José Sarney

Odylo e o Jornal do Brasil

Quando iniciava minha vida política, sentando-me como suplente nas cadeiras do Palácio Tiradentes, tive a oportunidade de acompanhar de muito perto a maior transformação por que passou a imprensa brasileira: a que Odylo Costa, filho fez no Jornal do Brasil. Agora Luiz Gutemberg publica JB: A invenção do maior jornal do Brasil, em que conta a reforma com os olhos de quem era então um jovem repórter.

Conheci bem as circunstâncias que levaram Odylo ao JB. O jornal era propriedade do Conde Ernesto Pereira Carneiro, empresário pernambucano que o tinha como principal ativo. Este era casado com a filha de um grande escritor e jornalista maranhense, Dunshee de Abranches, Maurina, que todos tratavam de Condessa Pereira Carneiro. Em 1954 o conde morrera e deixara para ela o jornal. Amiga de Odylo — que fora amigo de seu pai —, a Condessa o chamara para reconstruir o jornal. (Tornei-me, pouco depois, muito seu amigo.)

O Jornal do Brasil fora fundado por Rodolfo Dantas no começo da República como um jornal monarquista. O novo regime o depredou e ameaçou. Ruy Barbosa teve a coragem de comprá-lo, mas o viu ser novamente destruído. Ao acabar o violento governo Floriano, os irmãos Mendes de Almeida tornaram-se os terceiros proprietários e fizeram dele um jornal popular. Ambiciosos, tomaram iniciativas caras e precisaram de capital — foi quando entrou Pereira Carneiro, que logo depois da Primeira Guerra se tornaria o único proprietário. Aos poucos o jornal virou uma empresa comercial lucrativa — o único jornal brasileiro que realmente gerava lucro, pois vivia dos pequenos anúncios, abandonando completamente a informação e a opinião. Os “classificados” geravam receita direta e indireta, com o pagamento dos anúncios e a compra do jornal para procurá-los .

Eu já lhes falei de Odylo, um dos melhores seres humanos que conheci. Sou até um pouco suspeito para falar dele, pois foi um dos maiores amigos que tive, amigo de todas as horas. Nos conhecêramos quando voltara ao Maranhão para participar do resgate do Estado da velha política. Era um extraordinário poeta, tinha uma generosidade, uma bondade exemplares, uma cultura que abrangia todos os horizontes, uma capacidade de trabalho insuperável. Compadre de Virgílio de Melo Franco, por sua mão conheci Afonso Arinos e outros líderes da UDN. Amigo de Manuel Bandeira, Drummond e dos maiores escritores brasileiros e portugueses, me aproximou deles.

Gutemberg publica os testemunhos de muitos dos grandes jornalistas — ou artistas gráficos, como Amílcar de Castro — que participaram da aventura de transformar o Jornal do Brasil no JB que foi durante muitos anos o padrão do bom jornalismo no País. Os testemunhos e a narrativa contam o que aconteceu — num período muito curto — e explicam que suas ideias tenham se expandido nos anos seguintes, quando ele já deixara o jornal.

Pequenos papéis amarelados, reproduzidos nas ilustrações, exprimem as ideias de Odylo e são mandamentos que toda imprensa devia seguir: “Objetivos: a) prestígio nas classes dirigentes; b) leitores nas classes populares. Para atingir o 1º objetivo […] é preciso: 1) melhorar a colaboração; 2) fazer com que o leitor do Jornal do Brasil encontre: a) todas as notícias de seu interesse, b) apresentadas com inteligência e senso jornalístico, i. é, c) revestidas de objetividade e independência.” E adiante, sobre um tema, mas valia para todos: “Melhor não ter do que não ter o melhor.”

Odylo entrou em conflito com Nascimento Brito, genro da Condessa, e deixou o JB em dezembro de 1958. Mas, ao contrário do lugar-comum “o mal já estava feito”, o bem já estava feito, a reforma continuou, inevitável.

Ler a história desses dias é conhecer como é possível, de um par de “objetivos”, construir um conceito que influenciou profundamente o Brasil. Para quem, como eu, viu a entrega diária de Odylo à tarefa que se dera, o viu em aparente desordem erguer do chão “o maior jornal do Brasil”, faz aflorar a imensa saudade, que não passa, do homem exemplar, do amigo querido.

A Democracia e as leis da guerra

Nos conceitos de progresso do ser humano que eram correntes quando iniciei minha vida, um dos que pareciam mais sólidos era o de que o homem deixara de ser um animal naturalmente violento para, adquirindo inteligência, organizar-se em paz. A ideia do progresso biológico foi desmentida pela simples aplicação da teoria da evolução, e a sociedade pacífica nunca prevaleceu. Continuávamos, no entanto, pensando que a Humanidade progredia em relação ao sistema de governo, encaminhando-se inexoravelmente para a democracia. Se não é verdade, pelo menos acreditamos que ela é a única forma razoável de Estado. É um problema o sujeito dessa frase. Acreditamos, eu e você e, espero também, a maioria das pessoas.

Assim também pensou Fukuyama que, num livro famoso, disse que no século 20 se chegara ao fim da história, com o domínio da democracia. Hoje a sua sobrevivência é controversa. Ela está sob ataque em todo o mundo. O pior é que o combate é feito usando a liberdade e as garantias que só ela estabelece.

Entre as sínteses de ideias que não podemos esquecer, duas delas se contrapõem e já citei aqui: a de Hobbes, de que o medo da morte violenta forma o Estado; e a de Lênin, invertendo Clauzewitz, que se deve aplicar à política as leis da guerra. Exterminar o adversário.

Em todo o Mundo se vê a aplicação da tese de Lênin e a derrota da fórmula de Hobbes. Por toda parte vemos a violência ser adotada como instrumento da política e os Estados serem usados para incutir o medo da morte violenta.

Esta semana que passou um discurso de Donald Trump mostra como se usa a violência política para a destruição da democracia. Ele subiu o tom de suas ameaças, certamente por estar convencido de que elas agradam a sua base. Prometeu um banho de sangue e o fim das eleições se não for vitorioso na tentativa de voltar à Casa Branca; e, agitando a bandeira do combate à imigração, afirmou que os imigrantes não são humanos, são animais, e devem ser exterminados. Esse tipo de discurso é tudo menos original.

A possibilidade real de os Estados Unidos, com todo o seu poder, se tornarem uma ditadura de extrema-direita é uma perspectiva que contraria toda a esperança que deposito na democracia. Mas antes mesmo da democracia ser completamente destruída o seu controle pode provocar muitas lágrimas. É o caso do último visitante de Trump, Viktor Orbán, que faz as maiores barbaridades contra seus adversários e contra os imigrantes.

É nesse contexto que acontece a tragédia inaceitável na faixa de Gaza. O Ministro Mauro Vieira falou em atos ilegais e criminosos. Os crimes de guerra foram há muito codificados. Em nenhum caso se pode atacar a população civil. O que aconteceu em Dresden, Hiroshima e Nagasaki está tão barrado quanto os inúmeros e sistemáticos atos dos nazistas contra os civis nos países invadidos, nos países ocupados e na própria Alemanha, quanto a crueldade exacerbada dos japoneses na China, no Sudeste Asiático, nas ilhas do Pacífico.

É inaceitável, por isso, que em Gaza dezenas de milhares de civis — crianças, mulheres — tenham sido mortos, que cidades inteiras tenham sido destruídas, que hospitais sejam atacados, que milhões de palestinos sejam obrigados a peregrinar aterrorizados de um lado para outro do pequeno território, que se impeça essa população de receber alimentos e remédios. Não há barbárie que justifique esta barbárie.

Desapareceram as utopias e estamos num momento de desencanto quanto à marcha da civilização. Mas não morreram os nossos ideais de um mundo mais justo e da vitória final do homem liberto de todas as seduções da violência.

Anarcopopulismo

Quando se formavam as bases da democracia moderna, no período entre as revoluções inglesa, americana e francesa, ou entre Locke, Voltaire, Rousseau, Madison — isto é, quando se invocava o predomínio da razão —, surgiu uma palavra para negar valores: niilismo. Etimologicamente, a palavra vinha de “nada”, podia-se dizer que era a negação das ideias. Nietzsche lhe deu sua carta de alforria. O niilismo, segundo ele, esvaziava a humanidade de significado, propósito, valores. Mas a frase definitiva é de Dostoiévski: “Se Deus não existe, tudo é permitido.”

Ser um niilista representava, quando eu era jovem, a manifestação de uma vontade desagregadora, desesperada e inútil. Eu, meus amigos, os políticos com que convivíamos, tínhamos ideias, sonhos, divergíamos sobre a teoria e a prática da política, mas víamos uma sociedade a ser transformada com a ação do homem. Nossa repulsa ao niilismo era definitiva.

O outro lado do niilismo é o agir negativo, o anarquismo. Este tem derivas para o socialismo e para o terrorismo. Na mesma família surgem os populismos concentracionários, nazismo, fascismo, comunismo etc. Com a vitória do capitalismo a anarquia volta-se para a antiglobalização e, naturalmente, na negação do Estado, o anarcocapitalismo. Daí para o atual populismo de direita, para a alt-right foi um pequeno passo.

Para cada corrente surgem logo os teóricos. O anarcopopulismo, a mistura de demagogia bagunceira que varre o mundo, tem como cérebro Steve Bannon, que não chega a formular um pensamento, mas desdobra-se em ações. O objetivo é desintegrar o Estado de Direito.

Entre nós, se escapamos do desastre maior do 8 de janeiro, vivemos hoje um Parlamento sem valores, sem ideias, sem programas. Atomizada a representatividade, torna-se quase impossível governar. O sistema de votação virtual, introduzido sob pretexto da pandemia, acabou com o debate parlamentar, reduzido às pautas corporativistas. Inevitavelmente os poderes entram em conflito. Há apenas o fascínio por um mundo a ser conquistado por todos os meios — e destruído.

A Inglaterra fez o Brexit como solução para a crise partidária e, com o seu desastre, vê o aprofundamento desta crise. A falta de lideranças abala a Europa. Putin se especializa no assassinato político e se coloca com Zelenski acima do sofrimento de seus povos.

Mas o mais incompreensível exemplo vem dos Estados Unidos. Vivi na convicção, forjada na leitura dos Fundadores, de Lincoln, de Tocqueville, de que a Constituição americana, com seus “checks and balances”, era inabalável. Agora a vejo vacilar diante da segunda onda do ataque de Donald Trump. A Suprema Corte, em crise moral e politizada, decidiu examinar, nas calendas gregas, se um presidente americano tem imunidade absoluta.

Um jornalista do NY Times examinou o programa de governo de Trump. Diz ele que seu projeto não é eliminar o Estado: é usar o Estado para o benefício dos super-ricos que o apoiam — e, possivelmente, lhe darão o dinheiro para pagar as multas de mais de meio bilhão de dólares que equivalem a toda a sua fortuna. Um dos pontos é acabar com a separação entre Igreja e Estado: pobres Jefferson e Madison, que a fixaram como ideia central da liberdade de pensamento e devem estar girando sem parar em seus túmulos.

Um mundo incompreensível para mim.

*********************************************************************************************

A união do Mundo

O Presidente Lula tem feito, com a ajuda de dois grandes e experientes diplomatas, Celso Amorim e Mauro Vieira, um trabalho importantíssimo, para o Brasil e para a Humanidade: impulsionar a reforma das Nações Unidas. Falei do assunto há umas semanas e retorno a ele, pois eu também, quando era Presidente da República, trabalhei nesse sentido e, assim, nele tenho uma parcela de responsabilidade.

É preciso dizer que, se temos críticas ao funcionamento da ONU, é justamente por reconhecer o seu papel fundamental em todos os campos da ação internacional. Deixemos de lado, por um momento, a busca da Paz. É verdade que, para qualquer lado que nos voltemos, a Humanidade se depara com desafios gigantescos e com crises, mas é difícil de imaginar onde estaríamos se não houvesse as agências especializadas (programas, fundos, institutos etc.), que atendem os 193 países membros.

Vejamos o problema da infância. O mundo é, para centenas de milhões delas, uma armadilha de dor. Mas nem saberíamos a dimensão real do problema se não fosse a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Nascido sob o signo da emergência, ele se tornou permanente, mas os problemas que ele acompanha continuam precisando de medidas urgentes. Suas preocupações hoje começam com os cenários de guerra: Gaza, Ucrânia, Sudão, Congo… Mas 1,4 bilhão de crianças no mundo não têm assistência social básica, falta para elas comida, água, esgoto, educação, saúde… O trabalho da Unicef vai de conscientizar e orientar os governos dos países membros nas políticas corretas até agir diretamente: aqui no Brasil mais de dois mil municípios recebem apoio direto do Fundo.

A luta contra a fome é liderada pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A fome é um dos mais antigos desafios da Humanidade. A FAO estima que 600 mil pessoas estejam morrendo de fome, entre os mais de 40 milhões que passam fome. Não podemos esquecer que há apenas dois anos havia entre nós quem disputava restos de ossos aos cães: temos que pensar no futuro. E a FAO tem uma parte central em assegurar que exista futuro, até mesmo armazenando as sementes que podem salvar a Humanidade se houver uma falha no arriscadíssimo caminho das mudanças genéticas e na inevitável onda das mudanças climáticas.

O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criado depois da Conferência de Estocolmo, em 1972 — fiz então o primeiro discurso sobre meio ambiente no nosso Parlamento —, tem pela frente o maior desafio da História: o aquecimento global, as mudanças climáticas.

Depois da Covid-19 todos têm uma ideia da importância da OMS, Organização Mundial da Saúde. Sem ela a tragédia teria sido maior, se é que escaparíamos do holocausto global. Sua presença discreta no 1º Mundo muda para a onipresença nos países pobres e nos pontos em crise. O sucesso das vacinas se deve, em grande parte, a ela.

Pulo para a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com temas que são desafios e soluções, pois da primeira precisamos para participar da sociedade, da segunda, para conhecer o universo em suas infinitas faces, da terceira, para termos uma identidade. Quero apenas lembrar algo ameno — mas essencial —, a defesa do patrimônio cultural, histórico e ambiental: que orgulho senti quando, em Veneza, ouvi o nome de São Luís ser proclamado como patrimônio da Humanidade!

Poderia seguir: OIT (trabalho), OMM (meteorologia), UIT (telecomunicação), Banco Mundial, FMI ($$), PNUD (desenvolvimento), AIEA (energia nuclear), OMC (comércio), HCDH (direitos humanos), ACNUR (refugiados), TIJ (Tribunal Internacional de Justiça), os — infelizmente — hoje notórios TPI (crimes de guerra) e UNRWA (Palestina), entre tantos outros…

Todas essas instituições precisam de revitalização e solidariedade — até com gestos banais, como os países membros pagando suas cotas em dia. O Mundo precisa deles, e só o respeito a sua ação levará a cabo seus programas, que são necessariamente ambiciosos.

A multilateralidade é um passo avançado e complexo da diplomacia, que se estende além da ONU, como no G20, que o Brasil preside neste momento e cujos chanceleres se reuniram no Rio na semana passada, em encontro produtivo, inclusive para a reorganização do Conselho de Segurança, essencial para a primeira missão da Casa, a busca da Paz. O Secretário de Estado americano reconhecer esta necessidade foi muito importante.

O Brasil esteve entre os fundadores das Nações Unidas e continua a exercer, com o Presidente Lula, uma presença ativa nas discussões. Quando a reforma vier e, sobretudo, quando a Paz vier, o nome de nosso País estará gravado entre os benfeitores da Humanidade.

***********************************************************************************

Na Quadragésima

Passamos o Domingo da Quadragésima, o Primeiro Domingo da Quaresma. Quadragésima e Quaresma vêm dos quarenta dias que se repetem na liturgia católica e na Bíblia: é o período da purificação, como o que Jesus Cristo passou no deserto, ou como o que Nossa Senhora levou antes de apresentar, com São José, Jesus no Templo; mas é também o período que o Ressuscitado leva antes de subir ao Céu e o que a Arca fica suspensa nas águas e o que Moisés fica no Sinai esperando a Lei etc.

No nosso caso da Quaresma, somos nós que devemos nos preparar para o dia central em nossas vidas, na vida da Humanidade: o da Paixão do Senhor. Temos quarenta dias para isso, mais os domingos, que não entram na conta. Como todas as contas do “calendário móvel”, a data da Páscoa é de encontro complexo, que cria um desacordo entre a Igreja do Oriente e a do Ocidente: esta a comemora, em geral, mas não sempre, alguns dias antes daquela.

A data da Páscoa — do Domingo da Ressurreição — seria fixada no 14º dia da Lua cheia que acontece no dia 21 de março ou depois. Fácil! Mas tente entender os cálculos ou as tábuas ou os algoritmos — sim, há outros algoritmos além dos que impulsionam as fakenews.

O Padre Antônio Vieira — que vocês sabem que sigo por recomendação de meu pai — deixou, entre seus sermões, uma grande coleção dedicada à Quaresma. Três deles foram sobre a Primeira Dominga da Quaresma — domingo vem de dies domenica e se traduzia muitas vezes como palavra feminina. No ano de 1953 o Pai Grande, para os índios, ou o Vieira, para os que levavam lambadas dele, isto é, os que não eram índios, tiveram que ouvir uma baita descompostura.

O Evangelho da Primeira Dominga fala dos quarenta dias que Jesus passou no deserto. Conforme o ano, pode ser segundo as palavras de Marcos, Lucas ou Mateus. Aquele dia foi uma Dominga das Tentações, porque Mateus invoca as palavras que o Diabo proferiu ao Senhor: “Haec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.” “Tudo isso Te darei, se, prostrado, me adorares.”

Ele, o Padre, não tinha uma avaliação muito boa dos fiéis de sua igreja. Acreditava que todos estavam prontos a sacrificar a alma — a cometer crimes inafiançáveis, diríamos hoje — por qualquer coisa. “Eu, Cristãos, não quero agora, nem vos digo que não vendeis a vossa alma, porque sei que a haveis de vender; só vos peço que, quando a venderdes, que a vendais a peso.”

Como o que mais se fazia ali era a escravidão dos índios, contra a qual tinha um édito real, Vieira sustentava que, ao mantê-los escravos, estavam vendendo a alma: “Basta acenar o diabo com um tujupar (um abrigo de palha) de pindoba (palmeira de onde se tirava a palha), e dois Tapuias; e logo está adorado com ambos os joelhos.” E anunciava que o que Deus queria naquela Quaresma era que soltassem os escravos. Estavam todos em pecado mortal, todos viviam e morriam condenados e todos iam direto para o inferno, e mudar de vida era a única salvação.

Nosso Padre Vieira acabava de chegar de uma viagem a Lisboa e, um pouco hipocritamente, tinha a intenção de fazer um acordo em que os índios fariam serviços remunerados aos moradores enquanto “livres” — isto é, enquanto viviam nas aldeias controladas pelos jesuítas.

É deste sermão um raciocínio que termina com uma exclamação terrível para nossa História: “[Dizem que] este povo, esta República, este Estado, não se pode sustentar sem Índios. Quem nos há de ir buscar um pode de água, ou um feixe de lenha? […] Hão de ir nossas mulheres? [Eu] digo que sim, e torno a dizer que sim: […] porque melhor é sustentar do suor próprio, que do sangue alheio. Ah fazendas do Maranhão, se esses mantos, e essas capas se torceram, haviam de lançar sangue!”

Sobrevivemos àqueles dias, e o Maranhão se tornou um grande Estado, sem que (todas) as almas se tenham vendido ao Diabo. Infelizmente, lá, como em todo o Brasil, os índios continuam sofrendo tremendas agressões e sendo feridos em suas culturas, numa situação em que nunca é demais cobrar a ação do Estado.

Dizia Vieira, “El-Rei poderá mandar que os cativos sejam livres; mas que os livres sejam cativos, não chega lá sua jurisdição.” São palavras que o Congresso Nacional precisa sempre refletir quando trata dos direitos dos índios, inscritos na Constituição e acima dela, na consciência da Humanidade.

A longa visita do Aedes brasilicus

Há muitos anos contei como o aegypti abrasileirou-se. Naqueles tempos pré-pandêmicos lembrei uma reunião do InterAction Council que relacionara as doenças desconhecidas como ameaça ao futuro da humanidade. Uma delas, vestida de Covid-19, veio e ficou. Mas mais longa é a visita do Aedes brasilicus.

O bichinho é danado. Africano, tornou-se brasileiro cedo. Trouxe nossas primeiras epidemias, de febre amarela de 1685, no Recife, e de 1686, em Salvador, com alguns milhares de mortos. No século XX, Rodrigues Alves convocou Osvaldo Cruz para fazer uma revolução sanitária no Rio de Janeiro. A cidade era só epidemia: peste, cólera, varíola, febre amarela, malária. Os mata-mosquitos de Osvaldo Cruz zeraram a morte por febre amarela em 1909. Em 1955 o Aedes foi erradicado no Brasil. Mas ele reapareceu em 67, no Pará. Lutamos com toda a força em meu governo. Logo depois, em 1990, a Sucam foi extinta, e com ela se foram os mata-mosquitos. Naquele ano passaram de 100 mil os casos de dengue. De lá para cá os números milionários se sucedem.

O único caminho é a erradicação do mosquito. Já se avançou muito na produção de mosquitos estéreis, boa ideia surgida sem dúvida da má ideia de esterilizar as pessoas, que nos faz hoje termos um gigantesco problema demográfico pairando em nosso futuro. Mas não é solução mágica, como não basta acabar com as larvas. Durante as epidemias, é preciso atingir a forma alada — “adulta” —, pois o mosquito continua infectando durante toda a sua vida, de um mês e meio a dois meses. Para um e outro controle, ponto a ponto, não basta conscientizar a população, das capitais e do interior, para que elimine os pontos de água parada, ou pedir que use mosquiteiros, roupas que cubram todo o corpo, repelentes. Temos que mobilizar corpos profissionais com a única tarefa de combater o Aedes aegypti e os outros vetores de doenças tropicais, Anopheles (os impaludistas), Aedes albopictus (outro dengoso) etc.

A Sucam fora criada em 1970 para reorganizar os mata-mosquitos, arregimentados desde 1903 por esse gigante que foi Osvaldo Cruz. Os mata-mosquitos, espalhados pelo Brasil inteiro, batiam de porta em porta, furavam latas, limpavam depósitos, borrifavam fumaça, sabiam o que fazer. Já perguntei, mas não ofende repetir: por que não voltar o mata-mosquito, um corpo de funcionários públicos que só acumulou vitórias? É saudosismo? Pode ser. Mas deu certo.

O presidente Rodrigues Alves, tão receoso das epidemias que vivia em sua cidade natal, Guaratinguetá, pensando estar longe delas, morreu de gripe espanhola. Essa gripe foi devastadora, matou — quem sabe? — 100 milhões de pessoas no mundo. Ora, direis, naquela época… A gripe suína de 2009 matou 400 mil. A Covid, sete milhões (e o Brasil sempre naquela conta perversa da morte lhe dar preferência: com 3% da população mundial, sempre temos 10% das vítimas fatais). E no dia a dia, entra ano sai ano, vão-se outros 500 mil com as gripes “comuns”.

Falamos de morte e — como no caso da dengue, da chicungunha e da Zika — de muito sofrimento (sem falar nos casos delicadíssimos e trágicos da microcefalia). Às vezes com repetições. Tive malária três vezes, sei o que foi. O velhíssimo impaludismo, transmitido pelos Anopheles, apesar dos grandes progressos comandados pela OMS ainda é talvez a coisa mais perigosa do mundo: as estatísticas mundiais chegaram a 250 milhões de casos, com 600 mil mortes, em 2022 — claro que a pandemia provocada por bala &cia é sempre a maior vilã.

Apesar de muita pesquisa a cura da dengue ainda não chegou, mas descobrimos vacinas, em breve teremos até a nossa caseira. Sempre fui a favor das vacinas, promovi as “vacinações num só dia” para acabar com varíola no Maranhão, há mais de meio século; meu governo criou o Zé Gotinha. Nossa história com as vacinas é bem-sucedida e antiga, a primeira vacinação no Brasil é de 1804 e em 1811 já tínhamos uma “Junta Vacínica”.

Mas essas vacinas transitórias — é difícil fazer a conta das contra a Covid que tomei, imagine as contra a gripe — têm, além da limitação do tempo, a dos vetores. Com craques que jogam em todas as posições, como o Aedes brasilicus, o caminho certo é erradicar o mosquito. Vale para os Anopheles, vale para o Aedes. Ambos brasileiríssimos, migrantes de enésimas gerações, mas vamos esquecer há quanto tempo estão aqui e mandá-los para as profundezas do Tártaro: Cérbero que os mantenha lá.

Fofoca e realeza

A imprensa inglesa pratica um esporte em que é campeã mundial e invicta: a fofoca aristocrática, o gossip. É claro que o governo inglês faz um grande esforço para promovê-lo, não sei se tanto quanto dedica à difusão do futebol pelos hooligans, que instituíram o quebra-quebra como o melhor trunfo do nobre esporte bretão. Quanto mais republicana a democracia dos países, maior o interesse na aristocracia.

Os veículos são os tabloides, formato dominante entre os scandal sheet ou yellow journalism (o que chamamos de imprensa marrom) ou rags. Difundidos no mundo inteiro, eles assumiram agora a ponta dos aplicativos de mídia social, com a regra de não ter regra, a não ser a de preferir a fofoca inventada ao fato real.

Claro que, no caso da fofoca real, aí a coisa é imbatível. Como sabem, o novo rei da Dinamarca se tornou rei porque foi flagrado com uma celebrity mexicana que tem um sobrenome evocativo, Casanova. Como o velho Giacomo, ela anda fazendo furor na aristocracia, especialmente a espanhola — era casada com um filho da Duquesa de Alba, que não é a retratada por Don Francisco de Goya y Lucientes, Doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toleto (ufa!), como Maja Vestida e como Maja Desnuda, ou com roupa branca ou preta — neste aponta a inscrição “Solo Goya” — ou ainda “asustando a la beata” no extraordinário quadro do Museu do Prado.

Mas os ingleses, como eu dizia — não podemos esquecer que o novo rei é descendente da rainha Vitória, que talvez tenha passado para trás o príncipe Albert com o cocheiro. Bem, os ingleses são imbatíveis. O velho novo rei da Inglaterra é casado com uma mulher que ele já classificou com termos bastantes vulgares, quando enganava a Lady Di, que chorava em vários braços mais vigorosos. Contam os rags, só digo o que dizem.

Mas, antes dos tabloides, o grande William Shakespeare — que não era o Earl of Oxford, mas o filho de um comerciante — andou contando as intrigas reais. Seus personagens mais fascinantes são o rei Lear, que desperta os (maus) sentimentos das filhas, Ariel e Calibã de A Tempestade, Lady Macbeth e Hamlet — que, quem diria, é um príncipe da Dinamarca que (quase) se torna rei. Tudo gossip.

No tempo da rainha Vitória, que reinou mais que a rainha- mãe da Dinamarca (63 a 52 anos), a Inglaterra se orgulhava de ser a terra do despiste. Ninguém tão mulherengo quanto um inglês vitoriano. Má reputação teve seu neto príncipe Albert Victor, duque de Clarence, que morreu cedo, mas teve tempo de protagonizar o escândalo de um bordel homossexual em sua rua de residência.

Seu irmão, George V, que talvez já fosse casado em Malta quando se casou com a rainha Mary, morreu em 1936, deixando o trono para o filho Eduardo VIII, considerado incapaz pela família e em Oxford, embora fosse bom jogador de polo — não sei se é grande recomendação intelectual. Em retribuição manifestou seu alívio com a morte de um irmão mais novo, epilético. Eduardo era um peralta, que adorava uma americana devassa. Houve um trabalhão para abafar o caso com uma delas que resolveu matar o marido a tiro. Mas nada como a experiência: Mrs. Wallis Simpson, com dois ex-maridos ricos pelas costas, superou as obrigações de rei e de chefe da Igreja Anglicana em menos de um ano, como previra o rei-pai. Abdicando em favor do irmão, George VI, Eduardo foi “criado” Duque de Windsor. Germanófilo e racista — considerava macacos os aborígenes australianos —, seu entusiasmo com o nazismo acabou tornando-o indesejado na Inglaterra; Churchill o mandou para as Bahamas. Depois da guerra passou a viver na França adulado pelas revistas de moda.

Mas não esqueçamos que de escândalos os nossos imperadores forneceram pratos cheios. Pedro I atropelava a imperatriz Leopoldina com a marquesa de Santos; Pedro II, discreto, deixava a imperatriz Teresa Cristina ser adulada pela Condessa de Barral.

Voltando aos ingleses, parece que há uma certa revolta com uma medalha oferecida por John Travolta ao príncipe Henrique, trêfego empresário que trocou o (vago) direito ao trono inglês por bons dólares americanos. Ele não seria uma “Lenda Viva da Aviação”. Quem sabe? As respostas estão nos melhores tabloides da Inglaterra!

***********************************************************************************************************

Ainda o sonho de Paz

É muito velho o sonho da Paz. Muitos idealistas, santos e possuídos da ira santa da concórdia entre os homens foram militantes dessa causa. Não é demais recordar que Kant, cujos livros são de leitura especializada para iniciados e filósofos, escreveu um livro que tentou ser um livro “popular”, de linguagem acessível a todos, um panfleto — A paz perpétua —, no qual ele oferecia uma fórmula para chegarmos a esse paraíso. Nem a fórmula funcionou nem o livro foi popular. Ficou mesmo restrito aos iluminados.

A história contemporânea — lembrei a semana passada — mostra duas tentativas objetivas de construção da paz, a primeira com a concepção de Woodrow Wilson, quando pensou na Liga das Nações, no fim da Primeira Guerra, que se constituiu numa grande frustração. O que se viu foi a tragédia vivida pela humanidade, anos depois, com a Segunda Guerra Mundial.

Antes desta terminar, já os líderes mundiais estavam preocupados com o pós-guerra e a construção de condições de paz para a humanidade. Roosevelt estava à frente. É dele o famoso diálogo com Churchill, que lhe perguntou: — “Como estabeleceremos a paz no mundo?” E ele mesmo respondeu: — “Com o tratado e a união anglo-americanos”. Roosevelt falou: — “Não. É com o combate às injustiças, à fome, à miséria e à construção de um mundo mais justo.”

Aí estava diferenciada a criação da Organização das Nações Unidas em relação à Liga das Nações. Esta desejava somente conter as guerras, através de alianças, sistemas de forças etc., o que bem expressava o pensamento do Premier britânico. A ONU, não. Em S. Francisco, quando sua Carta foi assinada, ela não se restringia aos objetivos da ausência de guerra, mas da construção de uma outra paz, a paz social, a melhoria da qualidade de vida de todos os homens.

A ONU foi acusada muitas vezes de inutilidade e fracasso. Teve períodos de glória e decadência. Mas foi o organismo multilateral mais eficiente na História. Ela tem como troféu ter conseguido evitar, pelo menos, os conflitos em escala mundial. Teve de lidar com conflitos regionais e localizados, mas evitou a guerra nuclear, que seria a destruição da vida. A seu favor está o processo de descolonização, do combate à segregação racial, dos direitos da mulher, do desarmamento, da distensão e, finalmente, a definitiva consolidação de um órgão onde o mundo pode pensar seus problemas. Ela não tem a força das armas, mas tem a força moral que está incorporada à sua história.

O âmago da ONU em sua Carta está na Declaração dos Direitos Humanos. Esse texto condensa toda a aspiração da Humanidade. O respeito aos direitos individuais e a tarefa de todos zelarmos por eles.

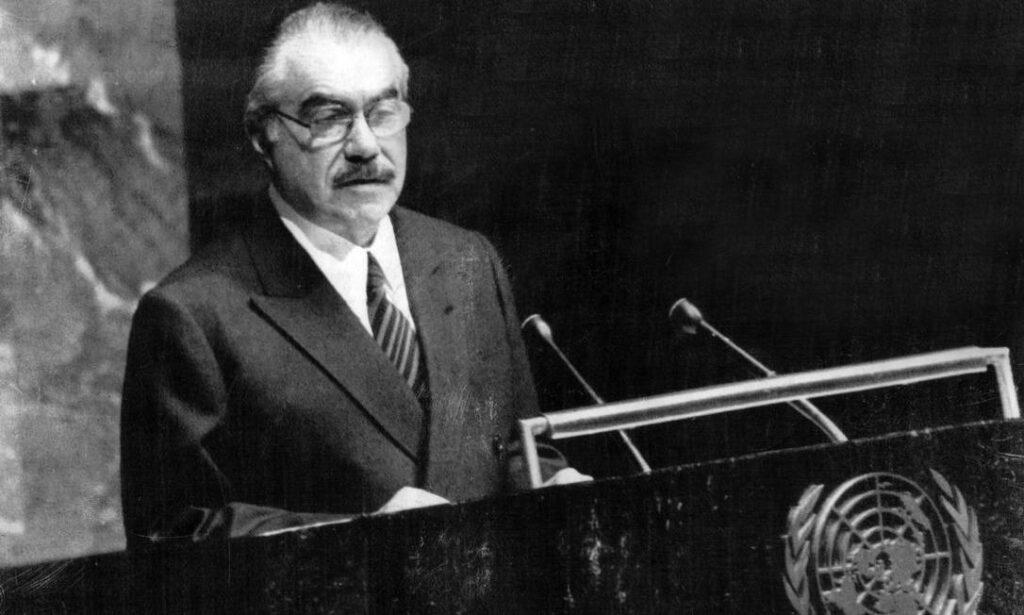

Tive duas estreias nas Nações Unidas. Em 1961, na 16ª Assembleia Geral das Nações Unidas, falando como delegado do Brasil na Segunda Comissão Especial, declarei a posição do País contra o apartheid na África do Sul.

Depois, em 1985, na Tribuna da Assembleia Geral, abri os debates como Presidente do Brasil — há quarenta anos tínhamos essa tarefa. Naquela ocasião falei dos grandes problemas por que passava o Mundo, dando um destaque especial ao combate à fome. Lembrei também que os tempos necessitavam, mais uma vez, de uma “visão criativa e renovadora”: “adequar a ordem econômica internacional às realidades [daquele tempo]”. E explicitei a posição do Brasil:

“O Brasil não pagará a dívida externa nem com a recessão, nem com o desemprego, nem com a fome.”

“O sentido da liberdade, para o homem contemporâneo, não é somente a ausência de coerção ou de interferência. É a perspectiva de uma vida feliz, para si e para os seus. Daí a concepção de liberdade que se preocupa concretamente com as condições reais da vida livre e se esmera em promover a mais ampla igualdade de oportunidades. O homem moderno é alguém que vivencia no presente o sonho de Jefferson: a procura, pessoal e coletiva, da felicidade. … A Paz só existe com a liberdade; a liberdade, com a democracia; e a democracia, quando olharmos pelos segregados, pelos famintos, pelos desempregados. Quando amarmos, nas nações pobres, as regiões mais pobres; nas nações ricas, os homens pobres; nas nações mais pobres, os mais pobres homens.”

Essa busca pela Paz continua a ser a maior obrigação de cada Estado, de cada pessoa. Só ela nos salvará.

***********************************************************************************************

As Nações Unidas para a Paz

A experiência terrível da Segunda Guerra Mundial mostrou que a Sociedade das Nações fracassou. Criada em Versalhes para administrar a Paz, tinha grandes e graves limitações, a começar pela falta de apoio dos Estados Unidos, que a haviam proposto.

Os famosos Quatorze Pontos de Woodrow Wilson eram exemplares: I – os acordos de Paz sem cláusulas secretas; II – a liberdade de navegação; III – a liberdade de comércio; IV – o fim do armamentismo; V – o ajuste das disputas coloniais; de VI a XIII, a retirada das tropas invasoras e a garantia das fronteiras; XIV – a criação da Sociedade das Nações para garantir a independência, a autodeterminação e a integridade de todos os Estados. Mas o Congresso americano não aprovou o Tratado de Versalhes, e os Estados Unidos ficaram fora da Sociedade das Nações.

A SDN inicialmente recusou a participação da Alemanha e da União Soviética, mas as aceitou em 1926 e 1934. O Japão saiu em 1933 por não aceitar a censura à invasão da Manchúria; a Itália, em 1934 por causa da invasão da Etiópia; a Espanha, em 1939; a Alemanha, em 1933; a URSS foi expulsa em 1939.

O Brasil foi o primeiro membro fundador a sair, em 1926. Membro da comissão, Epitácio Pessoa deixou o Brasil como um membro prestigiado, o representante de fato, como membro não permanente, do continente americano no Conselho. Arthur Bernardes resolveu que tínhamos o direito a ser membro permanente. Nosso representante, Dr. Afrânio de Melo Franco, seguindo as instruções do Presidente, recusou a entrada da Alemanha se não fosse acatada a reivindicação brasileira. Derrotado, o Brasil se retirou. (O assunto voltou à discussão em 1985 quando, Presidente da República, propus a nossa presença como membro permanente do Conselho de Segurança.)

O Conselho não cumpriu sua missão de garantir a Paz por sua incapacidade de decidir. Faltava-lhe a presença americana, a da União Soviética, a alemã; faltava-lhe consistência nas decisões; faltava-lhe autoridade. Alguns pontos de sua estrutura foram depois incorporados à Organização das Nações Unidas, como a Corte Internacional de Justiça. Nosso representante nessa Corte foi, por muito tempo, a extraordinária personalidade de Gilberto Amado, que, como já contei, foi meu melhor amigo quando participei dos trabalhos da ONU em 1960 — e Afonso Arinos de Melo Franco o meu mentor, exigindo minha participação entre os delegados da Assembleia das Nações Unidas.

As Nações Unidas estavam, então, na adolescência. Como a SDN tinha nascido da ideia de Paz de Wilson, a ONU nascera da ideia de Paz de Franklin Roosevelt. Ele foi o motor da Carta do Atlântico, em 1941, quando se iniciou o longo caminho para a vitória contra o “Eixo do Mal”. Harry Hopkins redigiu a “Declaração das Nações Unidas”. No Ano-Novo de 1942 americanos, russos, chineses e ingleses a assinaram, logo seguidos por 22 outros países.

Acabava a Segunda Guerra. Em abril de 1945, em São Francisco, se redigiu a Carta das Nações Unidas, assinada em 26 de junho por 50 países. Havíamos aprendido com o desastre da Sociedade das Nações? Logo veríamos que não.

O problema, como na velha SDN, estava no Conselho, agora o Conselho de Segurança, com seus membros permanentes tendo direito de veto. De chofre inimigos irredutíveis, União Soviética e Estados Unidos se boicotaram dia e noite. Boicotaram o Mundo. Impediram qualquer maior força de deliberação executiva. Nós nos prestamos, tantas vezes, a participar das impotentes e vilipendiadas Forças de Paz que foram o máximo que se alcançou. O uniforme azul se tornou — pelo menos isso — um símbolo de altruísmo e heroísmo. Mas também um assistente impotente diante das guerras que estouram a cada dia pelos mais absurdos pretextos, o maior deles o de defesa da vida, pela qual se mata e mata e mata!

O cenário internacional neste tempo tem sido de uma tristeza tal que me espanto pelo céu não se abrir e descerem os anjos do juízo final — se é que o holocausto nuclear esperará por eles.

Os americanos têm muita culpa. “Polícia do Mundo” — o primeiro esquema de Roosevelt falava dos “4 Policemen” — eles fizeram de tudo, inclusive falsificar achados, como Bush fez no Iraque (acabou trocando, ali, os sunitas pelos xiitas, isto é, aumentando a Jihad). Os soviéticos, agora novamente russos, têm muita culpa. Provocaram e deram e dão o mal exemplo — agora mesmo estão desobedecendo a uma sentença da Corte Internacional de Justiça na invasão interminável da Ucrânia. E não listo os membros culpados, porque, no fundo, não sobramos nem nós de inocentes — mas pelo menos não entramos em guerra com ninguém.

O Mundo só tem uma saída, que é a Paz. E para chegarmos à Paz, só há um caminho: o aprimoramento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É preciso que os membros permanentes representem melhor os vários continentes. É preciso acabar com o poder de veto. É preciso que o Conselho tenha força impositiva. Não são ideias novas. Mas elas precisam ser adotadas.

Aí realizaremos o sonho: as Nações Unidas para a Paz.

O triste 8 de janeiro

Há um ano, no triste 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistiu a um ignóbil — uma traição à pátria — ataque simultâneo aos Três Poderes da República. Nossa História registra alguns episódios de ataques a um ou outro Poder, em geral durante os golpes — ou tentativas de golpe — de Estado que marcam nosso caminho para a estabilidade democrática. Nunca, no entanto, houve qualquer movimento que se parecesse com a selvageria do bando de insanos que atingiu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

A Assembleia Constituinte e Legislativa de 1823 foi fechada por militares a mando do Imperador na “Noite da Agonia”, no dia 12 de novembro. No 7 de abril de 1831 Dom Pedro abdicou em meio a grande agitação pelas ruas do Rio de Janeiro, mas embarca para o exílio sem qualquer palácio invadido. O Paço Imperial foi ocupado durante a Proclamação da República — aliás, sem a participação do Marechal Deodoro. O que o Presidente Deodoro fez foi mandar invadir, em 1891, a Câmara e o Senado. Na revolução de 1930 Getúlio recebeu pacificamente o Palácio do Catete e, já ditador, resistiu ao ataque dos Integralistas contra o Palácio da Guanabara. A reação de Vargas foi dura, e vários dos oitenta homens que participaram do ataque foram depois fuzilados. A saída do ditador, em 1945, foi concertada com os militares e um avião da FAB o levou a São Borja. Durante o regime militar de 1964 uma tropa entrou no Congresso Nacional para retirar o Presidente da Câmara dos Deputados, Adauto Lúcio Cardoso, e os deputados que, com ele, resistiam à decretação de recesso em outubro de 1966.

Há alguns anos vândalos tentaram invadir, sem sucesso, o Congresso Nacional, mas nada nesses episódios se compara com o que aconteceu nesse triste 8 de janeiro. Para começar, as ameaças à democracia e aos Três Poderes vieram se adensando ao longo da campanha eleitoral, até culminar, depois das eleições, em inúmeros acampamentos de pretensos patriotas — na verdade, terroristas — junto a quartéis por todo o País. Já por mais de uma vez esses grupos haviam tentado invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Sabia-se, assim, da gravidade da situação.

Espantosamente, o maior grupo se formou diante do Quartel-General do Exército Brasileiro. Dali os falsos patriotas saíam em excursões pela cidade, sempre criando mal-estar, até culminar, no dia da diplomação do novo Presidente da República, em 12 de dezembro, em grandes depredações no centro de Brasília, concentrando o ataque na sede da Polícia Federal. A impunidade dessas violências foi preocupante.

Com a posse do Presidente Lula os episódios pareciam superados. Mas fato mais grave do que as ameaças verbais foi uma ação deletéria que tinha objetivos mais profundos.

Qual era o objetivo dos terroristas? A destruição pela destruição? Não faz sentido. A ideia evidente e muitas vezes verbalizada era provocar a intervenção das Forças Armadas, em total contradição com suas funções constitucionais para envolvê-las numa aventura política contra a democracia e suas instituições. O comportamento das Forças Armadas manteve a tradição, cuja última manifestação foi o exemplar apoio à diretriz que eu dera, em 1985, como presidente da República: a transição para a democracia será feita com — e não contra — as Forças Armadas. Não tivemos um dia de prontidão militar e prevaleceu o compromisso assumido pelos militares com seu juramento de defender a democracia e a Constituição.

Agora, a reação do Estado tem que ser de absoluta severidade: como tem o monopólio da força, nestas horas deve exercê-lo. Os responsáveis têm que ser levados à Justiça e sofrer as penas da Lei, assim como os estimuladores e financiadores.

A realização de um ato de rememoração desse episódio teve, portanto, o apoio do povo brasileiro, dos líderes e dos chefes dos Três Poderes.