José Sarney

Os Corações da Democracia

A democracia tem dois corações: o sistema representativo e a liberdade de imprensa.

Afonso Arinos, certa vez, quando conversávamos sobre a Constituição americana e a formação do Senado, lembrou que a questão se colocara desde a abertura dos debates da Convenção de Filadélfia, no dia 29 de maio de 1787, inserida pelo Projeto de Virgínia. Todos concordaram com a ideia de duas casas, à maneira inglesa. A grande dúvida era como conciliar o poder dos grandes e dos pequenos Estados. Na sua primeira Constituição cada Estado tinha poder igual, uma das razões de seu fracasso.

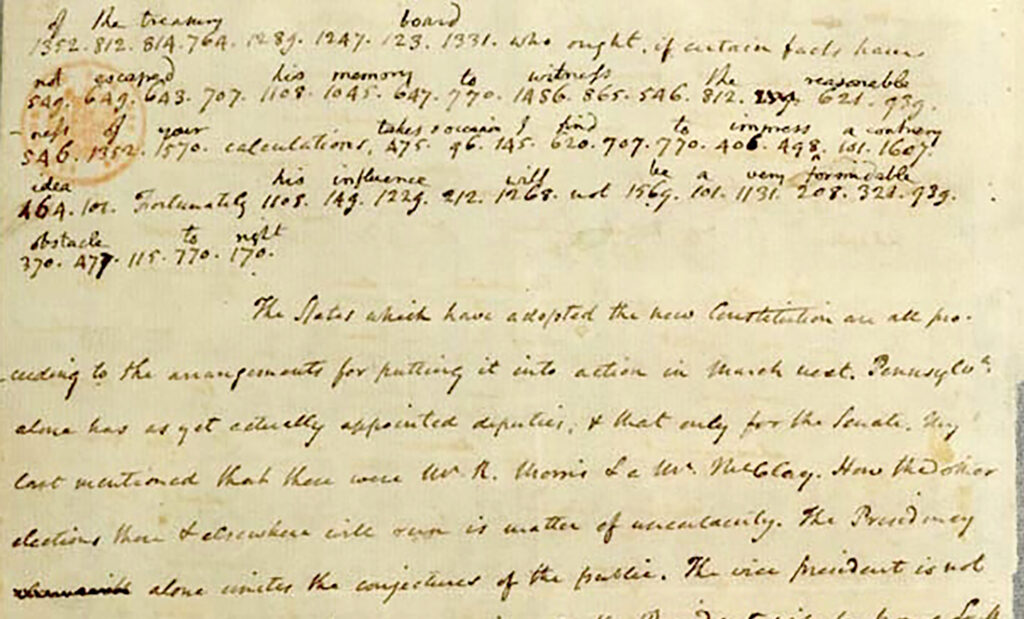

A dúvida de como fazer o equilíbrio se estendia ao modo de eleger deputados e senadores e a seu número. Prevaleceu o voto direto para a Câmara e os senadores escolhidos pelos legislativos estaduais — Madison, o grande cérebro por trás da Convenção, achava que ambas as casas deviam ser eleitas pelo povo e escreveu em código a Jefferson, que estava em Paris, prenunciando um desastre; a 17a Emenda, em 1913, consertaria o erro. Ficou a dúvida quanto à composição.

Então, eles — contava Afonso —, que eram homens profundamente religiosos, disseram: “Vamos rezar para que, de manhã, tenhamos uma solução.”

A saída foi o que se chamou de Grande Compromisso, por atender a Estados grandes e pequenos, com o Senado tendo o mesmo número para cada Estado e a Câmara um número proporcional às respectivas populações.

O outro coração demorou um pouco mais a encontrar sua expressão. Durante a Convenção, Madison foi contra uma declaração de direitos, e sua posição prevaleceu. Mas, durante o grande esforço pela ratificação em que ele, Hamilton e Jay escreveram The Federalist Papers, ele assumiu o compromisso de inscrevê-la. E cumpriu. Diz Joseph J. Ellis, o grande historiador, que, mais que o pai da Constituição, Madison foi o “Father of the Bill of Rights”. Ele tratava Jefferson como seu mentor e a correspondência entre os dois examina profundamente a questão. Assim surgiu, em 1791, a Primeira Emenda, que, em poucas linhas garante as liberdades de religião, opinião, imprensa, reunião e petição.

Ela deu à imprensa a posição de ‘quarto poder’, representando o povo na fiscalização dos outros três – o Executivo, o Legislativo e o judiciário. A sociedade democrática é uma sociedade de conflitos, de grupos de pressão que pretendem influenciar o poder. Jefferson chegou a dizer que se “tivesse de optar entre ter governo ou imprensa”, preferia a imprensa.

A Primeira Emenda cristalizou a inserção do direito de impressão em todo o arcabouço do sistema político do Ocidente. Já os ingleses o haviam afirmado no Freedom of Press Act de 1685. A França o colocara no artigo 11 da Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen dois anos antes, em 1789.

Os fundadores do sistema de valores que compõem a democracia representativa incorporaram a inviolabilidade de palavra, de opiniões e votos como prerrogativas inalienáveis dos representantes do povo. São princípios que hoje estão associados ao dia a dia de qualquer democracia que mereça esse nome e que tiveram origem na garantia da velha Magna Carta ao parlamento inglês de tomar suas decisões a salvo de qualquer pressão exercida pelo Rei.

A ideia de Jefferson é que a imprensa assegurava meios capazes de contrabalançar as prerrogativas dos parlamentares, garantindo-lhes uma tribuna livre, sem nenhuma restrição ou censura, para questionar pessoas e governos.

Porém, a imprensa dos tempos de Thomas Jefferson era uma imprensa rudimentar, que imprimia panfletos de uma folha e em tiragens quase simbólicas de duzentos exemplares, se tanto. Hoje, imprensa, rádio, televisão e redes sociais são instrumentos de comunicação indispensáveis e um dos maiores negócios do mundo.

O Negro Cosme

Comemorou-se anteontem o dia da raça negra, e todas as homenagens foram para Zumbi. Eu sempre defendi que elas deviam ser divididas com Negro Cosme, do Maranhão, que fez um dos maiores quilombos do Brasil e, segundo João Francisco Lisboa, fundou a única escola num quilombo. Negro Cosme, como era chamado, tinha um ideário de educação e liberdade, lutou na guerra da Balaiada e contra a escravidão e terminou mártir e enforcado sem direito à anistia, chamado de “infame”.

Na busca da necessária, atrasada e cada vez mais urgente reparação dos crimes e das agressões que os negros sofreram e sofrem no Brasil, sempre destaquei o papel importantíssimo que teve um herói maranhense, Cosme Bento.

Assinava-se Dom Cosme Bento Pedro das Chagas, Tutor e Imperador das Liberdades Bentevis. Era escravo fugido e organizador de quilombo — no da Lagoa Amarela, no Brejo, viviam três mil negros —, pioneiro da ideia de que a educação é instrumento de liberdade. A revolta dos negros — estávamos na década de 1830 — se alastrava já por grande parte do Maranhão. Caxias, Codó, Itapicuru eram atacadas. O governo reagia com violência, destruindo os quilombos, premiando quem prendia ou expulsava os fugitivos.

Em 1838 forma-se a Balaiada, a mais autêntica e popular das revoluções do povo brasileiro, porque não tinha chefe, não tinha organização, não tinha ideário. Era a revolta pela revolta, a revolta espontânea contra a injustiça e a pobreza. Dela se destacaram apenas três nomes: Raimundo Gomes, o Cara Preta, Manuel dos Anjos, o Balaio, e Cosme Bento — todos vítimas de abusos e violências.

Cosme surge já como um grande líder, à frente de milhares de homens. Diz Ribeiro do Amaral: “Evadido das cadeias da capital, tido e havido por feiticeiro, e gozando por isso de grande ascendente entre os de sua raça […] tornando-se o terror das fazendas por onde passava.”

E Domingos Gonçalves de Magalhães: “O negro Cosme […] dava títulos, postos, estabeleceu uma escola de ler e escrever, e aquilombado nas cabeceiras do Rio Preto, comarca do Brejo, na fazenda Lagoa-Amarela, tinha piquetes avançados e mandava partidas roubar e insurrecionar as fazendas circunvizinhas.” Mas Cosme só aparece como parte da Balaiada no combate às tropas do governo em 1840.

O ponto de união da Balaiada era uma mistura de nacionalismo com inconformismo com o governo local, expresso num pequeno jornal O Bentevi, provavelmente de Estevão Rafael de Carvalho. Os rebeldes usavam, em seus manifestos, o nome de Partido Bentevi — que era uma abstração —, sempre se dizendo fiéis ao Imperador.

O último Regente, Pedro de Araújo Lima, enfrentou com dureza a Revolução Farroupilha, a Cabanagem, a Sabinada, a revolta de Manuel Congo — líder negro de Vassouras — e a Balaiada. Para esta promoveu a coronel e enviou Luís Alves de Lima e Silva, chefe de polícia do Rio de Janeiro: seria Presidente da Província e Comandante de Armas do Maranhão. Foi brilhante e violento. Anistiou e enforcou, venceu. Tornou-se Barão de Caxias.

Anota Ribeiro do Amaral: “Por emissários foi informado [o Presidente] que Francisco Ferreira Pedrosa ou Poderosa, chefe de cerca de mil e seiscentos facciosos acoitados na Bela-Água, desejava entregar-se […]. Sabedor disso mandou […] certificar-lhe que o aceitaria com a condição de […] que fosse bater os negros e depois se apresentasse. Assim ele obrou. Os negros em debandada e fugitivos, depois do ataque da Lagoa-Amarela, correram para a Bela-Água, cuidando ali achar apoio, e encontraram a morte e a sujeição. Foi sempre política do Presidente impedir a junção dos rebeldes com os escravos, indispondo-os contra os segundos.”

Era a hora da política da pacificação e da ordem. Desde novembro eram distribuídas cópias dos decretos de anistia. Em Miritiba entregava-se Raimundo Gomes. Declarava-se encerrada a Balaiada, com anistia a milhares de revoltosos.

Mas não a “o infame negro Cosme” (sic). Todas as forças se lançaram contra ele. Em fevereiro de 1841, em Calabouço, no Mearim, rendia-se Cosme Bento das Chagas, “esta fera que só de humano tem a figura” (sic). Entre 19 e 25 de setembro de 1842 foi enforcado em Itapecuru. Seu crime foi não aceitar a escravidão, foi querer a liberdade, foi querer educar uma comunidade negra.

As Lágrimas de Lula

O Padre António Vieira, em Roma, diante da rainha Cristina da Suécia, defendeu que o mundo era mais digno das Lágrimas de Heráclito que do Riso de Demócrito. Argumentava o já idoso jesuíta: “Quem conhece verdadeiramente o mundo há de chorar; e quem ri, ou não chora, não o conhece.”

Falando a parlamentares em sua primeira visita a Brasília depois da eleição, o Presidente Lula disse que consideraria justificada a sua existência se todas as crianças brasileiras fizessem, ao fim de seu governo, três refeições diárias — e chorou.

As lágrimas de Lula revelam a sua história, a de um homem do povo que, chegando à Presidência da República, felizmente não deixa de ser um homem do povo, que conhece, nas próprias entranhas, a imensa tragédia que atinge os brasileiros mais pobres.

Foi com essa mesma visão que adotei, quando Presidente da República, o lema de “Tudo pelo Social”. A missão do Estado, por meio dos diferentes poderes e governos, é a promoção do bem comum. Muito antes, na Câmara dos Deputados, lancei o movimento que o Castelinho — nosso grande analista político — chamou de “Bossa Nova”, abrindo na UDN uma vertente de “desenvolvimento sim, mas com justiça social”.

Relembro os objetivos da República instituídos pela Constituição: “I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”

Na grande divisão que se produziu no Brasil ao longo dos anos, há muito esquecimento — inocente ou voluntário — desses dogmas que deveriam estar gravados em todos os corações. Esses objetivos faltam nas nossas constituições anteriores. No caso americano, no entanto, eles constam tanto da Declaração de Independência, redigida por Jefferson — o direito à vida, liberdade e busca da felicidade —, como nos Artigos da Confederação, sua primeira carta constitucional: “para sua defesa comum, a segurança de suas liberdades, e o seu mútuo e geral bem-estar”; está no plano de Madison para a nova constituição e, naturalmente, nesta mesma. Na tradição francesa, sua contemporânea, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão institui os princípios de “liberdade, fraternidade, igualdade”, que serão retomados no preâmbulo da Constituição da Quinta República, feita por Michel Debré sob o comando de De Gaulle. Também La Pepa, a constituição feita em Cádis que teve tanta importância no Ocidente, diz que “o objeto do Governo é a felicidade da Nação, posto que o fim de toda sociedade política não é outro que o bem-estar dos indivíduos que a compõem”.

Mas voltemos ao Brasil e a Lula. Sempre tive uma grande vergonha de chorar em público. Chorei, e muito, com a garganta, trancando a emoção, amargando-a no peito. Chorar, com lágrimas nos olhos, na emoção incontida, como Lula chorou, mostra a força que a junção do coração com a razão tem sobre o ser humano. Pois é evidente que o sentimento de solidariedade move a ação política do Presidente, mostrando a nobreza de sua opção de vida; mas desejar aplacar a fome das crianças, dos pobres, dos humildes, dos negros, dos nordestinos é também um ato de razão — e atende, além de aos objetivos do Estado brasileiro, a um dos princípios essenciais da política, que é a responsabilidade com a integridade do País, da União, da Nação. Sem que todos os brasileiros possam viver como irmãos, repartindo o prato, criando e compartilhando prosperidade, o Brasil se desintegrará — há tempos está se desintegrando, e este é um triste fato que vemos com nossos olhos e que nos devia levar, a nós também, às lágrimas.

Sempre digo aos jovens que desejam entrar na política que eles se façam uma pergunta fundamental: “Para quê?” Só há uma resposta válida, a que foi a minha diretriz de vida: “Para construir a justiça social.” Continuo acreditando nela.

O Brasil dividido

Os problemas do Brasil atravessam o tempo sem solução. Para ilustrar os riscos dessa imobilidade, repito aqui, com os elementos da época — final de outubro de 2014 —, um dos muitos artigos em que tratei do tema da divisão do País:

“A eleição contabilizou uma hipoteca séria que vai marcar o futuro governo: um país dividido. Carlos Drummond de Andrade escreveu que vivíamos um ‘tempo de partido, / tempo de homens partidos’.

Estamos divididos, na pequena diferença do resultado entre os candidatos, entre pobres e ricos, Nordeste e Sudeste, os bons e os maus. Construiu-se durante toda a campanha a retórica de uns condenados à perdição e outros à salvação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, foi feliz em dizer que se criou um debate para escolher o menos pior, o que é uma injustiça criada pela mídia.

Esse problema da divisão do país é uma herança amarga, que vai obrigar a presidente Dilma a ter como tarefa principal conjurar o possível gérmen da desintegração.

O sistema político terá que ser reformado ou recriado e será a tônica do novo mandato. A presidente Dilma terá que ter a coragem de enfrentar o problema. Não será fácil. Enfrentará resistências de aliados e contrários.

Mas está preparada para isso. Basta ver a garra e a força com que lutou e atravessou períodos de extrema dificuldade. A sua eleição foi obra de Lula. Sua vitória, droit de conquête (direito de conquista).

A democracia não se aprofundou depois da redemocratização. Avançou um corporativismo anárquico que foi beneficiando ilhas de interesses, gerando essa divisão que aflorou nas eleições.

Avanço algumas ideias: acabar com o voto uninominal, que não permite partidos fortes ou a formação de lideranças. Graças a ele o Parlamento desmoralizou-se, instituiu práticas condenáveis e perdeu legitimidade.

Implantar o voto distrital misto, com distrito e lista partidária. Barrar esse arquipélago de partidos, que não possuem democracia interna, são cartórios de registros de candidatos, só servem para negociações materiais.

Levar a sério o problema da reeleição, que precisa acabar, estabelecendo um mandato maior. Proibir os ex-presidentes de voltar a exercer qualquer cargo público, mesmo eletivo. Opino com o exemplo do meu erro e arrependimento.

Há uma compulsão de expandir poderes em muitos setores, que avançam tornando o país ingovernável. Resolver o grave problema de financiamento de campanhas, pois estabeleceu-se uma promiscuidade entre cargos, empresas e setores da administração que apodreceu o sistema. Uma modernização estrutural para melhor controle das estatais é urgente.

As medidas provisórias deformam o regime democrático: o Executivo legisla e o Parlamento fica no discurso. As leis são da pior qualidade e as MPs recebem penduricalhos que nada têm a ver com elas para possibilitar negociações feitas por pequenos grupos a serviço de lobistas.

A economia é o transitório, o institucional é o definitivo. Julgava que o Brasil tivesse atravessado esse gargalo. Depois do caos da política brasileira tenho receio de que tenhamos um grande impasse pela frente.

É hora de pensarmos no parlamentarismo e marchar em sua direção. Não dá mais para protelar. A presidente Dilma Rousseff marcará a história do Brasil se fizer essa transformação.

Estou saindo da atividade política, a idade chegou, mas não posso perder a visão do futuro. Estamos no mundo da tecnologia e da ciência. O Brasil está atrasado — nossas últimas descobertas de ponta foram do meu tempo (enriquecimento do urânio, fibra ótica, fabricação de satélites, semicondutores).

Gastamos mal na educação. Os avanços ficam por conta da agroindústria. A falta de reforma administrativa é responsável em grande parte pelo nosso emperramento.

Temos tido grandes avanços. Consolidamos a liberdade. O país ficou mais justo e humano, avançou no social, mas a política regrediu.”

Voto pela Democracia

Quando, em janeiro de 1985, Tancredo Neves e eu fomos eleitos por um grande acordo da sociedade, tínhamos muito claro um compromisso: a transição para a democracia. A partir da eleição é que, no espaço cedido pela Fundação Getúlio Vargas, começou-se a detalhar números e tarefas. Antes de janeiro a tarefa não apenas era impossível por não dispormos dos dados reais sobre o funcionamento do governo, mas sobretudo porque a dimensão do que se decidiria na eleição era política e institucional, num nível superior de decisão: estava em jogo o Estado Democrático de Direito, o futuro da Nação.

Estamos, neste momento, numa situação que tem desafios semelhantes. Disfunções dos Poderes aconteceram de tempos em tempos, mas raras vezes se viu o ataque sistemático do Executivo contra o Judiciário. Ora, guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal se transformou, ao longo das gerações, no ponto de equilíbrio do nosso sistema político. O desacato de Floriano Peixoto, nos primeiros dias da República; a intervenção de Getúlio Vargas, acompanhando os Estados concentracionários europeus; o regime militar, manipulando sua composição para controlá-lo, foram momentos breves, registros inglórios de tempos sombrios. A partir da transição democrática, a Corte Suprema consolidou-se como o mais importante símbolo do Estado brasileiro, por caber-lhe sobretudo a defesa daquilo que nossa Constituição tem de melhor: a garantia dos direitos — individuais, coletivos, difusos, sociais.

O atual contrato “secreto” entre o Executivo e o Legislativo, fixado em valores agigantados diante dos parcos recursos do Orçamento da República, é campo privilegiado para os interesses escusos. A minoria, esmagada de uma forma que não se via desde o princípio do Império — lembro que nos períodos de exceção não há maioria ou minoria —, tem como única defesa apelar para que o Judiciário faça o que não é sua função e interfira no funcionamento do Congresso Nacional.

Um aspecto tenebroso dos movimentos políticos é sua globalização. Desde a Antiguidade as estruturas das nações assumem formas paralelas. Um exemplo é a proximidade das figuras de Trump, Orbán, Putin, Bolsonaro. Uma de suas marcas é a proliferação das fake news. Outras a xenofobia, o racismo, a divisão da sociedade. Assim se hostiliza, agora, os nordestinos, os pobres, como se fossem brasileiros inferiores. Isso atenta contra todos os princípios democráticos e até éticos. É a guerra contra a democracia, o demos, o povo.

No próximo domingo, o eleitor decidirá se vota pelo fim da democracia ou por sua restauração. Esse voto não é para quatro anos de governo: é um voto para o destino do Brasil. O voto em Bolsonaro é voto contra as instituições, que terá como consequência anos de autocracia, um regime de força, construído na mentira sistemática e no abuso do poder. O voto em Lula — que já tem seu lugar na História do Brasil como quem levou o povo ao poder e como responsável por dois excelentes governos — é voto pela democracia, pela volta ao regime de alternância de poder, pela busca do Estado de Bem-Estar Social. A diferença é clara.

No mesmo espírito dos que construíram em torno de Tancredo Neves a Aliança Democrática, reunindo um amplo espectro de homens públicos, agora congregamos em torno do Presidente Lula os homens de maior responsabilidade do País para formar uma nova união pela democracia. É a esperança que nos convoca.

Amazônia

Um dos maiores artistas plásticos do mundo é brasileiro: Sebastião Salgado. Sua dimensão ultrapassa a da própria e excepcional produção artística para atingir um universo de paradigma ético de alcance universal e intemporal.

Grandes, extraordinários artistas plásticos povoam o espaço sensorial da verdadeira poiesis, o ato que permite ao homem criar um ser original, no instante em que nossa liberdade mais se aproxima do Criador. Há uns poucos, no entanto, que levam a expressão além da apreciação estética para nos imergir na dimensão dos questionamentos da verdade e do papel do homem sobre a Terra. Para citar um só, lembro Francisco de Goya e Lucientes, com seusCapricios.

Nesta altíssima companhia estão Sebastião Salgado e sua obra. Eu, como a maior parte do mundo, o descobri quando, depois de anos de pedir autorização para fotografar Serra Pelada, conseguiu, em 1986, fazer as fotos do “formigueiro humano” — lugar-comum tão repetido, mas nem por isso menos verdadeiro —, que revelaram a escala real do que acontecia na gigantesca mina.

As fotos de Serra Pelada tiveram repercussão universal. Elas eram o registro do “instante decisivo” de seu paradigma, Henri Cartier-Bresson, mas também antropológico, sociológico, econômico, histórico. A um só tempo elas mostravam o homem desumanizado na multidão e a profundeza dos sonhos que se escondiam sob as faces enlameadas.

Homenageado pelas maiores instituições culturais do mundo — é membro da Academie des Beaux Arts, portanto do Institut de France —, tendo exposto nas mais importantes galerias do mundo, Sebastião — com o apoio de sua mulher, Lélia Wanick — criou o Instituto Terra, para recuperar as terras degradadas adquiridas de sua família no vale do Rio Doce, na Mata Atlântica. Este trabalho é exemplo de esperança na salvação da floresta.

Tivemos grandes amigos comuns: Jorge e Zélia Amado e Napoleão Sabóia. Napoleão, criatura excepcional, grande jornalista maranhense que foi por muitos anos correspondente de grandes jornais brasileiros em Paris, além de um escritor muito original e meu assessor no Planalto, levou-me uma vez ao estúdio de Sebastião. Lá estive também com Jorge e Zélia, no privilégio de ver pelas mãos do grande artista algumas tiragens de fotos feitas nos quatro cantos do mundo, que ele percorreu registrando o homem sob diversos espectros — o trabalho, a emigração, os grupos étnicos. Sebastião mostra que a raça humana é uma só, na pluralidade das etnias e das culturas.

Este ano o Museu do Amanhã expõe, com enorme sucesso de público e até dezembro, mais um trabalho inigualável: o Amazônia. É uma região com que convivo há muitas décadas, desde os primeiros estudos para a criação da Sudam, quando eu era Governador do Maranhão, até os longos anos em que representei o Amapá no Senado Federal. Mas mesmo meus olhos cansados se arregalaram com as fotos de abertura e não se fecharam mais indo de espanto em espanto, na descoberta da natureza numa dimensão que transcende a imaginação e dá a escala verdadeira do que é a região.

A floresta se perdendo no infinito, os rios de água que correm pelos ares, a chuva que se espalha em cascatas imensuráveis, os platôs das montanhas que se elevam sobre as nuvens e descem em cachoeiras intermináveis, as folhas na sua multidão de variedades, formas e cores que se exibem inclusive na superfície prateada das fotos — e homem, o indígena, retratado em toda a glória da exuberância física e espiritual. As etnias se sucedem para mostrar os povos originários — já não “infinitos no número e diversidade de línguas”, como dizia o Padre Vieira —, não pessoas fisiologicamente diminuídas, mas que exibem a forma muscular e a expressão cultural de quem vive em integração plena com a natureza.

Sebastião Salgado, em Amazônia, revela a grandeza da natureza e das civilizações amazônicas, que têm que ser respeitadas e protegidas em sua integridade.

Eleição majoritária

A questão da legitimidade do mandato nos cargos executivos é velha como a República. A Constituição de 1891 definia, em seu artigo 47, que “o presidente e o vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da Nação, e maioria absoluta de votos”.

Sabemos que logo foram adotadas as providências para que isso acontecesse: Prudente de Moraes foi eleito com 88% dos votos; Campos Sales, com 91%; Rodrigues Alves, com 93%; Afonso Pena, com 98%; o Marechal Hermes da Fonseca, com 65% — Rui Barbosa teve a maior votação de suas dez candidaturas, 35% —; Venceslau Brás, com 91%; Rodrigues Alves — que morreu antes da posse —, com 99%. Na eleição para completar o período, Epitácio teve 71% — Rui, 29%. Bernardes enfrentou a primeira reação séria, tendo somente 60% dos votos. Voltando as coisas ao eixo, Washington Luís teve 99,9%; Júlio Prestes, 60%, mas quem levou foi Getúlio Vargas, que teve a maioria de 40% mais os cavalos amarrados no obelisco.

A questão da maioria era secundária: valia o confiável — para os donos da eleição — voto a bico de pena, com direito a declaração para ser mostrada ao chefe. Passados os anos do caudilho, a eleição de dezembro de 1945 foi determinada por um decreto-lei (Lei no 9) para querer — “queremismo”, foi o nome do movimento — sua permanência. O golpe de outubro colocou em seu lugar o Ministro da Guerra, Gaspar Dutra, que teve 55% dos votos. A Constituição de 1946 manteve a fórmula da “Lei Constitucional” sem a exigência da maioria absoluta de votos.

Getúlio, que cooptara Dutra, fez-se candidato e obteve, em 1950, 48% dos votos. Como em 1930, tornou-se Presidente sem a maioria absoluta. A UDN, novamente derrotada com seu candidato, o Brigadeiro Eduardo Gomes, gritou “aqui d’el-rei”. Veio a tragédia de 1954. Em 1955, Juscelino Kubitschek vence Juarez Távora com 35% dos votos. Para governar, o Ministro da Guerra empenha sua espada de ouro. Mas perde, em 1960, para Jânio Quadros, que atinge 48% dos votos.

Ruim da cabeça e doente do pé, Jânio renuncia e não volta nos braços do povo. Os militares golpeiam: nada de Jango. Se conformam com um parlamentarismo de circunstância. Jango aceita o compromisso e o desmonta com o plebiscito de janeiro de 1963. Monta ao mesmo tempo a arapuca de 1964.

Cai nas minhas mãos convocar a Constituinte de 1987. Já a Comissão Afonso Arinos propõe o restabelecimento da regra da maioria absoluta com dois turnos, adotada na Carta de 1988. Asseguradas eleições democráticas com voto realmente secreto, é a fórmula que dá certo.

Embora a eleição majoritária expresse um voto de confiança dado ao Presidente da República, ela não garante a qualidade do governo ou do próprio Presidente. Esta depende de sua história pessoal, de seus princípios, de sua formação. O governo dependerá da consistência do apoio político que receberá.

O sistema presidencialista pode, assim, se resguardar com essa garantia, mas não evitará crises. Quem as evita — ou as constrói — é o Presidente da República. Para diminuir o impacto das crises — embora elas sempre possam acontecer — a solução é o parlamentarismo. Há muito estou convencido da necessidade dessa modificação constitucional.

Uma mudança nos poderes presidenciais só pode ser admitida se começar a valer para os mandatos futuros. Seria absurdo pensar que um presidente eleito com a maioria absoluta dos votos aceitasse, como fizeram com Jango, uma diminuição de suas responsabilidades e o rompimento de seu juramento.

Por outro lado, como já disse muitas vezes, é necessário, para o correto funcionamento das instituições democráticas, um novo sistema para as eleições parlamentares, com voto distrital-misto, e a reformulação da estrutura partidária.

São grandes tarefas, mas o Brasil precisa que sejam enfrentadas.

A Revolução dos Artesãos

As desgraças são desgraçadas, não as desejemos nem deixemos de tentar evitar que se repitam. Na Covid-19, por exemplo, houve grande avanço na tecnologia das vacinas. É claro que o custo das vidas que se perderam ou das sequelas que ficaram foi altíssimo em valores humanos.

Quando as condições de trabalho dos cientistas no Brasil tinham levado ao exílio um grande número deles, insisti no esforço para promover o retorno dos cérebros ao País. E, quando fui Presidente da República, aumentei várias vezes o investimento em ciência, tecnologia, inovação, dei apoio irrestrito aos programas do CNPq e ao CAPES. A ciência floresceu em grandes avanços e datam daqueles anos importantes marcos em sua história no Brasil

Também acredito na força da cultura para formar um país poderoso e sedimentar o sentimento nacional. Daí ter insistido durante anos na apresentação de um projeto de lei de incentivo à cultura, finalmente convertida na Lei Sarney. Depois, por política, a transformaram na Lei Rouanet, que precisa mais do que nunca ser promovida e ampliada. Com o incentivo, a cultura surge forte, se exprimindo na recuperação do patrimônio histórico e artístico, no cinema e no teatro, no livro e na leitura, nas artes plásticas e na museologia, na música erudita e na música popular, nos arquivos e nas bibliotecas, na promoção do patrimônio imaterial e no artesanato.

Nesses anos desastrosos em que aconteceu a pandemia de Covid-19, o Brasil continuou um movimento que há muito precisa ser contido, o da passagem de nossa força de trabalho para a informalidade. Os números são espantosos.

A população em idade ativa é de 173 milhões, dos quais 65 milhões estão “fora da força de trabalho”, que é a soma dos que estão incapacitados, dos que desistiram de procurar trabalho — “desalentados” — e dos que se ocupam de tarefas domésticas. Entra em “desalentado”, para o IBGE, quem está desempregado e não procura emprego há mais de um mês.

Dos 108 milhões que sobram, 10 milhões são “desocupados”, as pessoas que procuram trabalho ativamente e não encontram. Os que encontram se dividem em dois grupos: o do mercado formal, com 59 milhões de empregados, e o do mercado informal, com 39 milhões de trabalhadores.

Portanto estão fora do sistema previdenciário esses 39 milhões de “informais”, mais os 10 milhões “desocupados”, mais os 65 milhões que não são contados, ou seja, 104 milhões de pessoas em idade ativa, comparados com os 59 milhões que têm a oportunidade de participar da Previdência.

Pois nos 39 milhões que estão na informalidade surgiu uma revolução: a dos artesãos. Por toda parte encontramos pessoas fazendo coisas com as próprias mãos. É claro que o nicho que ocupam é dos objetos que não são feitos pela indústria, e nesses o maior espaço é para as representações populares, que vai da renda à imagem, da cuia à roupa típica. São expressões culturais que precisam ser protegidas e incentivadas.

Essa revolução não é como a dos Alfaiates, que reuniu no fim do século XVIII os artesãos da Bahia em busca da independência de Portugal. Mas é uma revolução que procura uma saída para a sobrevivência.

Na idade média, as cidades que se tornaram potência econômica contavam com a força dos artesãos, dos “ofícios”. Foi a partir desta força que surgiram os primeiros direitos sociais, com a implantação dos horários de trabalho, marcados por toques de sino. Hoje os artesãos continuam dando uma importantíssima contribuição à sociedade, e a sociedade precisa encontrar meios de dar a eles a plenitude dos direitos sociais inscritos na Constituição.

Num tempo em que a situação política dos anos se complicou, na Tribuna de Imprensa, onde ajudava Carlos Lacerda, perguntei-lhe: — “Carlos, qual o tema do seu artigo hoje?”

Respondeu: — “O tempo está tão escuro que vou escrever sobre assunto caridoso: a sociedade protetora dos deficientes.”

É caridoso e atual.

Francisco Dornelles

Minha longa amizade com Tancredo Neves trouxe-me outra amizade com um grande homem público: Francisco Dornelles, seu sobrinho e pessoa de sua absoluta confiança.

Tributarista de sólida formação, acompanhou Tancredo em Minas e no Planalto, onde firmou seu conceito de seriedade e competência. A Secretaria da Receita Federal, que assumiu no começo da abertura do regime militar, foi-lhe entregue por ser o mais preparado para o cargo.

Veio a transição. Durante a construção da Aliança Democrática para viabilizar a eleição de Tancredo Neves, sua ajuda, costurando pontes e dando ao candidato um sólido suporte pessoal, foi da maior importância. Aproximando-se a vitória, surgiu como o nome natural para comandar a economia.

Quando aconteceu a tragédia que nos levou Tancredo Neves sua postura foi decisiva como o fiador que viabilizou a cirurgia do tio: Tancredo recusava fazê-la por temer que Figueiredo não me transmitisse o governo. Dornelles lhe assegurou:

— Eu falei com o doutor Leitão e ele pediu que lhe garantisse que o Figueiredo dará posse ao Sarney.

Dornelles não havia falado com Leitão de Abreu. Mas disse que conhecia as posições dele, não havia mais clima para impedir a posse. E Tancredo então lhe disse:

— Se ele dá posse ao Sarney, então os médicos façam o que querem fazer.

Mais tarde, ao acordar da anestesia, a preocupação de Tancredo ainda é com a transição. Suas primeiras palavras:

— Então, como foi? O Sarney tomou posse? Correu tudo bem?

Assumindo a Presidência, nem pensei em mudar a nomeação feita por Tancredo. Dornelles estava preparado, eu o mantive no Ministério da Fazenda e dei-lhe o meu apoio. Compreendemos, depois de algum tempo, que a política econômica que acertara com Tancredo só era viável com ele, que tinha a legitimidade da construção da eleição e da formação do governo. Assim, em agosto, tive que aceitar seu pedido de demissão.

Ao dar posse a Dilson Funaro, disse-lhe que sucedia “ao Doutor Francisco Dornelles, a quem rendo, neste instante, a homenagem da gratidão do Governo e do Presidente pelos relevantes serviços que prestou ao País num momento difícil da vida nacional. Lamento, pessoalmente, o seu afastamento do ministério por ser meu amigo e, em nome do Governo, por ficar privado do talento e da dedicação com que desempenhou as suas funções”. Esta não era uma fórmula educada, mas a minha convicção como Presidente da República e minha convicção pessoal.

Dornelles elegeu-se deputado constituinte e desde logo mostrou que sua habilidade de articulador se estendia ao Parlamento. Fez uma grande carreira como deputado e senador, interrompida apenas para exercer mais duas vezes as funções de ministro de Estado. Vice-Governador do Rio de Janeiro, assumiu o Governo do Estado em momentos críticos, que soube superar com suas grandes virtudes políticas.

Fomos companheiros de Senado Federal por bastante tempo. Sempre encontramos maneira de colaborar um com o outro. Ali comandou várias comissões especiais, inclusive a de Reforma Política, cujo resultado, infelizmente, não progrediu na Câmara dos Deputados.

Assim, companheiros de jornada, nossa amizade se estende por muitos anos. De minha parte, minha ligação com Francisco Dornelles se baseia na admiração por um homem de grande competência profissional e política, mas também de grandes qualidades humanas, em cima das quais construímos uma confiança recíproca que se estende ao universo pessoal e familiar.

História de Rádio

A história do rádio no Brasil começou com a paixão de um homem eminente: Edgar Roquette-Pinto, cientista e pioneiro, explorador e professor, escritor e desenhista, um dos grandes nomes da Academia Brasileira de Letras. Jovem médico, tornou-se professor de antropologia, de história natural, de fisiologia. Logo foi o braço direito do Marechal Rondon e fez o que ainda não tinha sido feito: gravou e fotografou e filmou os povos contactados na expedição a Rondônia. Suas observações científicas se espalham por todos os domínios: da notação musical à geológica, da sociologia à etnografia. O Rondônia é um livro que sobrevive ao tempo, avançadíssimo em seu contraste com os preconceitos raciais da época. Criou, como diretor do Museu Nacional — esse que a desídia deixou queimar —, uma extraordinária cinemateca científica. Inventou o Instituto Nacional de Cinema Educativo e fez Humberto Mauro filmar centenas de documentários.

A primeira rádio foi criada em 1919, em Rotterdam. No centenário da nossa Independência, Roquette-Pinto — exigia que seu nome fosse assim grafado — promoveu a primeira transmissão de rádio no Brasil. Falou o Presidente Epitácio Pessoa e soou O Guarani. Sua visão era — sempre, como uma obsessão — a do educador, que imaginava o que se poderia fazer. Mas não conseguiu que o governo apoiasse a instalação da primeira rádio.

Só em 20 de abril de 1923, com equipamentos comprados pela Academia Nacional de Ciências, Roquette-Pinto iniciou as transmissões da primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Logo, como uma febre, as rádios se espalharam por todo o País. A dele era inteiramente voltada para a educação, com programas feitos por educadores e cientistas. Em 1936, sem condições de bancar os avanços tecnológicos e recusando a propaganda comercial, ele doou essa primeira rádio ao governo. Vargas entregou-a ao DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, nossa versão do “Ministério da Verdade” de Orwell. Lá foi de novo Roquette-Pinto, conseguindo que ela continuasse destinada à educação, tornando-se a Rádio Ministério da Educação e Saúde, a atual Rádio MEC. Outra rádio, a Rádio Escola Municipal, fundada em 1933, por proposta sua, por Anísio Teixeira, tornou-se depois a Rádio Roquette-Pinto.

Entretanto, eu nasci. O rádio surgiu na minha vida em Pinheiro, pela iniciativa do farmacêutico José Alvim. Ele fundou na cidade o Clube do rádio, que se reunia três vezes por semana. Formou grupos e estabeleceu os dias em que cada grupo tinha direito de ir a sua casa para ouvir o rádio: um grupo ia às segundas; outro, às quartas, e o terceiro, às sextas-feiras. O rádio ficava numa mesinha na frente da casa, do lado de fora.

Numa dessas reuniões, as descargas estáticas foram tantas que houve um protesto geral, com grandes reclamações de que não se ouvia nada. Irritado, José Alvim levantou-se, pegou o rádio, levou-o para dentro de casa e anunciou: “’Tá fechado o Clube do rádio.”

No tempo da Segunda Guerra, quando aquelas descargas provocavam ruído prolongado, José Alvim dizia: “É tiro de alemão! Estamos ouvindo barulho de canhão!” E todos ficavam em silêncio “ouvindo a guerra”.

Depois, quando a guerra acabou e ele não tinha justificativa para o barulho da estática no rádio, então dizia: “Está chovendo na Bahia! Não passa nada de lá para cá! É a zoada no rádio das nuvens de chuva!”

Centenário, o rádio vai sobrevivendo a todas as mudanças tecnológicas: a televisão — Roquette-Pinto, sempre ele, tentou criar, pouco antes de morrer, a primeira TV-Educativa (que acabou sendo criada por mim, aqui no Maranhão) —, o computador, a internet, as redes sociais… Ele, firme, com 90% dos brasileiros escutando as quase dez mil rádios que existem no País.