José Sarney

A Rainha

Morreu a Rainha Elizabeth II.

A notícia estava redigida, mas há um sentimento generalizado de perda que corresponde a sua presença no imaginário universal desde o fim da II Guerra Mundial, ainda antes de ser rainha. Tinha sido preparada para a função, mas isso não diminui o extraordinário esforço para exercê-la com a contenção e a disciplina necessárias ao Reino Unido.

Ela deixa o exemplo de que o dever com o Estado passa, muitas vezes, à frente do comportamento pessoal. É o que chamei de liturgia do cargo — e que procurei também cumprir com rigor. Para isso é preciso compreender que a chefia do Estado é a face exterior do cerne das nações, que é a soberania. Se da chefe de Estado se tem, como mostrou a Rainha, uma imagem de serenidade e paciência, de compromisso com o povo, de respeito pelo governo, se forma um paradigma que atravessa o tempo, que garante a permanência da união da sociedade de que fala Hobbes no Leviathan.

Mas a Rainha Elizabeth não foi apenas a modelar chefe de Estado que marcou uma era. Foi também uma pessoa que soube formar uma família, superando a infatigável rede de maldizer, intrigas, gossip, fakenews que, se espalhando por toda a Terra, nascia dos tabloides ingleses, reis do sensacionalismo. Pouco importando se com ou sem alguma base de realidade, o direito à privacidade nunca existiu para a família de Elizabeth Alexandra Mary. Foi preciso que, ao contrário da submissão ao bem comum que marcou sua chefia de Estado, usasse um pulso firme e um grande sentido de comando para superar esta guerra.

Imensamente rica, a Rainha Elizabeth nunca pareceu se deslumbrar com sua riqueza. As imagens que ficam, depois de passar por essa nuvem de desinformação, são de uma mulher que gostava dos grandes espaços dos Highlands escoceses, de sua casa de Balmoral — sua, não da Coroa inglesa — e de seus cachorros, cavalos e jipes. Com esses convivia desde que aprendera mecânica para servir durante a Grande Guerra.

Estive duas vezes com a Rainha. Nas comemorações do Bicentenário da Revolução Francesa, quando Mitterrand teve a gentileza de, no banquete oficial, colocar-me a sua esquerda enquanto à direita colocava o Príncipe Charles, trocamos algumas palavras, de que guardo sua declaração de que no Brasil a força da natureza era sentida acima da presença do homem. Os retratos não conseguem representar a sensação de autoridade e tranquilidade que passava.

Quando ficamos muito velhos, passamos a ter uma visão dos acontecimentos com um distanciamento que não é uma relativização do tempo ou uma desconsideração com a História. É antes um sentimento de que, bons ou maus, eles passam, deixando para o “tempo futuro” — como dizia Eliot — apenas o fato de serem “tempo passado”. Os julgamentos, então, são menos importantes que as lições que deixam: a do agir correta ou incorretamente, a de ser bom ou ser mau, a de cumprir ou não cumprir com o seu dever.

O homem é o homem e suas circunstâncias, diz Gasset. A Rainha Elizabeth I foi uma extraordinária figura em tempos extraordinários. Contemporânea de Shakespeare, John Donne, Thomas Hobbe, Francis Bacon, coube a ela tornar a Inglaterra uma potência mundial. A Rainha Elizabeth II viveu outros tempos: o Reino Unido se recuperava com dificuldade da calamidade da guerra, o império se esfacelava, a dívida com os americanos parecia impagável. E, sobretudo, ela não governava.

Mas a Rainha fez mais que governar. Ela foi o símbolo em quem se miraram os britânicos para superar os desafios e permanecer entre as grandes nações do mundo.

Deus guarde a Rainha.

João Paulo II e Gorbachev

O mundo perdeu um grande estadista.

Contou-me Dom Mauro Morelli que, ao felicitar o Santo João Paulo II pelo trabalho que tinha feito em favor da queda do Muro de Berlim, evitando que o mundo se confrontasse com as duas ideologias, que certamente terminariam na guerra nuclear, o Papa, humildemente, respondeu: “Não. O responsável foi o Mikhail Gorbachev.” Fez uma pausa: “Mas eu dei um empurrãozinho.”

A Humanidade deve a Mikhail Gorbachev o fim do Estado concentracionário comunista, feito que só se compara ao de Winston Churchill ao derrotar — com a ajuda de Roosevelt — o Estado nazista. Os dois Estados eram iguais no desprezo do indivíduo, no controle pelo medo, na destruição da vida: foram derrotados por dois homens muito diferentes — um, o intelectual aristocrata, o outro, o apparatchik camponês —, mas iguais na compreensão de que a política precisa ter a medida do humano.

Fui o único Presidente brasileiro a visitar a União Soviética. Gorbachev, na companhia da primeira-dama Raíssa, nos recebeu com muita delicadeza e, logo que nos instalamos, convidou-nos, a Marly e a mim, para acompanhá-los num passeio pelos jardins do Kremlin. Fomos logo cercados por participantes de um congresso que acontecia no grande complexo do Palácio, e ele os atendeu com muita calma, respondendo a uma enxurrada de questões. Disse-lhe que levaria comigo essa imagem de um comício no Kremlin.

Raíssa, que era especialista em ícones, nos levou a um museu a eles dedicados numa velha igreja fechada pelo Partido Comunista. Ao entrarmos, Gorbachev retirou o seu chapéu. Marly observou: “Ele ainda tem fé. Mesmo que seja museu, é uma igreja. E ele tem respeito por ela.”

Passamos por um velho canhão, relíquia de alguma das guerras, que não foram poucas na Rússia. Gorbatchev nos disse: “Presidente, veja este canhão. O Sr. Reagan tem a mania de ser professor. De vez em quando, ele me liga e quer dar-me aulas. Outro dia, ele me perguntou por uma arma de alto poder destrutivo, que eu já estaria desenvolvendo. Eis a arma: este velho canhão, que estou tendo a confiança de mostrar a Vossa Excelência.”

A glasnost, a perestroika e a demokratizatsiya — a democratização — já estavam em marcha. O sentimento era de que os tempos que haviam assombrado aquela imensidão de mundo estavam se desanuviando. Havia esperança no ar e nos olhares. Ele tivera a audácia de convocar uma câmara eleita, o Congresso dos Deputados do Povo, e de dissolver o Soviet Supremo, para que um novo Poder Executivo fosse escolhido pelos deputados. Estes o fizeram o primeiro Presidente eleito da União Soviética.

Eu liderei uma transição para a democracia que foi bem-sucedida. Mas paguei um preço alto. A transição que Gorbachev fazia tinha, entretanto, desafios infinitamente maiores. Para começar, ele tinha que conter a segunda força militar do mundo.

A Humanidade lhe deve a iniciativa de propor o fim das armas nucleares para o ano 2000, recusada por Reagan, mas ainda importantíssima — recebeu o Prêmio Nobel da Paz —: o INF, Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Milhares de ogivas nucleares foram desarmadas por esse acordo, que a irresponsabilidade de dois homens deixou vencer: Trump e Putin.

Seu caminho acabou com o Muro de Berlim, que dividia o mundo no ódio ao inimigo. Abriu espaço para a modernização de grande parte da Europa, para uma expansão da democracia.

Mas, no processo, gerou muitos inimigos. Numa ironia do destino, ele, que liderara uma iniciativa contra o alcoolismo, teve um alcoólatra como nêmesis. Sua queda acabou de esfacelar a União Soviética, para o ressurgimento da velha e trágica Rússia.

Em 1996, em Nova York, entrei numa ótica em busca de um par de óculos. Gorbatchev fazia o mesmo. Nós nos saudamos e, com a ajuda do Vice-Cônsul Dario Campos, que fala russo, entre muitas línguas, relembramos os tempos que vivêramos e refletimos sobre o que vivíamos. Ele tivera durante muitos anos a sobrevivência do mundo nas mãos. Agora éramos apenas mais um par de turistas.

Mas, na História, ele terá um lugar alto entre os grandes estadistas do século 20.

A Ressalva

Alexis de Tocqueville, em sua clássica e famosa obra, “A Democracia Americana”, que já caminha para dois séculos de sua primeira edição (1835), fez a apologia do regime praticado nos Estados Unidos, único no mundo com suas características, até então, e disse de suas grandes e inovadoras virtudes. Tão boas que essas instituições se espalharam no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde a República, sob a inspiração de Rui Barbosa, moldou a Constituição de 1891 com o domínio das ideias civilistas dos direitos individuais e do poder político, síntese de todos os poderes.

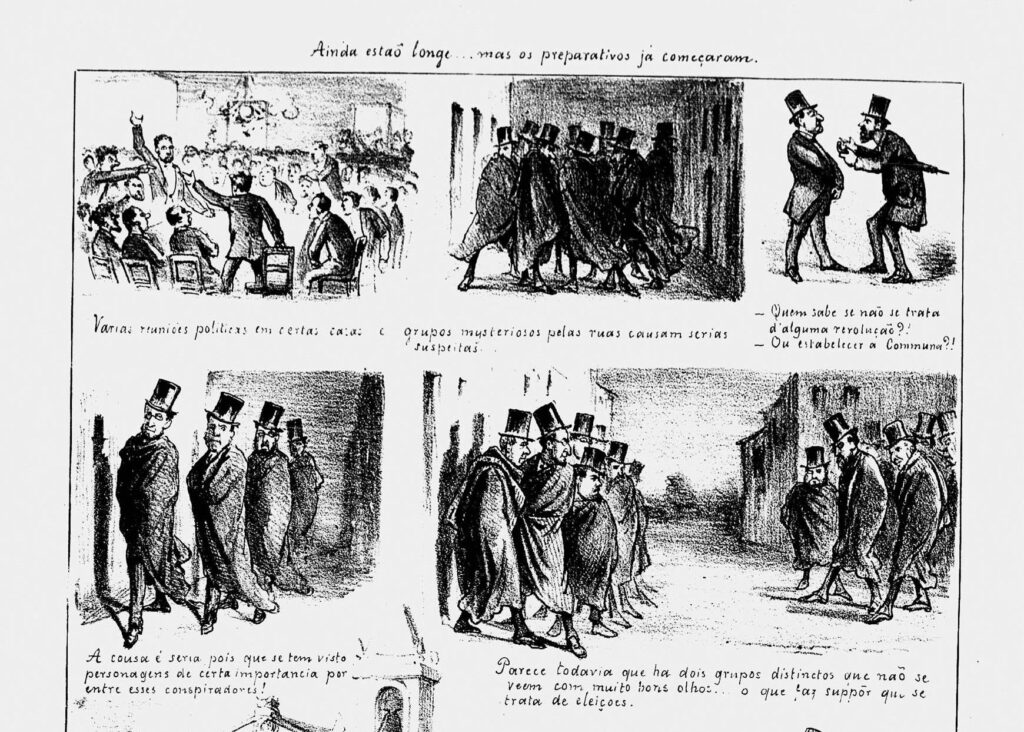

Mas Tocqueville fez uma ressalva sobre o modelo americano: o instituto da reeleição. Em duas páginas ele explica que é um erro e por que a condena. O presidente já assume pensando na sua reeleição e faz o diabo para alcançá-la — assim ferindo os ideais democráticos. “Ele não governa pensando no Estado, mas pensando na sua reeleição. Ele se prostra diante da maioria e frequentemente, em vez de resistir a suas paixões, como é seu dever, corteja seu favor atendendo a suas vontades. Quando a eleição se aproxima, as intrigas se intensificam e a agitação aumenta e se espalha.”

Eu, quando passou no Congresso a reeleição no Brasil, era senador e fui contra, preferindo a ideia de estender o mandato de quatro anos para seis, mas não introduzir a reeleição. Mesmo tendo à época uma filha governadora, assumi essa atitude tendo na cabeça o livro de Tocqueville e concordando com ele e com suas ressalvas. Só tenho motivos para não me arrepender de minha posição.

O Brasil está dividido, e a campanha movida pelo ódio deixará uma hipoteca séria que vai marcar os próximos anos: um país dividido entre pobres e ricos, entre regiões e religiões, entre os “de bem” e os “do mau”. A retórica condena uns à perdição e outros à salvação.

Esse problema da divisão do país será uma herança amarga, e o futuro presidente terá como uma das tarefas principais conjurar o possível gérmen da desintegração.

A democracia não se aprofundou depois da redemocratização. Avançou um corporativismo anárquico que foi beneficiando ilhas de interesses, gerando essa divisão que aflora nas eleições. O sistema político terá que ser reformado ou recriado. Não será fácil. Enfrentará resistências de aliados e contrários.

Avanço algumas ideias: acabar com o voto uninominal, que não permite partidos fortes ou a formação de lideranças. Graças a ele o Parlamento desmoralizou-se, instituiu práticas condenáveis e perdeu legitimidade. Implantar o voto distrital misto, com distrito e lista partidária. Barrar esse arquipélago de partidos, que não possuem democracia interna, são cartórios de registros de candidatos, só servem para negociações materiais.

É preciso resolver o grave problema de financiamento de campanhas, pois estabeleceu-se uma promiscuidade entre cargos, empresas e setores da administração que apodreceu o sistema.

Há uma compulsão de expandir poderes em muitos setores, que avançam tornando o país ingovernável. É preciso acabar com as medidas provisórias, que deformam o regime democrático. Isso no meio de tarefas urgentes, urgentíssimas: recuperar a educação, a pesquisa e a cultura; a saúde e o SUS; o meio ambiente; a política externa; a economia.

Essas tarefas de governo são o transitório, mas o institucional é o definitivo. Julgava que o Brasil tivesse atravessado esse gargalo. Depois do caos da política brasileira tenho receio de que tenhamos um grande impasse pela frente.

É assim, aos trancos e barrancos, que caminha a democracia, que já foi, no sonho de Péricles e de Jefferson, o caminho para a cidadania e a busca da felicidade.

*******************************************************************************************************************************************************

Partidos Repartidos

Volto ao tema da última semana. Os partidos no Brasil datam da primeira metade do século XIX. Os dois partidos do Império, Liberal e Conservador, de luzias e saquaremas, funcionaram sob o punho autocrático do Poder Moderador. Todas as vantagens do parlamentarismo ficavam nubladas por D. Pedro II quando dissolvia os ministérios não pela vontade da maioria, mas por seu próprio juízo. Foi a advertência que lhe fez Nabuco, que ninguém pode acusar de hostil ao regime.

Na República Velha os partidos eram estaduais e tinham dono — e esses donos repartiam o Poder. Só em 1946 apareceram os partidos nacionais, inicialmente marcados pelo getulismo: a coalizão contrária, a UDN, e os dois partidos por ele construídos, o PTB e o PSD. O Partido Comunista foi logo proibido. João Mangabeira separou o Socialista da UDN. O Republicano de Bernardes e o Libertador de Raul Pilla completavam o quadro das ideias; o PSP, de Ademar de Barros, o das conveniências. Tudo acabou em 1965.

Durante o regime militar os partidos formados artificialmente funcionaram com limitações. No fim, o PMDB tornou-se o maior partido nacional. Tentei construir o PDS como um partido moderno, baseado em democracia interna, mas fui impedido — e minha ida para o PMDB contribuiu para a Aliança Democrática, de Tancredo Neves, viabilizar a transição e fazer a nova Constituição.

Voltamos, no entanto, ao velho modelo dispersivo que se origina no voto proporcional uninominal de 1932. Com essa regra velha e algumas novas regras, os partidos voltaram a ter donos e não precisam ter votos. Temos assim os 32 partidos e muito fisiologismo. São raras as ideias; vagos, quando existem, os programas, e não se pratica a democracia partidária. Regras mínimas de controle são recusadas pelo próprio Parlamento, formado cada vez mais por políticos sem experiência e sem visão do futuro.

Agora mesmo, para compensar a proibição das coligações que davam sobrevida aos minipartidos, inventaram uma lei para permitir federações partidárias que, na prática, são o vale-tudo: os partidos se unem com compromisso de fidelidade por quatro anos, mas já traem com outras alianças estados afora. Soma-se a isto o escândalo das emendas orçamentárias secretas, o gigantismo dos fundos partidários, a redução do controle das contas eleitorais.

O resultado não é o regime político das coalizões — próprio dos sistemas parlamentaristas —, mas o regime das cooptações, do balcão de negócios. A maioria parlamentar não é formada pelo acordo em torno de um programa, de ideias, de ideais, mas pela soma de interesses pessoais, paroquiais, corporativos. O governo se torna um conglomerado de ações dispersas e contraditórias.

É urgente um novo sistema partidário. Para isso precisamos do voto distrital misto, com listas partidárias. É essencial a democracia interna dos partidos, com direções eleitas, ao invés das eternas comissões provisórias.

A democracia só funciona com um parlamento de quatro ou cinco partidos, legítimos, programáticos, com representatividade. O nosso sistema corrói o sistema democrático e corrompe a vida pública. Assim, o sistema de partidos está partido, quebrado e servindo para diminuir a política.

Partidos sem Partidos

É sabido que a ideia de partidos horrorizava os Founding Fathers dos Estados Unidos. A frase de Jefferson — que criou com Madison o que é hoje o Partido Republicano — é dura: “Se só pudesse ir para o Céu com um partido, eu preferiria não ir.” Eles conheciam bem os estudos de Edmund Burke e David Hume sobre os partidos ingleses, mas partilhavam, de certo modo, o preconceito de Washington e Adams, que acreditavam na unidade do interesse público.

Os partidos americanos surgiram logo que começou a funcionar a Constituição e tornaram-se dogmas políticos, depois da defesa por Tocqueville das virtudes da democracia americana — exceto a reeleição — e sua capacidade de gerar o bem comum. Eram elementos exemplares do modelo admirado por todo o mundo. Para ser extremamente breve, depois de uma história controversa em que passaram por todas as formas de controle — como a máfia política de Tammany Hall, de Nova York —, hoje vemos, chocados, como são vulneráveis: resultaram na eleição de Trump, veneno que pode acabar com a democracia americana.

Esses partidos ditos modernos se espalharam por todo o mundo, e hoje vemos a desintegração dos mais tradicionais. A democracia grega, com sua complexidade, os evitara, mas os partidos já existiam em Roma. Foi com eles que surgiu a defesa do povo, com os populares dos Gracos, de Mario e de César competindo contra a força bruta dos optimates ou boni — os primeiros a reivindicar para si o monopólio dos homens de bem — de Sula. Essa disputa pelo poder, no entanto, acabou com a República e criou o Império Romano.

Na Revolução Francesa a defesa que Robespierre fez dos partidos não foi suficiente para que se estabelecessem. Só no começo do século XX surgiram os primeiros partidos, de esquerda, e só com De Gaulle e sua Quinta República eles foram institucionalizados. Mas os partidos gaullistas, comunista e socialista, que reconstruíram a liderança francesa, afundaram com os novos tempos, e hoje a democracia francesa está fragilizada pela ausência de partidos.

A Europa vira surgir os partidos monocratas, nazista, fascista, franquista e salazarista. Os novos partidos, no pós-guerra e no pós-ditaduras, construíram também grandes e modernos países, mas em todos a erosão se alastra, mais devagar na Alemanha, sem superar completamente os tradicionais na Espanha, se mantendo com mais sucesso em Portugal, em crise mais aguda na Itália. O fantasma neofascista assombra a todos, depois de conquistar a Hungria e a Polônia.

Que lição se deve tirar dessa situação? A primeira é que os países que se tornaram potências com liberdade o fizeram enquanto seus partidos eram fortes. A segunda é que há um ar ruim que os está envenenando. O que o traz, o que o caracteriza, como identificá-lo? Creio que a resposta está no progressivo alheamento das fontes verdadeiras da vontade popular. A representatividade só é possível e funcional quando há uma identidade entre os sonhos do povo e o dos políticos.

As grandes transformações tecnológicas diluíram as vias de comunicação que permitiam identificar estes sonhos e tornaram fácil o fenômeno do salvacionismo, agora construído do dia para a noite nos mesmos instrumentos que fazem os influencers, os “famosos”, os manipuladores do imaginário que apelam para visões, paradisíacas ou demoníacas.

O que se tem que superar são as criações dos novos Goebbels. É preciso, isto sim, usar os novos instrumentos para reformular e comunicar as ideias, únicas que justificam a política, de justiça social e Estado de Direito. Para isso são necessários partidos políticos e democracia.

Republicanos e Federalistas

Hoje, República ganhou um status que nunca tinha tido na História do Brasil. Não falo do exercício do sistema de governo em si, mas da palavra republicano, que no Império nem na propaganda republicana era usada. No próprio Manifesto Republicano de 1870 a palavra só é usada no título do documento e do partido que se fundava. Seguia-se o exemplo americano, em que os fundadores, em seus debates sobre a Constituição, foram marcados pelo título de “federalistas” dado aos artigos de Madison, Hamilton e Jay, enquanto “republicano” era usado em oposição a democrático, forma de governo considerada então como anárquica.

Os pontos centrais das propostas republicanas no Brasil eram a federação e a legitimidade partidária. Apoiavam os políticos das províncias, insatisfeitos com o centralismo da Monarquia, o que dera origem à única emenda da Constituição do Império, o Ato Adicional. E defendiam “os partidos legítimos […] sem cuja ação o sistema representativo se transforma no pior dos despotismos, no despotismo simulado.”

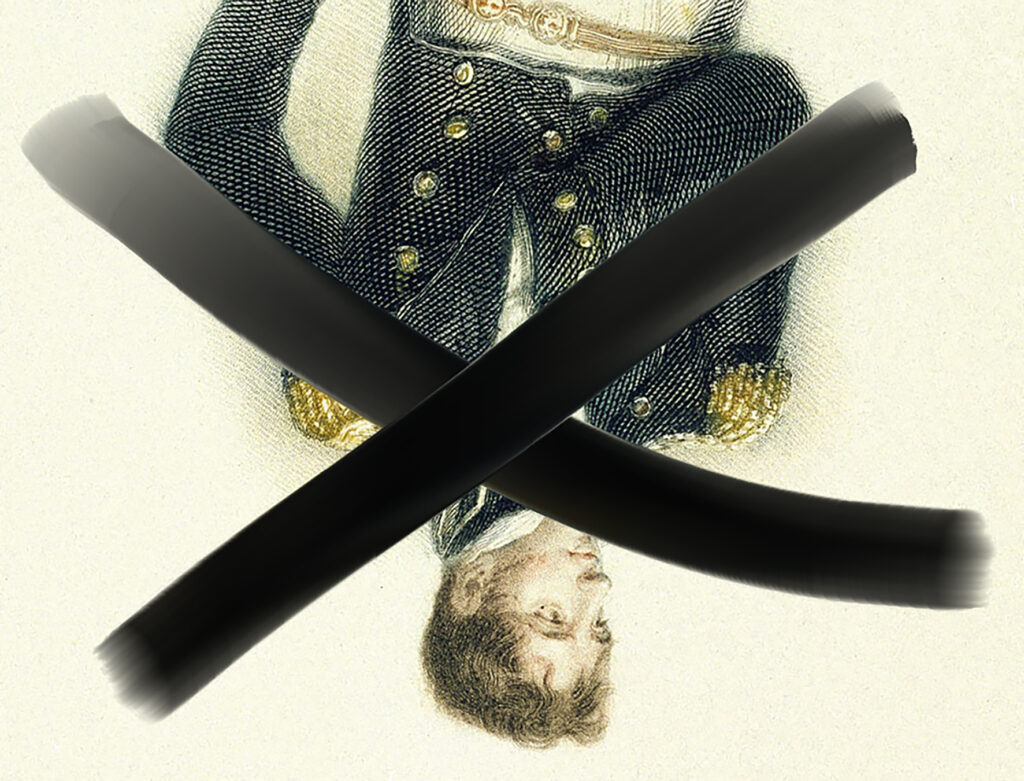

Mas não foi um partido republicano que proclamou a República, e sim um golpe militar, gerado numa questão de facções, que se tornou decisiva depois da adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, que detinha prestígio e grande poder nos meios militares. Deste modo a política brasileira não foi guiada por ideologia, e sim por grupos pessoais, que se organizavam em torno de algumas causas corporativas e provincianas.

Como denunciavam os republicanos em 1870, o Brasil nunca teve tradição partidária, e esta nunca teve um caráter nacional. Isto contrasta com os países vizinhos e seus partidos centenários, como os Colorados e Blancos no Uruguai; no Paraguai, Colorado; na Argentina, a União Cívica Radical, todos com mais de um século, e recentemente, com mais de meio século, o Peronismo, que ainda hoje ninguém sabe o que é — há apenas a figura de um coronel que implantou um anarcopopulismo naquele país que provocou, paradoxalmente, alianças e confrontos entre trabalhadores e militares.

Como disse, uma característica do Brasil foi a ausência de um partido nacional, o que só foi criado em 1945, por meio da Lei Agamenon Magalhães. Os primeiros a surgir foram a União Democrática Nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Democrático. Hoje há uma colmeia de partidos, o que está tornando o país ingovernável.

A Constituição diz que é intocável a “forma federativa” e silencia sobre “república”. Mas republicano passou a ser a palavra mais usada na política e, embora ninguém saiba o que é ser republicano, diante de qualquer atitude que seja contrária à sua, diz-se que não é republicana.

Assim, republicano passou a ser um intangível código de conduta, em vez de uma forma de governo. Qualquer coisa é logo contestada: “Esta não é uma conduta republicana.”

E não se sabe o que é a conduta ou a regra republicana!

A data certa

Temos a tradição, no Maranhão, de celebrar a Independência no dia 28 de julho. A explicação é que foi nessa data, em 1823, que o Estado aderiu ao novo Império, pelas mãos de Lord Cochrane. O Maranhão queria ser fiel ao Reino de Portugal e continuar colônia. E aí, num golpe de filme de capa e espada, esse inglês veio e nos salvou obrigando-nos a ser Brasil.

Permitam-me discordar. Apesar do que Cochrane fez aqui — botou a cidade a saque — e do muito mal que disse do Brasil, dom Pedro deu-lhe o título de Marquês do Maranhão. Passei ao largo de sua lápide na Abadia de Westminster.

A História é outra, bem outra. Aqui no Maranhão, em 1821, chegou a notícia das Cortes Constitucionais Portuguesas. O Governador Capitão Bernardo Silveira da Fonseca seguiu o que parecia ser o poder estabelecido — mais ou menos o que fez D. João VI. Afinal, as notícias chegavam de Lisboa antes das reações a elas chegarem do Rio. Bernardo era bom administrador e abriu nossa primeira tipografia — para elogiá-lo, não era besta. O Padre Tezinho, um dos redatores de O Conciliador, foi eleito deputado (conto baixinho que, quando chegou lá, já tinha sido fechada a assembleia e ele voltou dando vivas ao Imperador). Em meados de novembro de 1822 chegaram as notícias da adesão de Parnaíba e da conclusão das Cortes. Houve abaixo-assinado de apoio ao Imperador — pelo menos alguém se deu ao trabalho de escrever ao jornal dizendo que não tinha assinado embaixo.

De Fortaleza veio Manuel de Sousa Martins, filho de D. Bárbara de Alencar, do Cariri, e de José Pereira Filgueiras. Foram apoiados por inúmeros maranhenses, menos organizados, mas conhecedores dos locais. Do lado do governador, funcionário militar português, veio, de Oeiras, o Fidié. As tropas se encontraram em Campo Maior, no Jenipapo. Um de meus avoengos participou dessa batalha, segundo meu avô Assuéro, e deixou na família a memória desses momentos de coragem simples, do desafio de peito aberto às armas portuguesas, da ansiedade da preparação da batalha. O português ganhou a batalha, mas ali perdeu a guerra, pois ficou sem o trem de mantimentos.

As guerras da Independência, como conta Vieira da Silva em sua História da Independência, fizeram com que, antes de São Luís, Tutóia e Itapecuru aderissem a um Brasil separado de Portugal. Não foi fácil. Mas, partindo de todo o interior, nós, maranhenses, tomamos parte nos diversos encontros que se sucederam. Em junho, em São Luís, a Junta Governativa se resolve pelo Império, mas chega guarnição portuguesa, e ela engole a adesão.

Acontece então o golpe do pirata Cochrane, que, com um simples navio e um patacho, toma a cidade e exige sua rendição. Faz, então, a adesão de 28 de julho. Mas a guerra, já perto do fim, continua. Cercado em Caxias, o Fidié se rende só no dia 31 de julho. Assim, o nosso Pirajá, de 2 de julho na Bahia, é a cidade de Caxias, 31 de julho, com a rendição de Fidié.

Por outro lado, aqui na capital, o pirata pirateou. Fez primeiro saque aos maranhenses e ao Maranhão: assumiu as propriedades dos portugueses não residentes e até a dívida dos brasileiros com os portugueses ausentes. No ano seguinte voltou com mais gosto, menos risco e mais cupidez, raspou tudo, até alianças. Exigiu resgate, saqueou a cidade e zarpou para a Inglaterra.

E nós aqui a comemorar a adesão regida por esse mercenário em vez de honrar a vitória feita pelos valentes, cearenses, piauienses e maranhenses, que enfrentaram as armas para assegurar nossa independência!

31 de julho: para mim, este é o dia, esta é a data dos fatos a serem honrados. Abaixo o feriado de 28 de julho!

Os 125 anos da Academia

Fui o orador da sessão de comemoração dos 125 anos da Academia Brasileira de Letras. Para toda a cultura brasileira e não só para nós, acadêmicos, é uma data importante. Criada no final do século XIX por um grupo de escritores sobre uma ideia que já vinha da colônia e que tinha como grande modelo a Academia Francesa, ela se desenvolveu a partir dos jantares mensais da Revista Brasileira, de José Veríssimo. Ali, tendo como ativistas Lúcio de Mendonça e Medeiros de Albuquerque, e como bússola discretos sinais de Machado de Assis, se reuniam ainda Joaquim Nabuco, Graça Aranha, Alberto de Oliveira, Rodrigo Otávio, “a literatura, a política, a medicina, a jurisprudência, a armada, a administração…”, nas palavras de Machado.

Desse pequeno grupo saíram os primeiros trinta; estes escolheram e convocaram os outros. Escolheram também os patronos, rompendo aí com a tradição da Academia Francesa, onde os patronos foram os primeiros ocupantes selecionados por Richelieu. Em torno de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, como presidente e como secretário-geral, a Casa se solidificou e sobreviveu aos anos.

Nabuco, orador da sessão inaugural, advertiu que seríamos quarenta, mas não “os Quarenta”. A Academia não é uma casa de de deuses imortais, mas de escritores, que não entram num concurso de melhores, por um julgamento, mas numa escolha, que se faz por mérito, decerto, mas também lembrando que esta é uma Casa de convívios, jamais, como dizia Nabuco, a “dos Incompatíveis”. Assim fomos nos reunindo e nos sucedendo, uns ficando mais tempo, outros menos: Magalhães de Azeredo foi acadêmico por 66 anos, Barbosa Lima Sobrinho por 63 anos, Alceu Amoroso Lima por 48; meu amigo Guimarães Rosa por 3 dias apenas. Eu mesmo já estou há 42 anos, e há muito sou o decano da Casa, isto é, todos que me elegeram já morreram.

Contei na sessão algumas histórias, que muitos não conheciam ou não recordavam. Lembrei que os duzentos e sessenta e dois acadêmicos que fomos e somos desde a fundação trouxeram ao Brasil uma carga infinita de emoções que souberam transmitir em letra de forma, e, se fomos e somos todos mortais, cada um de nós é um pouco desta obra coletiva que é, ela sim, imortal.

A palavra é a expressão de nossa Casa. A ela devemos nossas devoções. Sua luz ilumina a sociedade, marcada pela infinitude como a matéria que forma o universo — a luz da palavra forma o nosso universo, e é com ela que nos erguemos para defender a cultura, para exprimir a cultura, para iluminar o caminho e abrir alas para a cultura.

Lembrei também que não só a cultura brasileira precisa ser defendida. Fui o Presidente que conduziu a transição para a democracia. Tenho a responsabilidade pessoal de defendê-la. Ela se consolidou pela prática continuada de eleições livres, sob a vigilância segura e firme do Tribunal Superior Eleitoral.

Garantir que o Judiciário exerça em plenitude suas responsabilidades é absolutamente necessário para que a democracia prevaleça. O Brasil precisa se unir em torno deste objetivo.

Celebramos nossos 125 anos. A Academia Brasileira de Letras continua se renovando. Somos o futuro de que falava o nosso passado pela boca de Machado e Nabuco.

Vivamos, na passagem fugidia do tempo, aquela glória que Machado dizia ser a “que fica, eleva, honra e consola”.

A cara do Diabo

Houve uma ignomínia. Essa palavra exprime o que não tem nome. Algo pior que a desonra, que a desgraça. Pois há coisas tão ruins que não temos palavras para elas. Há horrores quotidianos com nomes: assassinatos, homicídios, abusos, estupros. Mas o que esse homem fez!!…

O anestesista Giovanni Quintelle Bezerra foi filmado estuprando uma paciente durante o seu parto, aplicando-lhe uma dose exagerada de drogas para que perdesse a consciência, tornando a vítima, já vulnerável, mais frágil, absolutamente indefesa. É quase indescritível o que fez.

Fez e fazia, já é claro que não foi a primeira vez. Atingia as vítimas no momento glorioso do parto, de dar ao mundo uma nova vida: escolhia o instante em que todas as energias das pacientes estavam focadas na esperança que é o nascimento. Afastava os acompanhantes — por cautela? —, mas agia em meio a médicos e enfermeiros, talvez por sentir na sua proximidade uma maneira de elevar o risco para exacerbar o seu prazer.

As disfunções sexuais estão associadas a fetiches; o sexo em público, próximo do exibicionismo, é certamente um deles, como o são os componentes de sadismo, do domínio, do abuso do outro. A OMS diz que elas são a “inabilidade de uma pessoa em participar de uma relação sexual como gostaria”.

Se o episódio bárbaro desse criminoso pode ser explicado por médicos no exame de motivações e explicações de suas desordens psiquiátricas, na definição das características e do grau de suas psicopatias, esse exame interessa apenas aos que terão a sua tutela. Para a sociedade, a única coisa certa é a necessidade de afastar e retirar de seu seio quem atenta contra ela nos mais básicos instintos de nossa natureza: a proteção dos mais fracos, o papel do médico — o médico jura que nunca usará seus conhecimentos para infringir os direitos humanos —, a solidariedade, a necessidade de consentimento implícita em todo ato sexual.

Antes de qualquer procedimento em que o paciente perde, por necessidade do tratamento, a capacidade de exprimir a vontade, ele precisa dar seu consentimento. O criminoso, portanto, abusava também de um compromisso direto de que o que controle que teria seria para o benefício de quem se tornava seu dependente, que lhe entregava a vida. O abuso atinge, assim, a própria vida das vítimas.

Vítimas também são seus companheiros, suas famílias, os filhos que acabavam de nascer. O nascimento foi escolhido por Deus para marcar sua encarnação, anunciada pelos profetas e realizada num presepe de animais, para onde levou, na litania dos anjos, a “humilde serva do Senhor”, como ela cantou no Magnificat. O menino Jesus sofre assim com esses pequenos nascidos já vítimas do Mal. Pois o Mal existe, hoje há mais uma prova. Dizia Dom Felipe Conduru, grande bispo maranhense: “Em face da onda de ateísmo, o Diabo existe.”

Todos têm o direito de defesa, e este criminoso — preso em flagrante do ato indescritível — deve poder exercê-lo. Mas a sociedade tem também o direito, não, o dever de coibir, da maneira mais firme, o crime. Esse crime não pode se repetir. Ele contraria a essência da dignidade humana; ele avilta o ato fundamental da vida, o nascimento, a vitória sobre a morte.

Isso não tem nome. É uma violência inexprimível. É uma desgraça. É uma desonra. É o próprio Diabo!

Vida e Morte

Quando as Nações Unidas ainda começavam o sonho de conciliação universal — frustrado até hoje, mas ainda vivo para quem acredita no primado do Direito —, foi escrita, com grande participação de Austregésilo de Athayde, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela declara: “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.”

No horrível episódio deste fim de semana, em Foz do Iguaçu, o militante petista Marcelo Arruda foi assassinado por um militante bolsonarista. A exacerbação da violência culminou, como era previsível, com a morte de um homem no seu momento de celebração da vida, nos deve levar a refletir sobre os direitos fundamentais.

Os direitos são sempre condicionais, não há direito absoluto. Mesmo o direito à vida é limitado: ele cessa quando há ameaça a outra vida. Mas é preciso muito cuidado com o uso da legítima defesa, ele não é uma licença “007” para matar. Sem o direito à vida a sociedade não faz sentido, o Estado não faz sentido.

Quando o Estado estabelece quais são os limites do que se pode fazer forma-se um Estado de Direito, um conjunto de regras feito de constituições e leis. E é do seu balanço que surgem os limites do nosso dia a dia. Não podemos roubar; não podemos agredir; não podemos matar.

Schlesinger, o grande historiador americano, colocou muito bem os limites da palavra — num país onde há o culto da liberdade de expressão —: “Não se pode igualar uma demonstração pedindo a obediência à lei com uma demonstração incitando a desobediência à lei.”

A mídia e mesmo a academia, ao fazer eventualmente a defesa da “paridade de manifestação”, não podem deixar de fazer esta distinção essencial: é necessário ter critérios muito firmes dos limites. Não se pode colocar como equivalentes a defesa do “não matarás” e a defesa do “mate”; “a Terra é um astro” e “a Terra é plana”; a Teoria da Relatividade e o criacionismo.

O ódio e a violência não têm lugar no Estado de Direito. Não têm lugar na política. Não devemos nem podemos seguir Lênin — “quem não está conosco está contra nós” e se deve “aplicar na política a arte da guerra” — ou Clausewitz — “a guerra é a continuação da política por outros meios” e “a destruição do inimigo deve ser sempre o objetivo”. Essas palavras e ideias são inaceitáveis numa democracia. São um atentado ao Estado de Direito.

Não posso deixar de pensar no lado humano e pessoal. Marcelo celebrava seus cinquenta anos e o nascimento de um filho numa reunião com a família e alguns amigos. A felicidade diante de si. Agora os seus só têm sofrimento e desesperança. É a tragédia absoluta. Que ela ocorra por intolerância deve fazer com que todos nos desarmemos, no sentido real e no figurado, para que não ocorram outras tragédias.

O Estado tem uma missão muito clara: garantir a vida, garantir a paz. Falhou. Agora o Poder Judiciário tem que agir imediatamente e restabelecer o domínio da Lei.