José Sarney

A Quarentena e o Estado

Mais uma vez, esta semana, o Brasil proibiu a entrada de estrangeiros por via terrestre ou aquática. Curiosamente não proibiu o acesso por via aérea. Essa tentativa de impor barreiras físicas faz parte da rotina em todo o mundo desde o desenrolar da pandemia de Covid-19.

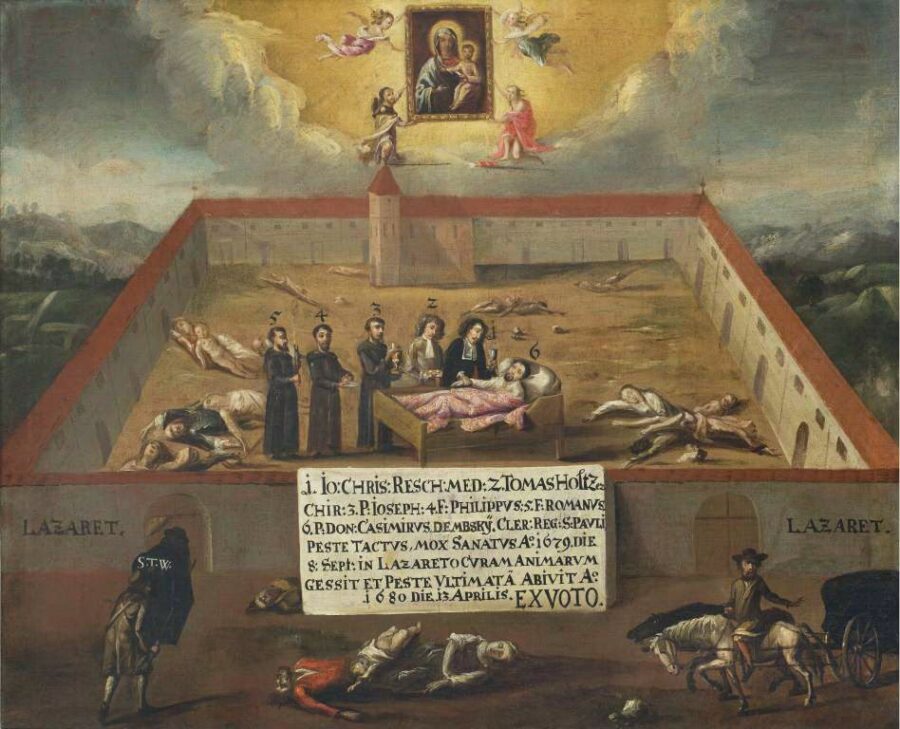

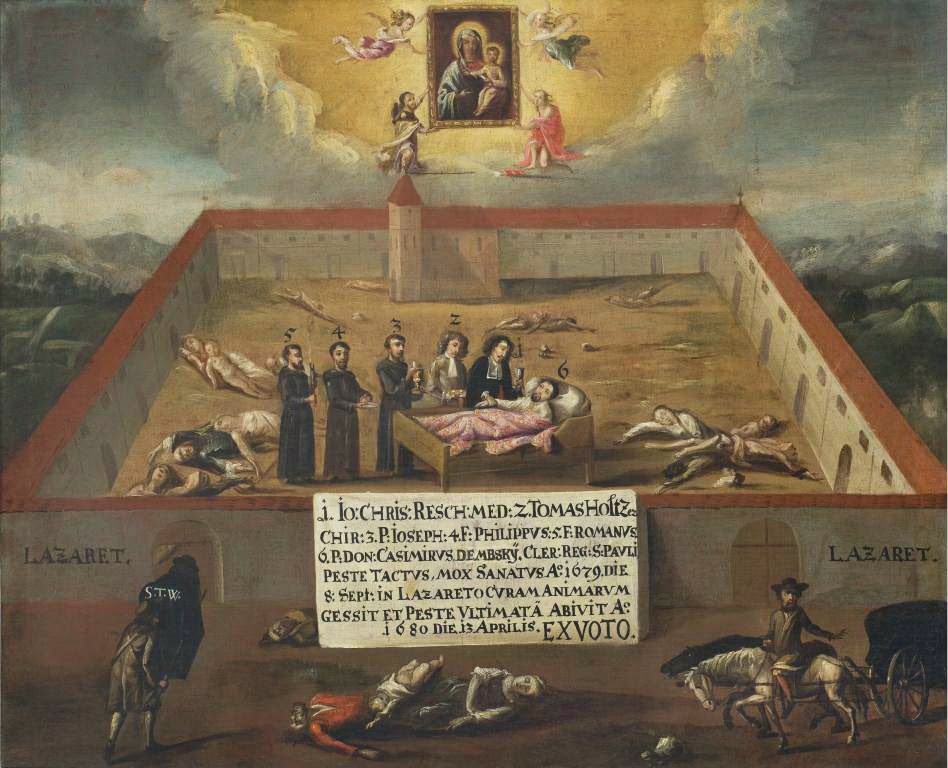

Não é a primeira vez que se impõem restrições em razão de uma doença. Já o Levítico mandava isolar os leprosos. Avicena, o grande sábio que revelou Aristóteles para o Ocidente, recomendava a separação dos doentes com doenças transmissíveis. E na transição entre Idade Média e Renascimento surgiu na língua vêneta a palavra quarentena, que, escrita como em português, marcava os quarenta dias de isolamento necessários a quem quisesse entrar na Sereníssima República, tentando assim barrar as pragas de peste.

A partir daí o sistema se generalizou, sobretudo nas fronteiras marítimas, sem evitar completamente os surtos — na gripe espanhola morreram 50 milhões de pessoas. Com a explosão das viagens aéreas as coisas se complicaram, porque a doença dá a volta ao mundo antes de ser identificada e cria focos de contágio aqui, ali e acolá. Foram geradas muitas convenções multilaterais, até se chegar à adoção de regras internacionais — os Princípios de Siracusa — pela ONU.

Com a Covid foi, e é, comum a restrição ao fluxo de pessoas. Hoje mesmo nós, brasileiros, não podemos entrar em muitos países, pelo péssimo juízo que se faz de nossos controles e de nosso combate à pandemia.

A falta de uniformidade nas medidas de isolamento mostra dois grandes problemas: o primeiro, o do progressivo enfraquecimento do sistema das Nações Unidas, devido em parte ao boicote das três maiores potências no Conselho de Segurança. Esse é um problema que a humanidade tem que resolver, pois precisamos de mais autoridade coletiva, não de menos, sobretudo para agirmos contra as desigualdades.

O segundo aspecto é a erosão sistemática do Estado democrático que, sob o pretexto de criar um Estado mínimo, tem sido levado rapidamente para o autoritarismo e o populismo que tanto mal causam, como com Hitler, Mussolini, Stalin, Hirohito e tantos outros monstros. Mesmo os regimes em que a democracia resiste sofrem enorme perda em sua capacidade de agir, com governos desprestigiados. Não podemos ignorar a relação entre a crise do Estado e os danos provocados pela doença. Assim aconteceu com a Itália e a Espanha, que não têm conseguido estabilidade para seus governos; com a Inglaterra, onde o Brexit dividiu a população e assumiu a figura exótica de Johnson; com a França, onde Macron não consegue convencer; com os Estados Unidos, no tempo do inqualificável Trump; e em vários países da América Latina — sem falar dos lugares onde só há um fio de democracia, como a Hungria.

Precisamos resistir a esses ataques e restaurar as bases do Estado democrático e da solidariedade internacional.

O amor e um mundo de paz

Entre perplexo, revoltado, preso de um medo que cada vez se prolonga mais, o Brasil assiste entre preces e lágrimas ao anúncio dos recordes mundiais que alcançamos em mortes provocadas pela Covid.

O que podemos fazer? Acho que ninguém deixa de estar disposto a ajudar. O problema tornou-se uma tragédia global pelas circunstâncias que cercaram a pandemia. Primeiro o caráter de surpresa com que a quase totalidade do mundo foi tomada — apenas alguns milhares de cientistas e estudiosos sabiam que ela viria a qualquer momento. Aliás o inesperado caracteriza as catástrofes. Nos seus bilhões de anos a nossa Terra, como o universo, é marcada por acasos, nas contorções que lhe dão desde a forma geográfica — com a criação de oceanos, montanhas, vulcões, destruição de cidades — até à criação da vida e ao aparecimento e à extinção das espécies. A própria prevalência da espécie homo sapiens foi fruto do desaparecimento dos seus parentes mais próximos, como os neandertais, que chegaram a misturar-se ao próprio sapiens.

Não deixemos de considerar que somos uma espécie extremamente recente, de cerca de trezentos mil anos, que teve em sua adaptação e predominância a vantagem decisiva da linguagem, esta talvez há apenas setenta mil anos.

Criamos várias civilizações, convivemos com vários tipos de sociedade e chegamos à modernidade e à pós-modernidade. Conseguimos desvendar o mundo dos genes e das proteínas, o mundo das partículas de alta energia, como o bóson de Higgs — a que chamaram de “partícula de Deus”, por concluir o “Modelo Padrão” que explica a estrutura do universo.

E assim o bicho homem desfruta de um mundo extraordinário — o dos sentimentos —, que nos dá a sublimação da alegria, do prazer, do sentimento do amor e também da tristeza, da dor. Aquilo que Bergson chamava de “sentimento da alma”.

Pois bem, isso que nos traz a alegria de viver dá ao homem também a desgraça da maldade, do ódio, da inveja, da destruição. As nações se organizam e, em vez de construir um mundo de paz, de convivência pacífica, de uma Humanidade sem armas, sem ódio, sem competição, marcha em busca de armas cada vez mais potentes, capazes de destruir países e até a vida na Terra.

Mas se esquece que a natureza é mais forte que todos esses atos. E ela reage de maneira aleatória, como o passado mostrou tantas vezes, trazendo as pestes, a destruição de espécies, e nos ameaça com aquilo que Helmut Schmidt dizia — repito ainda uma vez — ser a maior ameaça ao futuro da Humanidade: as doenças desconhecidas. A nossa geração já conhece duas: a Aids e a Covid.

A presença do acaso em absolutamente todos os fatos da natureza levava Einstein a dizer que sua ideia de Deus era formada por sua “profunda convicção na presença de um poder superior, que aparece no universo incompreensível”.

A desgraça da Covid que nos ameaça, que não sabemos como começou e como vai terminar, nos leva a pensar no início da filosofia, o de onde viemos e para onde vamos, de Platão.

Eu, que sou cristão, penso no amor, na solidariedade e na construção, depois dessa tragédia, de um mundo melhor, mais humano e de paz.

A ciência da mão de Deus

Os franceses gostam de dizer que tempos como estes que estamos vivendo são de “excesso de crises”. É um somatório de crises. Esta palavra grega, krisis, descreve um problema que se torna paroxístico, um momento de evolução decisivo, que o Aurélio define como “período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução, situação aflitiva”. É o nosso caso, com a singular diferença de que estas crises com que estamos convivendo todo dia, que fazem parte do nosso cotidiano, não são comuns, mas duas grandes crises; e, embora seja a crise um ponto final, elas se arrastam, continuando a crescer.

Estão superpostas a crise sanitária mundial da Covid e a nossa crise, as nossas crises: do sistema de saúde e da política, da economia, da educação, do emprego, da grande, da imensa desigualdade social e … — são tantas, completem suas listas. Nesta visão geral o resultado é que detemos o primeiro lugar no pódio mundial de mortos pela Covid, resultado da omissão que levou à falta de oxigênio, de remédios, de leitos, de médicos e da negação às campanhas pela adoção do uso de máscara, pelo distanciamento social e pelas regras básicas de higiene, como o simples costume de lavar as mãos.

Daí estar se disseminando cada vez mais na população o medo. Ele é comum aos animais; mas para os homens tem uma diferença: enquanto para aqueles surge no momento do perigo, para nós, com nossa capacidade de raciocinar, há a certeza de que a morte virá, uma antecipação dos riscos. A razão nos traz o medo, mas permite que adotemos medidas de defesa e proteção, a começar por regras sociais coerentes, baseadas na convivência política (o medo da morte forma o Estado, diz Hobbes) e no conhecimento científico.

Em uma entrevista de 1993, Jean Delumeau, um grande especialista na história do medo, diz que ele não desaparecerá, pois o medo fundamental é o da morte. Há várias maneiras de morrer, diz Delumeau, conformados ou em desespero. E para aplicar um exemplo presente, tomo o trecho: “Se uma epidemia está nas portas de uma cidade, como era o caso das pestes de antigamente, a proximidade da morte pode provocar pânico.”

Agora, diante de tantas ameaças, que a imprensa diariamente repete, uma das que nos pesam e nos preocupam neste instante é de que, com o agravamento da crise, o medo, que já começa a dominar nossa população, nos leve ao mais perigoso pânico.

É este aspecto da Covid que está se transmitindo aos sintomas da ansiedade, do estresse final associado à morte e levando a perturbações mentais, o que fecharia o círculo de nossas desgraças.

Só nos resta a esperança de que Deus estará sempre conosco e não chegará este momento. A fé não pode fugir de nossos corações. Até Nossa Senhora teve medo quando o anjo lhe saudou:

— ‘Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.’ Ela se perturbou com aquelas palavras e o anjo lhe disse: ‘Não temas…’

Não tenhamos medo. A hora é da razão humana, do espírito humano, no que tem de mais alto, a ciência, trazida pelas mãos de Deus. E a ciência nos salvará.

Três Américas

Diante das revelações que saem agora nos Estados Unidos, de que Trump queria acabar com a Constituição americana, com mais de duzentos anos de existência, e dar um golpe de Estado, vemos que a velha realidade do sonho de Monroe — da “América para os americanos” e de um continente integrado — desapareceu.

Na verdade, sempre existiram três Américas. Uma, a América do Norte, rica, saxônica, de onde saiu o grande país que dominava o mundo, liderando política e economicamente os países dos cinco continentes e disseminando as ideias de liberdade, dignidade das pessoas e direitos humanos. O México dela participava pela fronteira comum e pelos chicanos, os emigrantes mexicanos. A segunda seria América Central e Caribe, pobre, onde os Estados estavam sujeitos a instabilidade constante. Exemplo terrível da permanência desse passado vem do Haiti, com o assassinato do Presidente Jovenel Moise. A terceira, América do Sul, região mais pacífica da face da Terra, unida, com grandes riquezas naturais, mas sem estabilidade econômica, dominada de vez em quando por grupos militares e permanentemente em busca da democracia.

Sofrem uma crítica permanente os países onde existe uma desigualdade muito grande, com pobreza endêmica e, sobretudo, um anarcopopulismo, que mantém constantemente instabilidade institucional.

O Brasil e os demais países da América Latina muito sofreram com isso, sendo chamados de país de cucarachas ou repúblicas de bananas.

Com o desenvolvimento do mundo isso mudara para melhor. Por isso é estarrecido que hoje abro o jornal e vejo a manchete de que cúpula militar americana, no fim do governo Trump, evitou que o país assumisse a má fama do passado das três Américas. Os detalhes foram revelados agora por uma fonte insuspeita, o Chefe do Estado Maior Conjunto, General Mark Milley, num livro que foi editado agora — I Alone Can Fix It: Donald J. Trump Catastrophic Final Year [Só eu posso consertar isso: o catastrófico ano final de Donald J. Trump].

Quando houve a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro deste ano, a 14 dias da transmissão de cargo do presidente americano, todos pensamos que fosse mais uma patuscada de Trump, dentre as muitas outras que fez. Foi um mal exemplo para o mundo inteiro que a maior democracia do mundo apresentasse cena daquela natureza, que marcava a história das Américas Central e do Sul, na constante busca de uma democracia sólida, capaz de assegurar um governo forte, fora da turbulência das antigas repúblicas das cucarachas e de bananas. Mas não era só isso e tinha uma profundidade maior: revela-se que Trump tentava realmente dar um golpe de Estado.

A internet trouxe uma mudança fantástica à humanidade. Primeiro, matou a verdade, não se sabe onde ela está. São tantas versões que não se sabe mais qual é a verdadeira. Deus quis que a resistência ao golpe não se tenha tornado uma fake news, porque, se os Estados Unidos estivessem vulneráveis, como queria o Trump, ninguém poderia dormir tranquilo.

Neste momento em que o mundo vive tantas crises, não podemos aceitar mais uma, tão danosa quanto a da Covid-19, a Covid da democracia. A primeira ameaça a vida, e a segunda, a liberdade.

Valha-nos Deus.

Eleição e Representação

Falei, na semana passada, que precisamos de duas reformas urgentes: a do sistema de governo, adotando o parlamentarismo, e a do sistema eleitoral.

Eleição significa representação. Desde a Revolução Francesa acabou-se com a ideia de que grupos podiam designar pessoas para transmitir uma reivindicação — o chamado voto imperativo — e passou-se a eleger quem representa os cidadãos. É o ato de votar que afirma a cidadania no Estado democrático.

A grande dificuldade é fazer com que o representante represente de verdade o povo. Cabe ao sistema eleitoral garantir isso, enfrentar as fragilidades de como eleger, de como estabelecer uma relação de confiança entre o eleitor e o eleito. Este precisa enfrentar a volatilidade da opinião pública, estimulada pela mídia que — legitimamente — contesta governantes e parlamentares.

O que se busca com as regras do voto é resolver esse problema. O partido político moderno surgiu para viabilizar programas que possam responder ao desejo do eleitor. Ele precisa, desde logo, transpor para si as regras da democracia, de que a maioria decide respeitando e ouvindo a minoria. Não há lugar para “donos” de partido, para dirigentes partidários que não tenham se submetido à escolha dos membros. E, estabelecido pelo voto interno um programa, a vocação do partido é implementá-lo.

Assim organizados, legitimados pelo voto, eles podem ser fortes. Sem partidos fortes, não há parlamento forte, não há governo estável. Mas para que eles tenham força é fundamental que haja eleições capazes de viabilizá-los. Não é o que temos no Brasil.

Temos um sistema — o do voto proporcional uninominal — em que se vota em pessoas e não em partidos. Os candidatos disputam dentro do próprio partido, saem da eleição inimigos e perdem qualquer noção de fidelidade. Esse sistema é o responsável pela proliferação de partidos no Brasil, pela bagunça partidária e pela vulnerabilidade das eleições ao poder econômico e às práticas heterodoxas de angariar votos. É responsável pela fragilidade das instituições, do Poder Legislativo e do Poder Executivo.

Com o voto proporcional uninominal, com a multidão de partidos frágeis que temos, a democracia descamba para a demagogia e para a política pessoal, com todos os descaminhos que levam à decomposição dos costumes políticos. O atual sistema eleitoral partidário chegou ao fim – e é com tristeza que podemos reconhecer que apodreceu. Não pode sobreviver. Não temos o direito de deixar que sobreviva.

A solução — apresentei isto há quase cinquenta anos — é o voto distrital misto. Em meu último mandado propus a fórmula que institui um único voto na eleição de parlamentar, no distrito, voto esse que repercutirá na definição da quantidade de eleitos pela lista partidária. Assim a adoção do sistema distrital misto não complica o voto do eleitor, o que ocorreria com a adoção da tese dos dois votos, um no distrito, outro na lista, permitindo que a Câmara dos Deputados seja composta por parlamentares com dois tipos de legitimidade, a geográfica, derivada dos distritos, e a partidária, decorrente da eleição na lista partidária.

Reforma, ainda que tardia! Vamos construir o parlamentarismo, implantar o voto distrital misto, alcançar a democracia.

A Reforma sem Forma

Não há palavra mais usada e gasta no vocabulário político do que reforma. Quando as coisas precisam mudar e parecem gastas o caminho a que se lança mão é o apelo a reforma. Vem do Império o primeiro chamado forte a ela, para conjurar a República que já surgia. E veio do conselheiro Nabuco de Araújo, conservador que se tornou liberal e bradou, num momento de grandes dificuldades: “OU A REFORMA OU A REVOLUÇÃO!”

Dizia que se não se fizesse uma grande reforma no sistema político inevitavelmente viria a revolução. E aos trancos e barrancos fomos avançando em reformas parciais, a mais profunda delas a reforma eleitoral do Conselheiro Saraiva, que criou o voto direto.

Passei cinquenta e um anos no Congresso, Deputado Federal e Senador, e tornei-me o político que mais tempo passou no Senado Federal. Em todos estes anos não se passou uma só legislatura sem que houvesse uma reforma salvadora para ser votada — e nunca uma sequer foi completamente aprovada.

A mais ruidosa que presenciei não era uma reforma, mas um cacho delas, que o Governo João Goulart propôs sem que se soubesse exatamente o que era em seu conjunto, e cuja síntese, consolidada no famoso Comício das Reformas de 13 de março de 1964, de que até o Ministro do Exército participou e no qual o Presidente da República pronunciou um discurso violento, que precipitou outros atos pelo reformismo — como o dos Cabos e o dos Marinheiros —, o fez vítima da manifestação militar que nos levou a um regime autoritário que durou vinte anos.

Estas considerações que faço é para dizer que a mais necessária e urgente de todas as reformas é a política, que perdeu a oportunidade de ser feita na Constituição de 1988 e não foi construída até hoje. Assim, entramos num regime híbrido, parlamentarista e presidencialista, que, não se sustentando nas pernas, partiu para o chamado “presidencialismo de coalizão”, que é apenas uma real politics, em que o governo vive na corda bamba, fazendo concessões e criando instabilidade. O resultado são governos em que se vive de ameaças de impeachment contra o Presidente e contra os Ministros da Corte Suprema, e qualquer marola, a ser resolvida pelos partidos, pode bater num processo de impedimento.

Não há país que possa conviver com esse modo de governar. Precisamos ter a coragem de partir para o parlamentarismo, em que as crises derrubam os Gabinetes, mas não abalam a República.

Assim vivemos entre o dilema do tempo da capital no Rio de Janeiro — “a Vila Militar vai descer!” ou “Golpe!” — ou o de agora — o impeachment e os problemas militares. Isso não pode continuar. Assim a reforma urgente que temos que fazer é tornar o País governável.

As opções são a reforma política para valer, saindo do presidencialismo de coalizão, adotando um regime parlamentarista ou semipresidencialista e, para acabar com a multidão de partidos, o voto distrital misto — ou continuar vivendo de emendas constitucionais e medidas provisórias em pleno terremoto político.

A Quarentena e o Estado

Mais uma vez, esta semana, o Brasil proibiu a entrada de estrangeiros por via terrestre ou aquática. Curiosamente não proibiu o acesso por via aérea. Essa tentativa de impor barreiras físicas faz parte da rotina em todo o mundo desde o desenrolar da pandemia de Covid-19.

Não é a primeira vez que se impõem restrições em razão de uma doença. Já o Levítico mandava isolar os leprosos. Avicena, o grande sábio que revelou Aristóteles para o Ocidente, recomendava a separação dos doentes com doenças transmissíveis. E na transição entre Idade Média e Renascimento surgiu na língua vêneta a palavra quarentena, que, escrita como em português, marcava os quarenta dias de isolamento necessários a quem quisesse entrar na Sereníssima República, tentando assim barrar as pragas de peste.

A partir daí o sistema se generalizou, sobretudo nas fronteiras marítimas, sem evitar completamente os surtos — na gripe espanhola morreram 50 milhões de pessoas. Com a explosão das viagens aéreas as coisas se complicaram, porque a doença dá a volta ao mundo antes de ser identificada e cria focos de contágio aqui, ali e acolá. Foram geradas muitas convenções multilaterais, até se chegar à adoção de regras internacionais — os Princípios de Siracusa — pela ONU.

Com a Covid foi, e é, comum a restrição ao fluxo de pessoas. Hoje mesmo nós, brasileiros, não podemos entrar em muitos países, pelo péssimo juízo que se faz de nossos controles e de nosso combate à pandemia.

A falta de uniformidade nas medidas de isolamento mostra dois grandes problemas: o primeiro, o do progressivo enfraquecimento do sistema das Nações Unidas, devido em parte ao boicote das três maiores potências no Conselho de Segurança. Esse é um problema que a humanidade tem que resolver, pois precisamos de mais autoridade coletiva, não de menos, sobretudo para agirmos contra as desigualdades.

O segundo aspecto é a erosão sistemática do Estado democrático que, sob o pretexto de criar um Estado mínimo, tem sido levado rapidamente para o autoritarismo e o populismo que tanto mal causam, como com Hitler, Mussolini, Stalin, Hirohito e tantos outros monstros. Mesmo os regimes em que a democracia resiste sofrem enorme perda em sua capacidade de agir, com governos desprestigiados. Não podemos ignorar a relação entre a crise do Estado e os danos provocados pela doença. Assim aconteceu com a Itália e a Espanha, que não têm conseguido estabilidade para seus governos; com a Inglaterra, onde o Brexit dividiu a população e assumiu a figura exótica de Johnson; com a França, onde Macron não consegue convencer; com os Estados Unidos, no tempo do inqualificável Trump; e em vários países da América Latina — sem falar dos lugares onde só há um fio de democracia, como a Hungria.

Precisamos resistir a esses ataques e restaurar as bases do Estado democrático e da solidariedade internacional.

O Cansaço da Solidão

O mundo começa a se recuperar, com alívio, de um dos maiores problemas da pandemia: o cansaço da solidão, o desgaste psicológico do isolamento. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda vamos continuar nessa provação de ficar longe da família, dos amigos, dos companheiros de trabalho, de toda a sociedade.

Há um ano, ainda no espanto com as dimensões da doença, eu lamentava o meio milhão de mortos no mundo. Hoje esse é o número no Brasil. Há mais de um milhão de pessoas em tratamento, as UTIs estão cheias, e os dezesseis milhões que já tiveram a doença ainda sofrem com ela.

Logo no começo da pandemia se pensava na dificuldade de conseguir a vacina, imaginando que logo estaríamos livres da quarentena. A vacina veio mais rápido do que o previsto, mas, como não seguimos os cientistas, ainda temos que repetir: “A única solução é evitar o contágio, com o isolamento, e, fora dele, com o uso de máscaras por todas as pessoas.”

Ao longo desse isolamento tenho escrito sobre solidão. Falei de como esse sentimento vinha misturado com medo, crescendo dentro de nós a falta dos amigos e de como não fomos feitos para isso.

Quando surgimos como espécie distinta entre os hominídeos, já éramos há muitos milhões de anos animais sociais. Cada vez mais fomos contando uns com os outros, enriquecidos pelo sentimento de solidariedade e colaboração. Juntos ficamos fortes para caçar e competentes para cultivar. Assim pudemos começar a construir habitações e com elas fazer cidades. Mais ainda, foi por e para podermos colaborar que desenvolvemos linguagens, seja numa mutação, como crê Chomsky, seja aos poucos, como na hipótese do altruísmo recíproco, que aliás se baseia na necessidade de honestidade — isto é, nada de mentira ou fake news.

Na sociedade em que nos juntamos para sobreviver, há os que se isolam, em um espiritualismo intenso. O cristianismo está povoado de eremitas e anacoretas, de São Jerônimo a Charles de Foucauld, mas Lao Zi, fundador do taoísmo, o fizera muito antes.

Mas o comum dos mortais, como nós, não sabe viver em isolamento. Por mais que professemos, como faço e pratico, o nosso amor pelo livro — ou pela música, pelos jogos solitários ou o que seja —, há o momento em que precisamos de ter o contato direto com outras pessoas, com outras almas.

Já lamentava o poeta: “Alma minha gentil, que te partiste … E viva eu cá na terra sempre triste.” Vivemos tristes o tempo todo, pois são tantos os amigos que partiram e mais ainda os amigos que não vemos, com quem não estamos, que corremos o risco de nos amofinar no desencanto do viver.

Mas temos que sacudir esse sentimento. Vencer a doença tem que ser nossa prioridade, nem pensar em sermos por ela derrotados. Sem esquecer as que ficaram pelo caminho, em nome de cada uma e de todas as quinhentas mil vítimas, temos que lutar para sobreviver, e sobreviver formando uma sociedade mais justa, em que a língua sirva para dizer a verdade e para construir a justiça social.

Estamos cansados, cansados de solidão, mas ainda temos fé. E fazendo o que sempre aconselho — vacina, máscara, isolamento —, vamos acabar com a solidão e o com o cansaço.

A Grande Heroína

Todos elogiam e tiram o chapéu à liberdade de imprensa. Muitas vezes é um gesto repetitivo para agradar àquela que faz ou desfaz a opinião pública, outras vezes é medo de desafiá-la, mesmo que seja desafiar a verdade.

Mas qualquer que seja a motivação, tudo será pouco no elogio ao trabalho desenvolvido pela mídia nos tempos trágicos que estamos vivendo da atual Pandemia. A Primeira Emenda da Constituição Americana, que faz parte das dez emendas do Bill of Rights, garante as liberdades individuais: de religião, opinião, imprensa, reunião, petição. Jefferson, que estava na França durante a elaboração da Constituição, desejava que a declaração de direitos fosse incluída na Carta, mas seu grande amigo Madison não quis colocá-la no texto definido pela Convenção de Filadélfia. Na ratificação, Madison viu que era necessário que fizesse parte formal da Carta e conduziu a aprovação das emendas que completaram a genial construção jurídica da Constituição.

Graças à mídia, consolidada como instituição livre, foi possível ter êxito no tratamento da Pandemia, que envolveu a divulgação de aspectos científicos, políticos, econômicos e a disseminação dos comportamentos efetivos para combatê-la.

Quando surgiu a Pandemia nada existia que pudesse contê-la. Os instrumentos de que nos socorremos foram os clássicos, que eram a única defesa contra essa tragédia que estamos vivendo, e com os quais durante muito tempo ainda temos que conviver: lavar as mãos, usar máscaras e evitar aglomerações, onde é mais fácil disseminar o vírus assassino que chegava. Nada se sabia sobre a doença. Nenhum remédio por descobrir ou descoberto para outras doenças que pudesse nos salvar.

Dois setores da sociedade nos socorreram: primeiro, nunca tínhamos testemunhado a união de todos os cientistas do mundo, que, num trabalho gigantesco, desenvolveram em prazo curtíssimo as vacinas que começaram a surgir em muitos países, saindo à frente os países ricos, onde existiam maiores e melhores recursos humanos.

O outro setor foi o da imprensa, com seus instrumentos atuais e sua globalização, a informar, difundir orientações e bombardear, nas 24 horas do dia, a melhor maneira de conduzir-se para fugir da morte. Para isso, durante todo o tempo, muitos profissionais se expuseram heroicamente e até perderam a vida no necessário combate às fakes news, às mentiras e às descrenças que ameaçam a humanidade. Destruir charlatões, falsos profetas e impor a ciência como única maneira de se salvar.

Sem informação, sem consciência da gravidade da situação, do perigo, dos males seria impossível enfrentar a Covid.

O Brasil teve dilemas e falsidades que tiveram de ser desfeitos e, mesmo assim, sem o trabalho heroico, a dedicação, a honestidade e o idealismo dos seus profissionais não teríamos nem os resultados débeis que apresentamos com nossos quinhentos mil mortos e a saudade, a dor e a destruição das muitas famílias, que perderam pais, mães, filhos e amigos.

Aos nossos profissionais da mídia — todas elas — somos devedores desse heroísmo com que cumprem com glória o dever profissional.

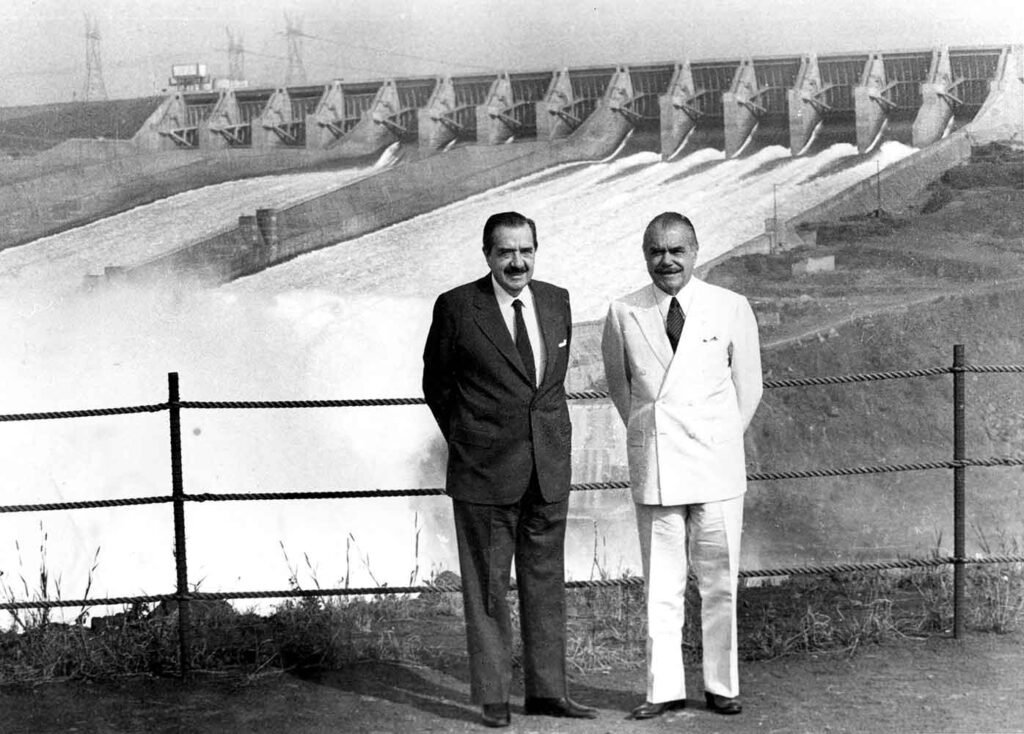

Um Sonho que Nasceu em Iguaçu

Assumi a Presidência da República em março de 1985. Meu espaço para deflagrar minhas próprias ideias era muito estreito. Não tinha partido político. Minha filiação ao PMDB era uma exigência legal. Minha base política era a dissidência que me acompanhara vinda do PDS, tendo à frente o grande homem público, exemplo de austeridade e patriotismo, Aureliano Chaves, junto de Jorge Bornhausen, Marcos Maciel, Guilherme Palmeira e outras lideranças. Eu vinha de um Estado sem peso político, o Maranhão, sem ligação com a grande mídia, sem apoio de corporações econômicas e fortemente combatido pelo PT, PCB, aglutinando uma militância política raivosa que me via como um conservador de direita. Nada mais errado. Era um homem de centro, defensor das causas sociais.

Situação difícil e quase impossível de governar. Tancredo morrera com o segredo de seu programa de governo e deixou o compromisso com o Ministério já nomeado; eu fiquei como herdeiro desse momento de transição democrática.

Mas havia um espaço que era do meu conhecimento, do meu gosto e da minha vivência: a política externa.

Aproveitei o tema com todas as garras. Tinha a convicção de que nossa política no Cone Sul estava errada: inexplicável a nossa rivalidade com a Argentina, dois grandes países que representavam quase a metade da América do Sul.

Em Iguaçu nos encontramos pela primeira vez, Alfonsín e eu, e propus-lhe mudar a história do Continente com uma união capaz de comandar uma poderosa integração buscando a criação de um Mercado Comum, no modelo europeu, que promovesse uma integração econômica, física, cultural, energética, turística, que nos possibilitasse formar um bloco, que depois incluísse os demais países da América do Sul, dando margem a que nossa capacidade de competição em nível mundial fosse mais efetiva e nos possibilitasse crescer juntos, numa economia de escala.

Como primeiro passo tínhamos de vencer a rivalidade nuclear que existia em nossas Forças Armadas — grupos que já desenvolviam arma nuclear, numa corrida de quem chegaria na frente. Seria difícil se não tivéssemos a compreensão de grande estadista do Raul Alfonsín: aceita a nossa proposta, iniciamos o que resultou na Ata de Iguaçu e na montagem dessa nova política, cujo documento básico foi o Tratado de Buenos Aires.

Foi uma época de ouro, havia entusiasmo em nossas equipes diplomáticas e nos três presidentes: da Argentina, Alfonsín; do Brasil, eu; e, do Uruguai, Sanguinetti, homem de grande visão e inteligência. Surgia o Mercosul. O Prefeito de Jaguarão, na fronteira Brasil-Uruguai, resumiu esse clima numa frase: “Foi o fato mais importante que aconteceu nas Américas, depois de nossas Independências”.

Esta semana comemorou-se a Data Nacional da Pátria Argentina, e soube que o grande Embaixador Daniel Scioli, dono de notável biografia, tem feito um ótimo trabalho diplomático, encarregado da missão histórica de dar continuidade às excelentes relações entre nossos dois países num tempo de pessimismo, em que se chega a falar, com meu indignado protesto, em extinguir-se o sonho do Mercosul.

O Mercosul não morrerá nunca. Brasil e Argentina, responsáveis pela grande missão de integrar a América, cumprirão esse destino. Um dia ele será realizado totalmente, e nós gritaremos o grande lema: “Crescer Juntos”.