José Sarney

Democracia

O Brasil levou muito tempo para alcançar um dos pontos essenciais da democracia, que é o voto. Durante o Império, o voto foi sempre objeto de ansiedade e preocupação. O primeiro ponto era a questão de quem a ele tinha direito. Desde a eleição para a Assembleia Constituinte o voto foi censitário, isto é, restrito a quem preenchia certas condições econômicas. A Constituição de 1824 manteve o critério: eram eleitores todos os cidadãos, excluídos os menores de 25 anos, os filhos família, os criados de servir, os religiosos e os que não tivessem renda mínima de cem mil réis, para as assembleias paroquiais; para deputados e senadores excluíam-se ainda os que não tivessem renda de 200 mil réis, os libertos e os criminosos. A Constituição não falava em mulher ou escravo — mas a exclusão era inequívoca. O sistema era de graus: elegiam-se os eleitores, estes elegiam os parlamentares. Em meados do século foi criada a eleição por círculos, a primeira forma de voto distrital. Em 1875 se tentou fazer representação minoritária, com a Lei do Terço, em que os eleitores só votavam em 2/3 das vagas. Finalmente, já no final do Império, veio a eleição direta. E reapareceu o voto secreto, que existia no Código Filipino.

A República chegou com um retrocesso: a invenção do voto a descoberto facultativo — ou melhor, obrigatório, já que raros eram bestas ao ponto de contrariar o governo. Essa invenção extraordinária era simples: depois do voto o eleitor recebia um atestado de que tinha votado na pessoa certa. Os resultados das eleições presidenciais, assim, foram de quase unanimidade — em torno de 95% — durante toda a República Velha. Já os votos para o Parlamento passavam pelo crivo da Comissão de Verificação de Poderes, pela qual Pinheiro Machado decidia quem era cooptado.

A Revolução de 1930 veio sem voto. Em 1932, Getúlio escolheu seu antigo adversário, Assis Brasil, para fazer o primeiro Código Eleitoral. Foi um grande passo, mas lançou o voto proporcional uninominal, reinvindicação que fazia há décadas e a cuja longa sobrevivência devemos o problema da proliferação de partidos.

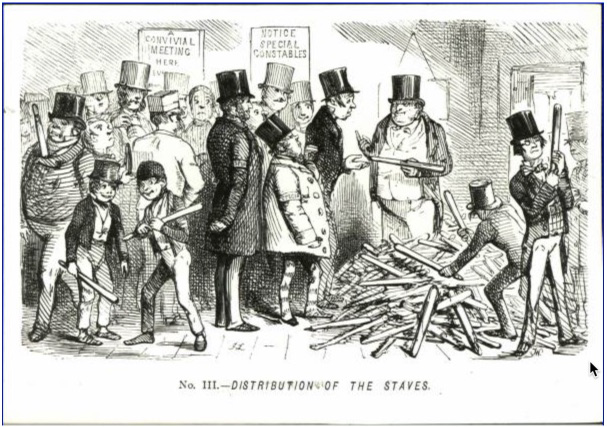

Desde o Império, se necessário, numa regra não escrita, baixava-se o cacete, maneira poderosa de decidir quem tinha mais votos, pois o número dos dispostos a ter o lombo quebrado sempre tendeu a ser menor que o dos que procuravam preservá-lo.

Eu fui fiscal eleitoral numa seção do interior. A noite da véspera da eleição passou entre copos emborcados e tiro para o alto. Às duas da manhã me acordaram para ir com um grupo ao juiz. Este surgiu pálido e em pânico. O líder do grupo, com dois revólveres à cinta, perguntou: — “O senhor está com nós ou contra nós?” O juiz, trêmulo: — “’Tou com nós!” Dias depois a apuração deu empate.

Nossa democracia tem que superar o impasse do sistema partidário: é necessário que os partidos tenham propostas e que estas resultem de processo democrático interno. Infelizmente o que temos é um conjunto de partidos disputando não os centavos, mas os milhões dados pelo Tesouro e sem qualquer vislumbre de uma ideia que não seja a do poder pelo poder.

Mas do lado do voto as leis eleitorais avançaram. Eu mesmo, ainda deputado, apresentei projeto para tornar oficial o alistamento eleitoral, um dos graves problemas. A informatização da Justiça Eleitoral — durante meu governo o TSE implantou o cadastro eleitoral informatizado — e sobretudo a introdução da urna eletrônica, em 1996, foram os passos decisivos para acabar com as fraudes. Desde então as eleições brasileiras se realizam com a segurança de que o voto corresponde exatamente à vontade do eleitor.

Nossa democracia se consolidou e para isso foi muito importante a urna eletrônica.

Só há Potência Cultural

Dividi minha vida entre a literatura, minha vocação, e a política, meu destino. Num ponto, entretanto, esses dois eixos se uniram para formar o que foi minha causa parlamentar e política: a defesa da cultura.

A cultura é o grande centro definidor de um país, de um povo. É sua identidade, com retrato, impressão digital e até DNA. Por isso nada é mais importante que a defender. Mas ela tem tantos inimigos! Um traço da visão míope dos economistas — que dirigem os governos como representantes do abstrato “mercado” que tem orientado a vida pública nesse tempo de domínio devastador do capitalismo — é desprezá-la como se fosse insignificante, secundária, ineficaz, desnecessária.

É um grave erro. Não há no mundo exemplo de grande potência econômica que não seja também potência cultural. Como dizia Galbraith — um economista do bem —, a sociedade industrial gera valores materiais, não valores espirituais. É dirigida no sentido dos bens materiais, jamais dos bens de natureza cultural. É tarefa, portanto, do Estado inserir a cultura na política pública.

A grande dificuldade é como fazer isso sem interferir no processo criativo. A abordagem mais praticada no mundo é a do incentivo econômico.

Logo que cheguei ao Senado, há 50 anos, eu apresentei o primeiro projeto de incentivos fiscais para a cultura. O reapresentei quatro vezes, a última vez em 14 de março de 1985, quando deixei o Senado para assumir a Vice-Presidência da República. Pude então criar o Ministério da Cultura e ver a lei de incentivos fiscais aprovada. Virou a Lei Sarney. Foi um grande sucesso, com grande resultado em todos os campos culturais.

Pouco tempo depois que deixei o governo, no entanto, foi extinto o Ministério da Cultura e a Lei Sarney foi revogada. Logo depois foi reeditada, promovida, sob o nome de Lei Rouanet, como uma novidade. Havia, realmente, uma diferença entre as duas leis: enquanto na Lei Sarney o governo só examinava o aspecto fiscal, deixando total liberdade à criação, na nova lei introduziu-se um braço de dirigismo político, que as últimas regulamentações acentuaram enormemente.

Infelizmente o Brasil não tem a visão nacional de que a cultura tem que ser tratada como prioridade. Esse é um erro fundamental. A cultura — em sentido largo, compreendendo as tarefas do espírito humano, não só criação literária e artística, mas ciência, pesquisa, tecnologia, patrimônio, e não só as ditas eruditas, mas também os saberes populares — é o caminho do futuro.

Como Presidente da República, vi o quanto a cultura era colocada em segundo lugar. Eu disse que, a partir daquele momento, não se cortava um vintém do que fosse necessário para a cultura. Ao contrário, nós teríamos que investir no setor cultural.

Já antes de assumir o governo lutara muito para que não houvesse a evasão de cérebros, ampliando enormemente as bolsas para cientistas e pesquisadores. Também ciência e tecnologia são partes essenciais da cultura; sem elas o destino é sombrio.

De volta ao Senado, continuei a defender a cultura. Criei a Lei da Política Nacional do Livro. Há 17 anos apresentei anteprojeto do Fundo Nacional Pró-Leitura, que infelizmente ainda está tramitando na Câmara dos Deputados, e que será um dia outro grande passo no desenvolvimento da cultura, da educação, da formação do brasileiro. A difusão do livro e da leitura é muito mais que simples programa de bonificação social. Na velha definição de Dostoievski, a arte é mais necessária que o pão. O acesso ao livro é o instrumento que leva a cada pessoa a capacidade de participar plenamente da sociedade.

Manifestei um desejo quando, há tantos anos, sancionei a lei de incentivos à cultura: “Que aqui se respire sempre liberdade e criação; e que a arte e a cultura, a beleza e a inteligência, respeitando integralmente o que somos e o que fomos, abram as portas para os amanhãs de nossa terra!”

A Casa, o Bem de Família

Ao longo da História da Humanidade a casa — o espaço pessoal de uma família, fosse de pedra ou de couro, fixo ou móvel — sempre teve um caráter de refúgio, desde para o visitante, acolhido com o que se tinha de melhor, até à garantia de sua inviolabilidade. A Constituição acolheu esse princípio, estabelecendo que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador”.

O que me levou a fazer política foi a ideia de que a sociedade só se sustenta — o Estado só é viável — se houver justiça social. Para isso eu sabia que tinha que conhecer a vida das pessoas mais humildes; e, graças a Deus, nunca me afastei delas. Testemunhei pessoalmente os seus problemas, desde a falta de trabalho para ter o pão de cada dia, até o problema de como sobreviver sem ele, o pão nosso — e é como um golpe no peito que ouço que 33 milhões de brasileiros estão passando fome.

Vi assim como era importante para os que tinham uma casa, muitas vezes minúscula, a segurança de ali poderem viver, se refugiar, se reunir, ser feliz ou sofrer junto aos seus. E a tragédia que era quando a perdiam, muitas vezes postos fora por dívidas reais ou presumidas.

Então, quando Presidente da República, instituí a regra da impenhorabilidade da casa própria, da residência da família. Acrescentei ainda como impenhoráveis salários, bens de trabalho e as pequenas propriedades autossustentáveis — uma lembrança dos Homestead Acts, que Lincoln e outros líderes americanos fizeram a partir de 1841, que subsistem hoje como um modo de vida em cumplicidade com a natureza.

Perdi a conta do número de vezes que alguém me agradeceu por ter evitado assim que perdesse seu bem de família. Tendo me mantido na política ainda por muitos anos, tive ocasião de defender o princípio com as armas da ação parlamentar, levantando a voz para evitar qualquer tentativa de regredirmos ao capitalismo selvagem.

Foi com enorme surpresa, por isso, que vi a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou, silenciosamente e de maneira inacreditável, projeto de lei — o PL 4188/21 — criando um “marco legal de garantia de empréstimos”, isto é, protegendo os que têm dinheiro para emprestar em detrimento dos que precisam do dinheiro para viver. Faltou aos deputados a sensibilidade de imaginar as repercussões para os mais pobres, sobretudo num momento tão difícil para nosso País.

Para tomar a casa das pessoas, o governo propôs que sejam criadas umas tais de “IGGs”, instituições gestoras de garantias, aumentando o difícil caminho para se chegar aos empréstimos sob o pretexto de dar maior segurança aos credores. A notícia da Agência Câmara descreve singelamente uma coisa tão feia: “Quanto ao único imóvel da família, o texto aprovado muda a lei sobre a impenhorabilidade de imóvel (Lei 8.009/90) para permitir essa penhora em qualquer situação na qual o imóvel foi dado como garantia real, independentemente da obrigação garantida ou da destinação dos recursos obtidos, mesmo quando a dívida for de terceiro (um pai garantindo uma dívida do filho com o único imóvel que possui).”

Debatendo uma dessas tentativas de acabar com a impenhorabilidade da casa própria, há alguns anos, lembrei o Sermão dos Peixes, feito pelo Padre Vieira. Ele diz aos peixes que eles têm um grande defeito, que é os peixes grandes comerem os pequenos. Se os pequenos comessem os grandes, bastava um grande para alimentar muitos pequenos. Mas, como o grande come os pequenos, milhares e milhares de pequenos são devorados pelos grandes.

Assim seria com essa lei, se fosse aprovada: com ela se beneficiariam os que penhoram casas, aqueles peixes grandes que comem os peixes pequenos. Tendo sido senador por 40 anos, apelo ao Senado que examine a gravidade do assunto, com confiança de que jamais deixará passar esse projeto, tão prejudicial ao nosso povo.

Tancredo Neves: A Maldade

Fernando Lyra era grande amigo de Tancredo Neves, que gostava muito dele, por ter um jeito aberto, simpático, corajoso e por ser bom amigo. Todos sabiam que o Fernando Lyra seria ministro do novo governo. Julgava-se até que ele seria o Chefe da Casa Civil.

Tancredo, com sua grande habilidade, estava montando o Ministério. Queria colocar Freitas Nobre. Teve dificuldade de encaixá-lo. Affonso Camargo dizia que não queria o Ministério do Transporte. Escolha fácil foi a do Carlos Sant’Anna: homem de caráter extraordinário, muito correto e leal a Tancredo, além de muito competente. Foi Ministro da Saúde.

Fernando Lyra, vendo que seu nome não era citado, o Ministério todo composto, entrou no Riacho Fundo, encontrou Tancredo e contou-lhe: “Tancredo, aí na porta há uns vinte jornalistas. Quando entrei, perguntaram-me para que ministério eu seria indicado. Como vi que você já tinha convidado gente para todos os Ministérios e só estava livre o Ministério da Justiça, disse-lhes: ‘Eu vou ser Ministro da Justiça.’”

Essa história me foi contada pelo próprio Tancredo. A ela não dei muita fé porque sabia que o Tancredo queria apenas justificar a escolha do Fernando Lyra para o Ministério da Justiça, onde, afinal, foi um excelente ministro e fez um bom trabalho na retirada de toda a legislação autoritária.

Foi assim que o Fernando Lyra se transformou num grande jurista. Tinha ao seu lado dois professores excepcionais: José Paulo Cavalcanti, grande intelectual, e Evandro Lins e Silva, notável jurista. Boa academia!

Em março de 1985, quando Tancredo estava hospitalizado, e nós vivíamos os primeiros dias da sua tragédia, eu, Vice-Presidente que tinha assumido o Governo, me encontrava hospedado no Palácio do Jaburu.

Numa madrugada, lá pelas duas horas da manhã, fui despertado porque chegara o Fernando Lyra com uma comunicação urgente. Fernando era homem muito inteligente, espirituoso, capaz, bom articulador, cuja convivência no Governo estreitou entre nós uma boa amizade. Se não estou enganado, estava acompanhado de Cristovam Buarque, depois Governador do Distrito Federal e senador, pernambucano, como o Ministro, e muito ligado a ele.

Levantei-me, vesti-me e fui atender, preocupado, o Fernando Lyra, que me disse o seguinte: “Trago-lhe uma notícia muito boa: a Polícia Federal recebeu a informação, devidamente apurada, de que Tancredo está sendo vítima de um feitiço. Fomos, eu e o diretor da Polícia Federal, a um sítio do Riacho Fundo, acompanhados de alguns agentes e do curandeiro que tinha sido apontado como o autor dessa magia negra.”

Fiquei aliviado e, ao mesmo tempo, atônito.

Fernando Lyra continuou: “Presidente Sarney, a Polícia, acompanhada desse pai de santo, começou a fazer buscas onde ele dizia estar enterrada a oferenda, o despacho, e conseguiram desenterrar uma boneca de pano, toda cheia de alfinetes. Ele a entregou à Polícia. Ficamos aliviados, porque desfizemos o feitiço que fora feito e, agora, o nosso Presidente vai melhorar.”

Eu não ri porque a conversa era grave. Aceitei, muito contrito, a notícia do Fernando e, perplexo com a sua fé nos poderes mágicos do feitiço, comentei: “Veja como são as coisas: você prestou um grande serviço ao País descobrindo essa maldade. Agora precisamos saber quem mandou fazê-la.”

Conversamos por mais algum tempo naquela madrugada fria, despedimo-nos e voltei para o meu quarto, lembrando um provérbio que meu avô trouxe do Nordeste, que dizia:

“Três coisas nesse mundo ninguém pode contar: as estrelas no Céu, pau torto e gente besta.”

O que não era o caso do Fernando Lyra. Era a sua amizade por Tancredo que o fazia acreditar em tudo que lhe trouxesse esperança.

Tancredo Neves: O Segredo

Fez parte das articulações para conter as resistências, na área militar, à candidatura de Tancredo Neves, um encontro dele com o então Ministro do Exército, General Walter Pires.

Ficou encarregado de fazer esse contato e articular a reunião o Secretário da Receita Federal, Francisco Dornelles — depois ministro, senador, governador —, que tinha boas relações com o general. Foi tudo organizado em sigilo absoluto, de forma que ninguém jamais soubesse desse encontro, que não teria boa repercussão em nossas hostes.

Feito o agendamento, Tancredo foi visitar o General Walter Pires em sua residência. Quando desceu do apartamento do general, Tancredo viu que um número considerável de jornalistas o aguardava embaixo do prédio, indicando que haviam descoberto aquele encontro e até a hora da visita de Tancredo.

Ao sair do elevador, um jornalista perguntou a Tancredo: “Dr. Tancredo, como foi a conversa com o General Walter Pires?”

Tancredo respondeu-lhe, sem vacilar: “Ele mora aqui?”

Dito isso foi saindo, e todo mundo começou a gargalhar e louvar a agilidade mental do nosso candidato.

Tancredo Neves contou essa história na casa do Ulysses, em minha presença e na de Zé Aparecido, Aluízio Alves, Renato Archer e Dona Mora. Quando ele acabou de contar a façanha, Dona Mora argumentou: “Mas, Dr. Tancredo? Se o Aluízio e o Aparecido sabiam dessa visita, o senhor achava que a imprensa também não iria saber? Lembre-se da lei do Golbery: ‘Segredo só não conta quem não sabe!’”

Em outro dia, Tancredo, numa tarde em sua casa, com Thales Ramalho, Affonso Camargo e Aecinho, perguntou: “Vocês, que são muito sabidos, digam: quem será o meu Chefe da Casa Civil?”

Thales Ramalho respondeu-lhe: “José Hugo Castelo Branco.”

Aí Tancredo exclamou: “Antônia me traiu!”

E Thales explicou: “Não, Tancredo, quem, como eu, o conhece sabe que deve ser escolhido um homem habilidoso, que também o conheça e a Minas Gerais, que tenha boas relações com sua família, além de ser do seu jeito. Já que somos os sabidos, a minha sabedoria me diz que vai ser o Zé Hugo. Não culpe a Antônia disso não.”

Por outro lado, o Affonso Camargo, que tinha tido uma atuação proeminente em favor de Tancredo dentro do PMDB, também desejava ser o Chefe da Casa Civil. Desconfiando de que o Tancredo já o tinha escolhido para Ministro dos Transportes e querendo reverter a situação, disse a Tancredo: “Tancredo, eu só não quero o Ministério dos Transportes.”

Achava que, com isso, levaria Tancredo a escolhê-lo para a Casa Civil. Mas Tancredo disse-lhe: “Não, tenho uma missão especial nessa área de transporte e só tem um homem capaz de assumir essa responsabilidade: você! Você será o Ministro dos Transportes.”

O Affonso Camargo ficou meio murcho, mas sentiu que Tancredo já tinha feito o que planejara: escolhera o Zé Hugo para a Casa Civil.

Havia também uma grande pressão para o Ministério do Interior. O pessoal do Nordeste, comandado pelo grupo pernambucano, queria indicar o ministro. Mas havia uma reação do Ulysses e de grande parte do Grupo Autêntico do PMDB.

Quando a confusão se estabeleceu e Ulysses levou a Tancredo o nível da divergência, Tancredo respondeu-lhe: “Ulysses, enquanto vocês discutem, eu ponho o Ronaldo Costa Couto lá… até vocês se entenderem.”

Tancredo Neves: Os Desejos

Tancredo contou-me que, no Governo de Raul Soares —Presidente (governador) de Minas Gerais de 1922 a 1924 —, em Minas, ainda havia no Palácio da Liberdade um corredor por onde entrava o Presidente do Estado toda manhã. Em bancos laterais desse corredor ficavam os pedintes, e ali o Presidente fazia o seu primeiro despacho: uns pediam passagem, outros, emprego etc. Entre aquelas pessoas, havia uma senhora que nunca lhe pedira nada, mas todo dia ali se sentava. Até que, passadas umas duas semanas depois que assumira, Raul Soares perguntou-lhe:

— E a senhora, todo dia sentadinha… O que deseja?

Ela perguntou ao Presidente:

— Já voltaram a fornecer as passagens para o noturno do Rio de Janeiro?

Todo governo começava com um corte de despesas, a primeira delas era a doação de passagens. Passada a propaganda da eleição, voltava tudo a ser como dantes no quartel de Abrantes.

Em 1955, quando era deputado federal, Tancredo Neves foi encarregado por Juscelino de explicar ao Dagoberto Sales — que já tinha sido convidado por ele para Ministro da Agricultura — que ele teria de nomear para esse cargo o então Governador do Maranhão, Eugênio Barros, com quem combinara a eleição do Chateaubriand a senador pelo Estado, para, com isso, receber o apoio dos Diários Associados. Juscelino recompensaria o Maranhão nomeando Ministro da Agricultura o Eugênio Barros, em vez do Dagoberto Sales.

Passada a eleição, Tancredo evitava encontrar-se com ele: quando ia à Câmara desviava do deputado sempre que o encontrava, com vergonha da missão que lhe tinha sido confiada por Juscelino.

Um dia não teve jeito: ia subindo a escada atrás da mesa, no plenário da Câmara, que levava à Primeira-Secretaria, e Dagoberto ia descendo. Tancredo saudou-o:

— Ô Dagoberto! Que saudade! Como vai você?

— Vou como noiva em noite de lua de mel!

E o melhor da história: Eugênio Barros também não foi nomeado Ministro da Agricultura, cargo que terminou nas mãos de Ernesto Dornelles, primo de Getúlio, que acabara de encerrar seu mandato de Governador do Rio Grande do Sul, por outro desses arranjos feitos nas campanhas eleitorais.

Eugênio Barros foi mais discreto: perguntado por que não fora nomeado Ministro da Agricultura, como tinha sido noticiado, respondeu:

— Porque não fui convidado!

Na organização do Ministério, em 1985, Ulysses levou a Tancredo o protesto geral do PMDB pela escolha do Antônio Carlos Magalhães para Ministro das Comunicações.

Disse-lhe Ulysses que não tinha condições de segurar o Partido, que eles tinham como candidato Freitas Nobre ou Severo Gomes. Todos estavam revoltados com a escolha do ACM.

Então, Ulysses avisou a Tancredo:

— Você vai ser obrigado a enfrentar uma briga muito grande com o Partido, com os candidatos, com as lideranças por causa disso. Pense bem, Tancredo, arrume um lugar de embaixador para o Antônio Carlos.

Tancredo bateu na perna do Ulysses e disse-lhe:

— Olhe, Ulysses, eu brigo com o Papa, brigo com o Partido todo, brigo com as lideranças, brigo até com você: eu só não brigo com o Dr. Roberto Marinho, que nada me pediu e merece minha atenção!

A Furna da Marruá

Bobbio dizia que a velhice era muito boa e cheia de encantos, o maior deles o gosto de matar saudades. Mas eu acho que o divertimento maior da velhice é o espaço de contar histórias, bom para encher e passar o tempo.

As operações do Ministério Público e da Polícia Federal, seguindo o costume das operações militares, têm sido férteis em criar cognomes e às vezes até os símbolos gregos e latinos são usados para denominar o trabalho. Assim é que encontraram o nome de Furna da Onça, que poucos sabem o que era e ninguém, hoje, se lembra de onde vem. Simplesmente era um nome muito conhecido do Rio dos anos 50, dado a um conjunto de duas salinhas no fundo do plenário do Palácio Tiradentes, então sede da Câmara dos Deputados, único lugar que existia, no meu tempo de deputado federal no Rio de Janeiro, para apoio dos parlamentares.

Essa denominação logo se popularizou graças à coluna Rondó, de curiosidades, mantida no Jornal do Brasil pelo grande jornalista Hermano Alves, que por alguns anos perambulou como exilado em vários países e só voltou ao Brasil em 1984; acabou morrendo em Lisboa. Muitas vezes fui seu informante e colaborador; eu contei ao Hermano a denominação das salinhas da Câmara, e ele começou a falar delas como se fossem o lugar dos conchavos políticos, por discretos e longe da imprensa.

Essas duas salinhas passaram a ter uma só denominação, passando do plural para o singular: Furna da Onça. Não sei com exatidão quem pôs esse nome. Sem certeza, acredito que a autoria esteja entre o Último de Carvalho, que gostava de brincadeiras desse tipo, e o Carvalho Sobrinho, que fazia quadrinhas, algumas célebres, que não repito para não lembrar a memória e a personalidade de muitos companheiros daquele tempo, final dos anos 50. O primeiro deputado por Minas Gerais e o segundo por São Paulo.

Uma das salas tinha somente uma funcionária, muito feia, que datilografava telegramas para nós. Do outro lado, uma moça bonita, alvo da investida de muitos parlamentares, muito assediada. A primeira, alvo de chacotas, foi logo apelidada de Onça, dando nome à sala de Furna da Onça.

Agora a Furna da Onça está consagrada pela Polícia Federal. A Onça da Câmara, vítima da feiura, ficou eternizada.

Talvez, se fosse hoje, quando a novela Pantanal ocupa a noite das famílias brasileiras, e Alanis Guillen — com seu notável desempenho — fosse funcionária da Assembleia do Rio de Janeiro, as salinhas da Câmara seriam Furna de Juma Marruá, e os deputados faltariam às sessões para ver o momento em que ela se transforma em onça e, em vez de processos apurando as mortes da novela e os processos políticos, teríamos milhares de denúncias de assédio sexual. E a onça solta no plenário da Câmara ia atacar muita gente.

E aí a Polícia Federal, em vez de Operação Furna da Onça, teria de chamá-la de Operação Marruá.

Rua México, 3

A UDN foi o grande partido do Brasil. Seus quadros constituíam a elite nacional, juntando conservadores com a esquerda democrática, como os dois irmãos que traziam incorporados em sua biografia a luta e o exílio curtidos na oposição a Getúlio Vargas: Otávio Mangabeira e João Mangabeira, brilhantes e combativos.

Organizados em partido depois da queda do Getúlio, tinham por hábito reunir-se toda quarta-feira em sua sede, na Rua México, 3, onde as diversas alas e divergências cruzavam espadas.

Quando eu cheguei ao Rio, em 1955, um ano após o suicídio de Vargas, graças a Odylo Costa, filho — a mão generosa que me acolheu e tinha, como secretário do Brigadeiro Eduardo Gomes, entrada no sínodo —, eu, coroinha, passei a conhecer, deslumbrado, as figuras que eram da minha devoção. Na casa de Odylo, na Rua Áurea, reuniam-se os cardeais Carlos Lacerda, Milton Campos, Magalhães Pinto, Osório Borba, Afonso Arinos, misturados com intelectuais como Manuel Bandeira, Peregrino Júnior, Eneida, Pedro Nava, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, o meu conterrâneo e amigo Josué Montello e tantos e tantos outros.

Mas da Rua México até a Rua Áurea do Odylo eu me afastei do assunto — as discussões da UDN, nas quais a política fervia. Por obra e graça da habilidade do então presidente Magalhães Pinto, o partido era conduzido em duas alas muito definidas: a radical de Carlos Lacerda e a macia dos mineiros. A primeira, intransigente e violenta contra Juscelino, e a outra contemporizadora, mesmo acusada de colaboracionista. Lacerda toda quarta fazia denúncias violentas do governo e pedia que o partido se pronunciasse. Magalhães usava a técnica de contornar, dizendo: “A denúncia é grave. Designo uma comissão composta pelo deputado Carlos Lacerda, como presidente, Mário Martins — grande batalhador —, (…) com o prazo de 90 dias para analisar a denúncia e conduzir a posição udenista”; e assim abafava todas as acusações. Lacerda não aceitava e agredia o Magalhães. A discussão era árdua e rica. Nela tomavam parte Aluísio Alves, Virgílio Távora, Seixas Dória… A imprensa repercutia e alimentava o noticiário da semana.

De dois episódios me lembro bem, entre os muitos que presenciei. Seixas Dória, brilhante, idealista e baixinho, fora convidado por Leandro Maciel, velho chefe político, grande e alto, ambos candidatos a governador, a fazer uma campanha “alta”. Seixas retrucou: “Nada de campanha alta, quero baixa e digna.” Invocava seu tamanho para estabelecer a regra.

A UDN indicou Leandro Maciel como candidato a vice-presidente na chapa de Jânio Quadros, que logo implicou com ele e quis substituí-lo. Não se sabia qual a motivação que a UDN teria para retirá-lo da chapa. Discussão vai e vem e Virgílio Távora encerrou: “A questão é esta: ninguém ajuda; nosso candidato não tem dinheiro nem para pagar o hotel.”

E foi assim que foi aberta a vaga para Milton Campos!

Severo Gomes

Severo Gomes e Henriqueta, sua mulher, pessoa de caráter e coragem, acompanhavam Ulysses e Dona Mora no trágico voo de helicóptero em que desapareceram ao largo de Angra dos Reis.

Joaquim Nabuco, ao escrever esse livro extraordinário que é Um Estadista do Império, nos dá uma lição que jamais aprenderemos: fazer perfis, colocar em poucas linhas um retrato dos homens.

É quase impossível fazer sequer um desenho de Severo Gomes. Dizer que foi um patriota é pouco. Em Severo Gomes a ação política estava indissoluvelmente ligada à sua personalidade. Como político, não era o articulador clássico, mas um organizador da articulação. Era dotado de grande cultura, apoiada numa memória fantástica e num saber enciclopédico. Tinha o gosto da vida, uma alegria de saber sorrir, um riso entre a malícia e a vivacidade intelectual.

Mas eu vi Severo e Henriqueta sofridos olhando murcharem as flores da vida. Pedro, amigo e colega dos meus meninos, o filho único, tragicamente foi levado pelas mãos da morte.

Gostava de reunir amigos. Recebia sem requintes, mas era um grande anfitrião. Lembro-me de um fim de semana em São José dos Campos. Entre os convidados o general comandante da Brigada de Campinas. Octávio Frias, ali presente, apertou o homem. Fez duras críticas ao regime. O general tentou reagir. Frias não recuou e investiu forte, de alabarda à mão. O clima ficou pesado. Severo não vacilou: tocou a ordem de servir uma leitoa, assada por um especialista contratado em Minas. E confidenciou: “Vamos sair juntos com o general, porque assim escaparemos à ordem de prisão que ele vai fazer quando chegar ao quartel. Esta casa é o centro de subversão do Vale do Paraíba…”

Grande “causeur”, sua prosa era viva e rica. Cheia de referências eruditas, sem desprezar o pitoresco, a ironia, a farpa e o brilho das citações históricas.

No meu sítio do Pericumã, num domingo, deu-me um conselho que não pude esquecer. “Toda fazenda dá prejuízo. Mas o prejuízo que dá maior satisfação ao dono é um casal de jumentos, para mostrar aos visitantes. Visita adora jumento.” Comprei os jumentos e uma briga com Marly. Os bichos comiam as plantas cultivadas com trabalho e carinho por suas mãos. Mas era uma festa! Com direito a cenas de vigor e relinchos de glória.

A conversa saiu para equitação. Falei dos andares do Maranhão. O “dois cortado”, o “esquipar”, o “mão quebrada”. Severo humilhou me. Disse-me que o cavalo, segundo a mitologia, chegara à Grécia pelo mar. “Veja os centauros.” Tácito, Virgílio e Horácio escreveram muito sobre cavalos. Que os estribos e arreios tinham sido descobertos no século 4. Falou do montar do duque de Alba e de outro de que não me recordo. Depois, sem ponto nem vírgula, saiu fluente para Kant, Hegel, Rousseau, Hume e Locke, que tratava com intimidade. E da filosofia saiu para sementes, mulheres, revoluções, economia, religião e tudo que lhe dava na telha. Não parava. Sabia tudo.

Quando Severo Gomes era ministro da Indústria e Comércio, recebeu relatório de um grande laboratório internacional, destinado a seus acionistas, justificando os lucros baixos naquele ano:

“O inverno foi muito fraco e, com o tempo bom, não tivemos a incidência de pneumonia nem complicações respiratórias. Os casos de gripe foram muito aquém de nossas previsões, e os gastos com anúncios sobre nossos produtos, excessivos.”

“Assim, pedimos a compreensão dos nossos acionistas para os baixos lucros, que não foram decorrentes da falta de esforço de nossos executivos.”

E o relatório continuava:

“Contudo, as perspectivas de melhoria são excelentes. Todas as previsões meteorológicas indicam que o próximo inverno vai ser rigoroso, com novos vírus gripais, não sendo descartada a hipótese de incidência de epidemias.”

“Assim, o volume de consumo dos nossos medicamentos vai ser muito grande e explosivo, compensando o fraco desempenho deste ano.”

“Isto é o capitalismo”, dizia Severo para fechar a prosa.

Mazzilli, o Presidente

ORanieri Mazzilli, deputado pelo PSD de São Paulo, foi, durante muitos anos, presidente da Câmara. Tinha um aspecto de lutador de boxe ou barítono, com uma envergadura muito grande, e falava com certo ar de autoridade, o que lhe dava o respeito dos seus colegas e, ao mesmo tempo, condições para dirigir os trabalhos com muita competência.

Quando veio a Revolução de 64, o Presidente Castello pediu-lhe, e à sua Bancada na Câmara, que apoiassem o nome do Deputado Bilac Pinto para substituí-lo, uma vez que já ocupava o cargo há sete anos e estava pleiteando a reeleição.

Mazzilli, muito querido e prestigiado na Casa, manteve a sua candidatura, certo da vitória. Perdeu por larga margem de votos — 167 contra 200 de Bilac.

Quando fui falar com ele para cumprimentá-lo e lamentar sua derrota, embora nele não tivesse votado, porque pertencia à Bancada da UDN e era amicíssimo do Bilac Pinto, ele me disse:

— Sarney, eu tinha a promessa de 250 votos e, por isso, disputei a eleição. Apurada a urna, perdi por 33 votos. O pior é que tive somente 167 votos, mas recebi a solidariedade dos 250 deputados! E não tenho como distinguir quem me traiu: todos com a mesma cara!

Em sua última viagem como presidente da República, Juscelino Kubistchek foi a Portugal com uma grande comitiva para uma solenidade como nos velhos tempos, em que os chefes de Estado, em visitas oficiais, viajavam em seus melhores vasos de guerra, comboiados por uma esquadra de navios. Ao chegar a Lisboa, para onde viajou de avião, embarcou no cruzador brasileiro Barroso e foi recebido num grande desfile, que saiu da margem do Tejo.

O Presidente Kubitschek passou cinco dias em Portugal, onde foi alvo de grandes homenagens e fez discursos de amor à santa terrinha lusitana.

Como Jango o acompanhou, seguindo para Genebra, em missão oficial, Juscelino entregou o governo a Ranieri Mazzilli.

Zezinho Bonifácio contava que, no primeiro dia, Mazzilli foi a Caconde, em São Paulo, sua terra natal. Lá desfilou em carro aberto, de faixa presidencial no peito, o povo todo da região saudando e gritando: “Presidente! Presidente! Nosso filho presidente!”

No segundo dia, o Mazzilli foi à cidade de São Paulo, onde dormiu no Palácio dos Campos Elísios: concedeu audiências e recebeu a poderosa Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, e mais outras entidades representativas da potência paulista.

No terceiro dia, viajou ao Rio de Janeiro. Hospedou-se no Palácio das Laranjeiras, reservado à Presidência da República, e deu um banquete para o qual convidou toda a sociedade carioca. Visitou duas ou três obras que estavam sendo construídas no Rio de Janeiro.

No quarto dia, voou para Brasília e ali recebeu — ele, vestido de fraque, com luvas de couro —, em várias solenidades no Palácio do Planalto, as autoridades: primeiro, os cumprimentos do corpo diplomático; depois, os deputados federais e, por último, os senadores e os ministros do Supremo Tribunal Federal.

No quinto dia — dizia o Zezinho Bonifácio —, Mazzilli fez uma proclamação agradecendo a lealdade do povo brasileiro a ele durante seu período de Governo e relatando seus feitos: a inflação não tinha subido; a dívida externa, também não. Agradeceu a lealdade das Forças Armadas, do Congresso Nacional e foi dormir no Palácio da Alvorada.

O Juscelino tinha uma lancha chamada Gilda, em que levava os visitantes para ver o lago Paranoá, principalmente à noite, quando havia luar, e oferecia jantares a bordo. Algumas vezes, a maldade nossa, da UDN, dizia que essas festas não eram tão puras e protocolares como se falavam: o que havia de mais belo, nas festas nessa lancha Gilda, eram as modelos do concurso de Miss Brasil, que ele homenageava dessa maneira.

Finalizava o Zezinho Bonifácio: “O Mazzilli fez tudo o que o Juscelino fazia. Calcule que, por último, queria até levar as misses em um passeio na lancha Gilda para conhecer o Lago Paranoá.”.