José Sarney

Agosto Desgosto

Tenho a fama de ser supersticioso, e sou, mas não sei se mais do que a maioria das pessoas. Não tenho simpatia pelo mês de agosto. Agosto rima com desgosto. O nome vem do jovem Caio Otávio, já Gaius Julius Caesar Octavianus ao ser adotado pelo tio, depois Imperator Caesar, ao derrotar os assassinos, e Imperador César Augusto, ao aceitar modestamente a condição de fundador do Império e de filho do deus Julius. Dado ao oitavo mês do calendário romano, Sextilis, que já fora o sexto, acabou sendo um mês diferente.

É o mês em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora, que vai ao encontro de seu Filho no Céu, e da morte também de Santa Clara, São Domingos, São Bernardo e Santo Agostinho, santos grandes. Mas para Portugal foi um mês fatídico desde o desaparecimento, em Alcácer Quibir, do rei menino D. Sebastião I, mal saído dos seus 21 anos, no desejo de se igualar aos avós D. João III e Carlos V, um seu sucessor como rei de Portugal, outro rei de Espanha e imperador do Sacro-Império: ele se tornou sonho, o Encoberto, o Desejado. Outro desastre de agosto foi o assassinato de Henrique III por Jacques Clément pouco tempo depois que, para reunificar a França dividida pelas guerras de religião, fizera assassinar os poderosos Guise. Sem ser política, mas quase real, foi a morte de Lady Di, em estranho desastre do Rolls-Royce do namorado milionário.

Para a política brasileira o mês também não é bom. Tivemos as mortes de Getúlio Vargas, com o tiro no peito que matou a UDN, de Juscelino Kubitschek, também ele num desastre de automóvel, esse estranho e suspeito, e de Eduardo Campos, na queda do jatinho em que fazia campanha para Presidente. O Jânio Quadros, que tinha a mania da renúncia, renunciou num 25 de agosto, deixando o Brasil na urucubaca que nos levou aos anos de chumbo e a tantas dificuldades.

Pessoalmente é um mês marcado pela perda de grandes e queridos amigos. O primeiro e maior Odylo Costa, filho, o extraordinário poeta, que me abriu tantos caminhos e cuja presença me acompanha vida afora, imagem de bondade e de coragem. Pouco tempo depois foi Glauber Rocha, ainda mais moço, passando como um furacão que construía, em vez de destruir. Alceu Amoroso Lima, Doutor Alceu no título respeitoso que todos na Academia Brasileira de Letras dávamos à figura veneranda que ainda mantinha a mocidade com que levara nos ombros Graça Aranha, que desancara com a nossa Casa, fez uma enorme falta. Bem depois foi a vez de Jorge Amado, outro cuja vida foi uma lição de inteligência e sabedoria.

Nada foi tão horrível quanto os crimes da destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki, monstruosidade que nenhuma racionalização me fará aceitar.

Desgosto de agosto, portanto. Mas confesso que marrom, pinguim de geladeira, bicho empalhado, tecido de quadradinho, jangada de osso, dente de elefante, folhinha de mulher nua e escada sem corrimão não têm minha simpatia.

Tenho que me precaver, pois, quando tinha seis anos, ouvi minha avó gritar: “Botaram mau-olhado no José!” Senti logo o queixo caído, moleza e dentro dos olhos aquele frio dos olhos excomungados. Uma coisa terrível. Minha mãe mandou buscar a tia Tomásia, benzedeira de fama, que não vacilou: “É carga grande.” E pegou um olho verde de pião roxo, planta que espanta qualquer desgraça. Nunca mais deixei de ter uma no quintal.

A Tomásia molhou o galinho num pires de água e começou a benzer meu corpo: “Sai, malefício, do corpo desse menino, que Deus me deu poderes de expulsar maus-olhados e olhos excomungados. Vai para as profundezas do Inferno que essa criança pertence a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.” Foi tiro e queda. Mas recomendou: “Dona Kiola, tenha cuidado com seu filho, pois ele é fraco para inveja e coisa feita.” Conselho para o resto da vida.

A invasão dos bárbaros

Nos países desenvolvidos, há uma neurose nova: a invasão dos bárbaros. Não é mais aquele temor que no passado acometia as cidades-Estado, a confrontação dos impérios com as hordas desconhecidas que avançavam para o saque e a destruição. Não são os hunos nem os turcos nem os mongóis: são os emigrantes, fugitivos da miséria, desejosos de melhor futuro, que se esgueiram pelos aeroportos, se escondem nas estradas, atravessam, sorrateiros, rios e cercas de arame farpado, enfrentam polícias, leis de restrição à imigração e, obtendo sucesso em sua aventura, começam a outra, a da sobrevivência, enchendo as ruas como pedintes, vendendo quinquilharias e ilusões, correndo do cassetete dos vigilantes, segregados e vilipendiados pelos nacionais.

A Europa está ferida por essa nova face das migrações humanas. Vem gente de todos os lados, dos antigos países da Cortina de Ferro, da África sofrida e enferma, das antigas colônias da Ásia e da América. O que fazer? O mundo ficou pequeno, e aspirar a uma ascensão social está apenas numa passagem e na coragem de abandonar as próprias raízes. Deixam famílias, amigos, pátrias e vêm sofrer as humilhações das minorias.

Na Inglaterra, os jornais noticiam nesta semana que nem os súditos da rainha, ingleses, já na terceira geração de egressos da Índia, escapam da rejeição.

Nos Estados Unidos, a sociedade fracionada, de tantos grupos e etnias, recusa-se a aceitá-los, repelindo suas culturas e suas crenças.

Nessa paisagem humana, o exemplo da América Latina é diferente. Nossas raízes ibéricas trouxeram a capacidade de promover a miscigenação cultural. Os espanhóis e os portugueses aprenderam, séculos e séculos, com a península ocupada por judeus e árabes, a conviver com a divergência, a aceitar a convergência.

Quando ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas e pré-cabralinas, os colonizadores foram capazes de superar a tragédia do enfrentamento e de começar um processo de assimilação e mestiçagem que construiu a sociedade racial que temos, com valores próprios, expressão da nossa identidade. Com eles, resistimos à uniformização da globalização.

A reação dos países ricos ao que chamam de “o perigo da emigração” está no terreno da fobia, cuja matriz é a discriminação racial, numa era em que se decifra o genoma humano e se pode conhecer, através das descobertas biológicas, os troncos dos diversos grupos que formam a humanidade e que, no desejo de sobrevivência, também migraram em correntes que se dispersaram em busca de comida e de segurança e fugindo dos desastres climáticos.

A globalização econômica é incompatível com a globalização das raças. Aquela quer um mundo de ricos e faz com que os outros se afastem e fiquem presos à miséria, ao desemprego e à fome.

O Brasil, particularmente, já venceu o gargalo da segregação racial. Temos uma sociedade democrática, fora das superioridades (?) étnicas.

Nossas discriminações são outras: a maior de todas é a da concentração de renda, que gera problemas sociais. Esses, sim, nos separam, o que é uma coisa bárbara, mas sem a fobia de bárbaros.

A Casa do diálogo

Durante a maior parte de minha vida o começo do mês de fevereiro significava a abertura da Sessão Legislativa. Como acredito na “liturgia” das instituições, pois a ação concreta depende das vontades e estas do caráter simbólico dos gestos e das palavras, sempre a essas solenidades dei grande importância. Chega-se a elas com as expectativas do que será construído nos próximos meses, com a reflexão sobre como se pode contribuir para alcançar o objetivo da política, que é o estabelecimento da justiça social.

Algumas vezes me coube o papel de protagonista, mas sempre pensei que, igual a todos os senadores e deputados, tinha um trabalho que exige a sedimentação de uma profunda consciência moral de nossas responsabilidades, a obstinada decisão de não cometer erros, de jamais aceitar qualquer arranhão nos procedimentos éticos que devem nortear nossa conduta.

O Congresso Nacional é o cerne do sistema representativo. Nele está presente a diversidade de pensamento, das vontades, da necessidade dos cidadãos de todo o País, expressos nas palavras dos parlamentares. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal o debate amplo e leal leva à solução das controvérsias.

Este ano, durante o recesso do Legislativo, os três Poderes foram vítimas de uma brutal agressão por pessoas que diziam expressar uma opinião: a da rejeição às instituições, da rejeição ao próprio Estado de Direito. Essa é a única opinião que não pode jamais ser aceita, pois significa a autodestruição da sociedade. Sem reação, teríamos não apenas a destruição dos prédios, que podem ser recuperados, mas do próprio instrumento que garante a liberdade de expressão, que é o Estado.

Como as outras instituições democráticas, muitas vezes o Congresso Nacional foi fechado. Nunca havia sido fisicamente destruído. Mas sempre houve um grupo de homens que lutou pela sua existência, por seu funcionamento, sabendo que a sobrevivência das instituições é a sobrevivência da Nação.

“O que é o poder civil?”, perguntava Milton Campos; e respondia: “É a brigada de choque dos políticos que compõem o Congresso.” É o poder civil que garante a democracia; sem a soberania do poder civil qualquer regime é apenas um jogo de cena.

O Estado é o instrumento do bem-estar social, mas o desenvolvimento social só terá êxito com o desenvolvimento econômico. E sabemos que a economia de mercado não é boa distribuidora de renda, que é necessário que o Estado seja forte para assegurar uma sociedade justa.

O Brasil foi feito pelo diálogo, pela compreensão dos homens, pelo gênio dos seus políticos. A troca de ideias é o principal instrumento de que dispomos para enfrentar as emergências nos trágicos problemas da fome, do desemprego real, do acesso à saúde, à educação, à segurança, à cultura, da desigualdade de renda, da destruição do meio ambiente, da falta de infraestrutura.

A democracia não é apenas o melhor dos regimes: é o único caminho.

Cultura, minha causa

Por duas vezes me despedi — coisa de que não gosto — do Senado Federal: como Senador pelo Maranhão, em 14 de março de 1985; como Senador pelo Amapá, em 18 de dezembro de 2014. Da primeira vez eu me preparava para assumir a Vice-Presidência da República, acompanhando o Presidente Tancredo Neves; da segunda vez eu deixava, depois de sessenta anos, de participar da política representativa.

Aconteceu, em 1985, a tragédia que levou a vida de Tancredo. Colocou-se para mim a responsabilidade de conduzir a transição democrática, e ela foi feita, com a Assembleia Constituinte que convoquei promulgando a nova Constituição do Brasil. Para assegurar sua elaboração com total independência, estabeleci um regime de liberdades — de representação política, legalizando os partidos de esquerda, até então proibidos; de representação sindical, legalizando os sindicatos e as confederações sindicais; de imprensa, de expressão etc. Dei espaço no Estado para algumas áreas fundamentais, criando os ministérios da cultura, da reforma agrária, da ciência e tecnologia e o IBAMA.

A cultura foi a minha causa parlamentar, aquela que definimos como principal na nossa atuação, que marca o papel que temos ao passar pela vida pública. Para lembrar dois exemplos de Parlamentares que tiveram uma causa marcante para si e relevante para o País, cito Joaquim Nabuco, com a abolição, e Nelson Carneiro, com o divórcio. A minha foi a cultura, por ela lutei e a ela dei instrumentos.

Pouco depois que cheguei ao Senado, em 1972, apresentei um projeto de incentivos para a cultura. Ele não avançava. Então, como último gesto antes de renunciar para ocupar a Vice-Presidência da República, o apresentei pela quinta vez. E tive a felicidade de sancioná-lo em 1986. No Congresso deram-lhe o nome de Lei Sarney. O governo que sucedeu ao meu fechou o Ministério da Cultura e revogou a Lei de Incentivos à Cultura para, pouco depois, propor nova lei, nomeada Rouanet desde o projeto. No fundo o que se queria era esconder meu nome e meu pioneirismo.

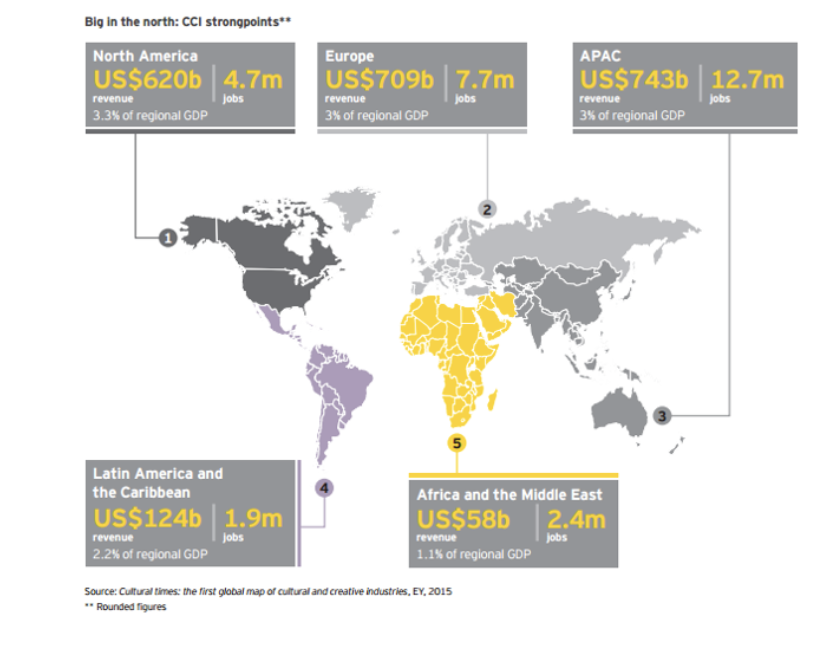

Sem rancores, ajudei, com Fernando Henrique Cardoso, a viabilizar este projeto. Depois disso, muitas vezes, defendi a política de incentivos fiscais à cultura dos seguidos ataques de setores que a consideram um peso no Estado. Já mostrei muitas vezes que as grandes potências a incentivam e dela têm imenso retorno, sendo parte importantíssima de seus PIBs. Aqui mesmo a participação da cultura nas rendas do País é muito expressiva.

As consequências do investimento na atividade cultural são individuais, pois cada obra de arte é uma criação única que, materializada, assume vida própria e exprime a essência dos sentimentos do povo. E são coletivas, pois o caminho para um país manter sua identidade, tornar-se forte, é a cultura. Não há grande nação que não tenha uma grande cultura. Uma grande potência não pode ser uma potência militar, uma potência econômica, não pode ser uma potência política, se não for uma potência cultural.

Também me preocupei muito com a política do livro e da leitura. Propus e consegui a aprovação da Política Nacional do Livro, mas o Fundo Nacional Pró-Leitura, que também propus e foi aprovado no Senado Federal em 2011, infelizmente até hoje não virou realidade. A leitura é uma das peças-chaves, importantes, da formação dos jovens, do conhecimento dos adultos. É lendo que se abrem as portas, os horizontes da imaginação, a capacidade de compreender e a esperança de transformar o mundo.

Acredito que passei um quinto da minha vida lendo. Não tenho outro hobby, não tenho outra dedicação para encher o meu ócio, senão o prazer de ler.

É com grande satisfação que acompanho, agora, o renascimento do Ministério da Cultura. Espero que, com ele, renove-se o apoio do Estado à cultura, aos criadores de arte, nas suas diversas expressões, tanto eruditas quanto populares. É a cultura quem forja a identidade de um povo e quem o apresenta ao mundo. O Brasil valoriza, assim, a sua voz natural, o que é essencial para que exerça plenamente seu papel entre as nações.

*********************************************************************************************

Desigualdade e Justiça Social

Toda a minha vida pública teve como objetivo maior a busca da justiça social. Presidente da República, com o lema “Tudo pelo social”, com o pleno emprego — as taxas de desemprego chegaram à casa dos 2% —, programas de alimentação, criação do SUDS e do SUS, entre muitos outros, muitos milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza. Quando apoiei o Presidente Lula em seus primeiros governos tive a satisfação de ver a prioridade à área social e ao combate à fome. Agora, mais uma vez, concordo inteiramente com Lula quando diz que seu principal objetivo é o fim da desigualdade.

A igualdade entre os homens está nos grandes documentos políticos da História e também na interpretação da Igreja de sua função social. A Rerum Novarum já fazia Bernanos colocar, na boca de seu “pároco de aldeia”, a avaliação de que “a simples ideia de que o trabalho não é uma mercadoria […] perturba as consciências”. A constatação de que a renda dos 10% mais ricos equivale a mais de 50% da renda de todos os brasileiros é insuportável. Sem mudar essa relação não se acabará com a fome. É com esta visão que sempre considerei os postulados neoliberais que aplaudem as despesas financeiras e rejeitam os investimentos sociais uma pérfida inversão de valores. Falta-lhes visão do futuro e projeto de sociedade.

Há quase 25 anos apresentei o primeiro projeto instituindo cotas raciais no Brasil. Quero destacar que ali eu propunha 20% como cota mínima, pois, sendo negros e pardos a maioria da população, esse número pode e deve ser aumentado conforme as circunstâncias. As cotas eram necessárias para superar a opressão contra os afrodescendentes, que eu mostrava com dados fortes como o de que, entre os 1% mais pobres dos brasileiros 80% eram negros. A razão estava com José Bonifácio que, em 1825, falava já em “expiação de nossos crimes e pecados velhos”.

Tive uma grande satisfação em ver as posses das duas ministras que assumiam os dois novos ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial. A ministra Anielle Franco tem uma história de vida extraordinária, de grandes esforços e enormes sofrimentos, e mostra firmeza e determinação, que serão necessárias para vencer esse desafio multicentenário de tratar como iguais todos os brasileiros.

Sônia Guajajara é maranhense e de um povo numeroso em nosso Estado, apesar de ter sofrido grandes violências ao longo da História, inclusive o trágico episódio do Alto Alegre. Os povos que habitavam o nosso subcontinente antes do Brasil já não são dizimados como nos tempos de Vieira, que dizia já terem sido mortos, em meados do século XVII, mais de 2 milhões, mas continuam sendo assassinados e espoliados todos os dias, numa situação também intolerável.

Os caminhos para diminuir a desigualdade passam todos por um ponto fundamental — também esse assinalado há 200 anos por José Bonifácio: a educação. O ensino básico público e obrigatório foi criado pela Revolução Francesa, mas demorou um século para ser implantado na França. A Lei de 15 de outubro de 1827, em que D. Pedro I determinou que cada “cidade, vila ou lugares mais populosos” tivesse uma escola, também demorou a ser implantada no Brasil. Hoje, infelizmente, a desigualdade na oferta da educação é uma realidade; felizmente, alguns estados, como Ceará e Piauí, têm resultados que demonstram que o sonho da educação de qualidade para toda a infância brasileira é possível e está ao alcance da vontade política. E a decisão de fazer do antigo sonho realidade foi tomada pelo Presidente Lula.

Vivi muitas crises, todas centradas em interesses pessoais e corporativos. No caminho da Transição Democrática enfrentei muitas delas. Aprendi que, com determinação e prudência, elas passam, mais cedo ou mais tarde. O que fica é o que se constrói para todos, como o Estado de Direito, a Democracia e os avanços na Justiça Social.

O ataque à democracia

Estarrecido, o Brasil assistiu, no domingo, ao primeiro ataque simultâneo aos Três Poderes. Nossa História tem alguns episódios de ataques a um ou outro Poder, em geral durante os golpes — ou tentativas de golpe — de Estado que marcam nosso caminho para a estabilidade democrática. Nunca, no entanto, houve qualquer movimento que se parecesse com a selvageria do bando de arruaceiros que atingiu agora o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

A Assembleia Constituinte e Legislativa de 1823 foi fechada por militares a mando do Imperador na “Noite da Agonia”, no dia 12 de novembro. No 7 de abril de 1831 Dom Pedro abdicou em meio a grande agitação pelas ruas do Rio de Janeiro, mas embarca para o exílio sem qualquer palácio invadido. O Paço Imperial foi ocupado durante a Proclamação da República — aliás, sem a participação do Marechal Deodoro. O que o Presidente Deodoro fez foi mandar invadir, em 1891, a Câmara e o Senado. Na revolução de 1930 Getúlio recebeu pacificamente o Palácio do Catete, e, já ditador, resistiu ao ataque dos Integralistas contra o Palácio da Guanabara. A reação de Vargas foi dura, e vários dos oitenta homens que participaram do ataque foram depois fuzilados. A saída do ditador, em 1945, foi concertada com os militares e um avião da FAB o levou a São Borja. Durante o regime militar de 1964 uma tropa entrou no Congresso Nacional para retirar o Presidente da Câmara dos Deputados, Adauto Lúcio Cardoso, e os deputados que, com ele, resistiam à decretação de recesso em outubro de 1966.

Há alguns anos vândalos tentaram invadir, sem sucesso, o Congresso Nacional, mas os danos foram de vidraças quebradas durante sua contenção.

Nenhum desses episódios se compara com o que aconteceu neste triste 8 de janeiro. Para começar, as ameaças à democracia e aos Três Poderes vieram se adensando ao longo de meses, até culminar, depois das eleições, em inúmeros acampamentos de pretensos patriotas junto a quartéis por todo o País. Já por mais de uma vez esses grupos haviam tentado invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Sabia-se, assim, da gravidade da situação.

Espantosamente, o maior grupo se formou diante do Forte Apache — Forte Caxias —, Quartel-General do Exército Brasileiro. Dali saíam em excursões pela cidade, sempre criando mal-estar, até culminar, no dia da diplomação do novo Presidente da República, em grandes depredações no centro de Brasília, concentrando-se o ataque na sede da Polícia Federal. A impunidade dessas violências foi preocupante.

Com a posse do Presidente Lula os episódios pareciam superados. Com o aproximar-se do fim da primeira semana do novo governo, no entanto, começaram novamente as convocações cifradas na internet. Apesar dos avisos, as forças policiais do Governo do Distrito Federal e da União foram surpreendidas com a movimentação agigantada e violenta.

Infelizmente o que se viu foi a polícia escoltar os grupos numerosíssimos que se dirigiam à Praça dos Três Poderes. Em tese a praça estava vedada a manifestações, mas houve apenas uma ridícula linha de policiais no meio das vias asfaltadas, deixando a massa inundar o gramado até assaltar o Congresso Nacional e, depois, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Começou então a destruição: plenários, salões nobres, gabinetes, todos os símbolos do Estado.

Qual era o objetivo dos terroristas? A destruição pela destruição? Não faz sentido. A ideia era evidente e muitas vezes verbalizada: provocar a intervenção das Forças Armadas, em total contradição com suas funções constitucionais. Felizmente prevaleceu o compromisso assumido pelos militares com seu juramento de defender o País.

A reação do Estado tem que ser de absoluta serenidade, mas também de severidade. O Estado tem o monopólio da força, e deve exercê-lo. Os arruaceiros têm que ser levados à Justiça e sofrer as penas previstas na Lei. Os responsáveis, estimuladores e financiadores, têm que ser identificados e, da mesma forma, punidos.

Temos, também, que melhorar nossa legislação em relação aos discursos antidemocráticos. A liberdade de expressão deve ser plena, mas o Estado de Direito não pode permitir a apologia de sua destruição. Com a legislação correta, os terroristas não teriam chegado até as cenas tristemente inesquecíveis da destruição das sedes dos Três Poderes.

Ano que vai, ano que vem

O tempo é algo em que vivemos, com que não nos conformamos e que festejamos. Os versos de T. S. Eliot, que sempre cito, dizem tudo: “O tempo presente e o passado / estão ambos talvez no tempo futuro, / e o tempo futuro está contido no tempo passado.” Já o Padre Vieira explicava que “se no passado se vê o futuro, e no futuro se vê o passado, segue-se que no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é o futuro do passado, e o mesmo presente é o passado do futuro”.

O homem, para conviver com essa complicação, resolveu recriar o tempo, imaginando que poderia controlá-lo. Inventou maneiras de marcar as horas e os dias pela passagem do Sol; e a sucessão de dias pela passagem da Lua. Depois começou a contar os anos pelas estações, bem marcadas estas pelos solstícios de inverno e de verão. Apesar de grande parte da Humanidade estar vivendo no ano do Tigre 4720 — só daqui a três semanas entrarão no ano do Coelho —, e ser mais difícil saber que calendário seguir nas áreas sob influência hindu que entender os dito cujos, a maior parte do mundo segue o calendário definido pelo Papa Gregório XIII na bula Inter gravíssimas.

Nós passamos nesta noite de sábado para domingo pela virada — não sei bem o que virou — do ano velho para o ano novo. E, embora o novo ano seja cheio de expectativas e esperanças, o ano velho, neste final, foi de muita tristeza, pois marcado pela morte.

Sábado cedo morreu, em Roma, o Papa Ratzinger, Bento XVI. Participando ainda jovem do Concílio Vaticano II, ele se dedicou ao estudo da liturgia e defendeu a renovação do Santo Ofício. Poucos anos depois João Paulo II o retirou da responsabilidade de ser Arcebispo de Munique justamente para presidir a Congregação para a Doutrina da Fé, que São Paulo VI criara para substituir a velha Inquisição Romana e sua versão mais recente, a Sacra Congregação do Santo Ofício. No cargo se tornou o principal auxiliar do Papa Wojtyla.

Durante anos Ratzinger defendeu com firmeza a ortodoxia na Igreja como auxiliar do Papa, mas em 2005, com a morte de São João Paulo II, foi eleito para substituí-lo e adotou o nome de Bento. Um grande intelectual e brilhante escritor, pareceu viver os anos seguintes com sofrimento, tendo dificuldade em enfrentar as tempestades que se abatiam sobre Roma. Como solução, surpreendeu o mundo em 2013 ao renunciar ao cargo. A profunda integridade de sua fé permanece como uma lição extraordinária.

Dia 29 Pelé deixou o esporte, do Brasil e do mundo, com enorme saudade do seu gênio. Nenhum jogador se compara a ele, que foi decisivo para tornar o futebol no mais amado dos jogos atléticos, numa era em que estes expandiram-se de pequenos clubes de elite para serem jogados em cada várzea e cada quadra de vizinhança, informalmente ou em clubes que apaixonam multidões e movimentam quantias fabulosas. Ele foi único na capacidade física e na inteligência do que fazer com a bola para superar os adversários que tentassem evitar os gols inevitáveis.

Quando fui Governador, Marly organizou um jogo beneficente entre a seleção maranhense e o time do Santos. Conheci então sua generosidade e sua simpatia.

Convidado para uma visita oficial aos Estados Unidos pelo Presidente Reagan, levei Pelé na comitiva. Nunca mais um Presidente terá a oportunidade de contar com o prestígio de alguém conhecido por toda a Humanidade, como ele era. Naquela viagem ninguém dava bola para os Presidentes, ninguém queria saber dos Presidentes, das outras personalidades, todos queriam era ver o Pelé.

E a literatura brasileira perdeu Nélida Piñón, sua figura mais importante neste século em que vamos entrando, quando o Brasil começa a expandir o caminho traçado por Jorge Amado de ter seus autores conhecidos em todo o mundo. Nélida criou uma obra colossal, reconhecida por um sem-número de prêmios, entre eles alguns com nomes que simbolizam sua grandeza: Juan Rulfo, Rosalía de Castro, Cervantes. É o universo hispano-americano, decerto, de que ela se tornara um dos maiores nomes.

Ela era para mim sobretudo uma amiga de muitos anos, por quem tínhamos, Marly e eu, uma enorme afeição, sempre reforçada por seus gestos de estima. Orgulho-me de ter sido um dos que apoiou sua entrada na Academia Brasileira de Letras, onde presidiu o centenário da Casa, e onde foi uma líder que orientou nosso caminho no século XXI. Saudade imensa!

Mas o novo ano abre largas as portas da esperança, nesta convenção do tempo que assimilamos para definir que será melhor o amanhã e, já vendo isso acontecer, podemos, mais uma vez, desejar bons anos para todos!

Três Américas

Diante das revelações que saem agora nos Estados Unidos, de que Trump queria acabar com a Constituição americana, com mais de duzentos anos de existência, e dar um golpe de Estado, vemos que a velha realidade do sonho de Monroe — da “América para os americanos” e de um continente integrado — desapareceu.

Na verdade, sempre existiram três Américas. Uma, a América do Norte, rica, saxônica, de onde saiu o grande país que dominava o mundo, liderando política e economicamente os países dos cinco continentes e disseminando as ideias de liberdade, dignidade das pessoas e direitos humanos. O México dela participava pela fronteira comum e pelos chicanos, os emigrantes mexicanos. A segunda seria América Central e Caribe, pobre, onde os Estados estavam sujeitos a instabilidade constante. Exemplo terrível da permanência desse passado vem do Haiti, com o assassinato do Presidente Jovenel Moise. A terceira, América do Sul, região mais pacífica da face da Terra, unida, com grandes riquezas naturais, mas sem estabilidade econômica, dominada de vez em quando por grupos militares e permanentemente em busca da democracia.

Sofrem uma crítica permanente os países onde existe uma desigualdade muito grande, com pobreza endêmica e, sobretudo, um anarcopopulismo, que mantém constantemente instabilidade institucional.

O Brasil e os demais países da América Latina muito sofreram com isso, sendo chamados de país de cucarachas ou repúblicas de bananas.

Com o desenvolvimento do mundo isso mudara para melhor. Por isso é estarrecido que hoje abro o jornal e vejo a manchete de que cúpula militar americana, no fim do governo Trump, evitou que o país assumisse a má fama do passado das três Américas. Os detalhes foram revelados agora por uma fonte insuspeita, o Chefe do Estado Maior Conjunto, General Mark Milley, num livro que foi editado agora — I Alone Can Fix It: Donald J. Trump Catastrophic Final Year [Só eu posso consertar isso: o catastrófico ano final de Donald J. Trump]

Quando houve a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro deste ano, a 14 dias da transmissão de cargo do presidente americano, todos pensamos que fosse mais uma patuscada de Trump, dentre as muitas outras que fez. Foi um mal exemplo para o mundo inteiro que a maior democracia do mundo apresentasse cena daquela natureza, que marcava a história das Américas Central e do Sul, na constante busca de uma democracia sólida, capaz de assegurar um governo forte, fora da turbulência das antigas repúblicas das cucarachas e de bananas. Mas não era só isso e tinha uma profundidade maior: revela-se que Trump tentava realmente dar um golpe de Estado.

A internet trouxe uma mudança fantástica à humanidade. Primeiro, matou a verdade, não se sabe onde ela está. São tantas versões que não se sabe mais qual é a verdadeira. Deus quis que a resistência ao golpe não se tenha tornado uma fake news, porque, se os Estados Unidos estivessem vulneráveis, como queria o Trump, ninguém poderia dormir tranquilo.

Neste momento em que o mundo vive tantas crises, não podemos aceitar mais uma, tão danosa quanto a da Covid-19, a Covid da democracia. A primeira ameaça a vida, e a segunda, a liberdade.

Valha-nos Deus.

O Tribunal das Contas

É sempre difícil ter uma medida exata do brasileiro a que o País ficou devendo mais do que a qualquer outro, pois por dez vezes lhe recusou a Presidência, cargo a que ele dera a primazia e a grandeza. Filho de político prestigiado, mas pobre, fez-se advogado, político, escritor. Partilhou com Nabuco as causas da abolição e do federalismo; mas vindo o golpe republicano, ocupou sozinho o largo vazio do Estado de Direito, que reinstituiu com seu projeto de constituição, e os negócios públicos, no Ministério da Fazenda. O Senado tornou-se sua Casa; da opinião pública ocupou o lugar maior que só desapareceria com sua morte; dominou a diplomacia em Haia; manteve sozinho vivo o espírito civil diante da tutela militar da República Velha. Olho as prateleiras com suas obras: o trabalhador das letras se mede em metros, tantos que levou décadas o trabalho da Casa de Rui Barbosa para publicar sua edição definitiva. Presidente de honra do Instituto dos Advogados do Brasil, é o símbolo da advocacia e o modelo da Justiça.

Desculpem essa imensa cabeça de artigo, mas esse homem pequenino deixou ainda uma obra cuja importância continua a crescer por seus mais de 130 anos: o Tribunal de Contas da União. Há muitos antecedentes no caminho desta Instituição, algumas que tomaram caminhos curiosos, como o Échiquier de Normandie — isto é, o Exchequer of England, depois que Guillaume atravessou a Mancha para recriar a velha herança institucional romana —, mas certamente a Cour de Comptes de Bonaparte é uma ideia mais moderna da necessidade do Estado, já agora separado das contas reais, controlar sua receita e, sobretudo, o modo como faz suas despesas para desempenhar suas obrigações. Rui a inclui na Constituição e dá existência concreta. Em sua exposição de motivos, ele dá o exato retrato da importância que tem o controle dos recursos públicos:

“O primeiro dos requisitos para a estabilidade de qualquer forma de governo constitucional consiste em que o orçamento deixe de ser uma simples combinação formal, como mais ou menos tem sido sempre, entre nós, e revista o caráter de uma realidade segura, solene, inacessível a transgressões impunes. [Um tribunal] que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias — contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional.”

Não foi um caminho fácil a implantação do controle das contas. Ainda hoje, como mostra o exame no Supremo Tribunal Federal do “orçamento secreto”, há resistência a que o dinheiro público seja usado com critério não apenas formal, mas eficiente, cumprindo os requisitos constitucionais.

Nomes ilustres passaram pelo Tribunal de Contas da União e deram contribuição importante a sua efetividade. Quero hoje registrar o papel do atual Presidente do Tribunal, o jovem doutor Bruno Dantas. Já funcionário concursado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aos 25 anos foi aprovado com destaque para consultor do Senado Federal, onde o conheci. Revelou-se de imediato seu brilho intelectual, tanto na sólida formação, assegurando-lhe grande precisão na análise das questões, como pelo domínio articulado dos temas legislativos que fazia de seus pareceres verdadeiras teses. Quatro anos depois seus colegas o indicaram para dirigir a Consultoria Legislativa, cargo onde mais uma vez deu a dimensão de suas qualidades, agora como administrador de uma equipe de excelência, como é a deste órgão do Senado.

Escolhido pela Casa para ser membro do Conselho Nacional do Ministério Público, depois do Conselho Nacional de Justiça, seu desempenho o fez a escolha natural — e que se provou acertadíssima — para a vaga do Tribunal de Contas da União cuja indicação cabia aos Senadores. Assim, em 2014 tornou-se um dos mais jovens membros deste órgão fundamental para o controle das contas e tarefas públicas da União. Agora, aos 44 anos, torna-se seu Presidente. Cumpre assim, para usar uma expressão da antiga Roma, um verdadeiro cursus honorum, o caminho da excelência em todos os seus encargos.

O Tribunal das Contas criado por Rui Barbosa está em boas mãos. Ele terá um papel fundamental nesse momento em que se inicia uma nova etapa do Estado brasileiro.

Crise na democracia americana

A última sucessão presidencial americana mostrou fatos que ninguém jamais imaginou pudessem acontecer nos Estados Unidos: negação da lisura das eleições, invasão do congresso para evitar a diplomação do eleito e a troca de afirmações contrárias ao sistema democrático constituíram uma surpresa a nós que pensávamos que a democracia americana era sólida.

A chave da construção dos founding fathers é de que o embate das forças, quando é grande o tamanho da amostra, gera o equilíbrio. Foi o que descreveu Tocqueville, no seu tratado clássico sobre a democracia nos Estados Unidos. Ele via os riscos que corria o sistema baseado na igualdade — o individualismo e o despotismo, a “tirania da maioria”, com a busca das vantagens pessoais — e explicava: “o amor do bem e do útil, a virtude, são movidos pelo ganho”.

Mas só numa observação distante o sistema parecia correr às mil maravilhas. Os inúmeros problemas surgidos desde os primeiros dias, que levaram rapidamente à transformação do modo de eleição do vice-presidente, à criação dos partidos, aos privilégios dos especuladores, ao genocídio dos indígenas, à monstruosidade da escravidão, à guerra civil, aos sucessivos assassinatos de presidentes etc. deveriam soar os alarmes de que nem tudo ia bem.

O cerne do sistema era o “check and balance”. Um controlava o excesso de poder do outro. Agora, no séc. 21, os republicanos lançaram mão do que os dois partidos já haviam praticado nos Estados: a obstrução do Executivo.

O problema estava nos pressupostos que pareciam claramente definidos por Tocqueville. Para acontecer o equilíbrio dos interesses particulares é preciso que eles se exprimam em interesses gerais. Mas eles se exprimem, na realidade, pela ideia de interesses individuais. O perigo não está só nos interesses corporativos, mas na manipulação das ideias por esses.

A esta altura a degradação de democracias não era, é claro, novidade. A República de Weimar fora facilmente destruída por Hitler, que, não conseguindo fazê-lo de fora, a roeu por dentro.

Na penúltima eleição presidencial americana se viu a larga construção de uma série de mentiras primárias em que a outrora maioria silenciosa queria acreditar; a conveniência das máquinas eleitorais estaduais; a cumplicidade do “mercado”.

Com a eleição do Trump, o mundo assistiu à decomposição de todos os princípios políticos. Os Estados Unidos deixaram de ser um exemplo para o mundo. Romperam o Acordo de Paris, fundamental para a sobrevivência da humanidade, não renovaram o controle de armas nucleares etc. Trump se preparou para seguir o caminho dos autocratas do mundo inteiro, que começa pela prolongação do mandato. Tomou a vacina de dizer que, se perdesse, as eleições estariam fraudadas.

Mas parecia que Trump seria a liderança absoluta do Partido Republicano pelas próximas décadas. Nas eleições intermediárias que renovam a Câmara dos Deputados e parte do Senado, resolveu mostrar a força e escolheu candidatos a seu molde. Investiu pesado neles. E levou uma surra. Os republicanos conseguiram ainda o controle da Câmara, mas seu resultado foi o pior para este tipo de eleição.

Finalmente apareceu o que se julgava impossível, mas que na realidade era a síntese do que Trump queria: ele prega agora a extinção da Constituição Americana, esta que é um exemplo para o mundo inteiro que segue e acredita no autogoverno. Ela é venerada pelo povo americano, que tem sob sua proteção os seus direitos e serve de apanágio dos direitos humanos para o mundo inteiro.

Precisamos pensar em novos instrumentos com que a democracia possa defender-se desses iconoclastas que buscam regimes da força numa regressão que seria o fim da liberdade.